1分でわかる「リモート介護ツール」(前編)~距離があっても、つながる安心感を得るために

「離れて暮らしている親、元気そうに見えるけど、これからが心配」。

そんな気持ちを抱えていても、仕事が忙しかったりするなかで、どう見守っていけばいいのか分からない──。そんなビジネスケアラー予備軍の方は決して少なくありません。

ITの進化で、親の暮らしを「遠くからでも見守る」手段は年々増えています。とはいえ、どこから手をつければいいのか、何を使えばいいのか迷ってしまうのも自然なことです。

この記事では、現場経験20年以上の介護のプロ・木場猛さんが実際に見て試し、効果があったと語る「本当に使える」見守りツール・サービスをご紹介します。

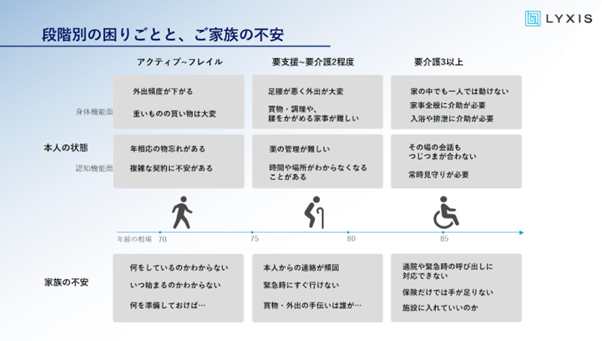

介護段階ごとの「よくある不安」と向き合う

まず知っておきたいのは、家族の不安は「介護が始まってから」だけではないということ。むしろ、介護保険の認定もまだ受けていない、比較的元気な時期にこそ、「どうしているかわからない」「日中が手持ち無沙汰のようで心配」といった不安が大きくなることが多いのです。

例えば、「スマホの電源が切れて連絡が取れないだけで家族が大騒ぎに…」という事例も。この段階では、ほんの少しの「安心材料」があれば、ご家族の気持ちも大きく軽くなるはずです。

要介護認定を受け、生活の不便さが表れてくる初期〜中期の段階では、「問題が起きたとき、自分がすぐに動ける距離ではない」という焦りや不安が出てきます。

さらに介護度が上がり、緊急対応や決断を迫られる場面が増えると、日常の見守りに加えて「何かあった時に対応できる体制」が必要になります。

最初に検討したい「見守りサービス」

離れているからこそ必要になるのが「見守り」の仕組みです。中でも、警備会社が提供する緊急通報装置は定番ツールのひとつ。

ALSOKやSECOMといった大手警備会社では、緊急時にボタンを押せばスタッフが駆けつけるだけでなく、24時間の健康相談窓口も利用可能です。

これは「万が一のための装置」というだけでなく、「不安なときに気軽に話せる人がいる」安心感が、ご本人にもご家族にも大きな支えになります。高齢の親御さんが頻繁に電話をかけてくるような状況にも、この仕組みが効果的です。

顔が見える「スマートディスプレイ」での見守り

より一歩進んだ見守りとして、木場さんが特に推しているのが「スマートディスプレイ」の活用です。

代表的な製品には、Amazonの「Echo Show」や「Alexa」などがあります。これらは声だけで通話ができ、画面越しに顔を見ながら会話が可能。スマホのように操作に慣れていなくても、「声をかけるだけ」でつながれるのが大きな利点です。

画面付きで常時起動しているため、スマホのように「充電切れでつながらない」リスクが減るのも魅力。操作に慣れていなくても、声を出せば反応してくれる安心感があります。

また、生活リズムを整えたり、好みの音楽や動画を楽しんだりと、見守り機能以外にも活用の幅がある点もポイントです。

wifiがない家庭でも使えるツールも

IT機器を使いたくても「親の家にwifi環境がない」というケースも多いでしょう。そんな場合でも活用できるツールはあります。

たとえば、靴に入れて使えるGPS機器「どこさいる」や、Appleの「エアタグ」は、外出時の位置確認に便利です。スマホやPCから現在地を把握でき、エリアを離れると通知が来るなど、徘徊対策にも有効です。

ただし、エアタグはiPhoneなどApple製品とセットで使う前提のため、それ以外のご家庭では「どこさいる」の方が扱いやすいかもしれません。

また、カメラ付きの見守り機器「見守りCUBE」はwifi不要で設置が簡単。電源を入れるだけで、スマホからご本人の様子を確認でき、声をかけることも可能です。ただし、画面がないため最初は驚かれることもあるので、その点だけ注意が必要です。

まとめ:リモート介護は“最初の一歩”から

介護は「必要になってから考えればいい」と思いがちですが、実はもっと前の段階から、気がかりが生まれることは多いものです。そんなとき、ツールの力を借りることで、安心を得られるだけでなく、日々のちょっとした便利さや楽しみにもつながっていきます。

苦手意識がある方も、まずは使ってみるところから始めてみませんか。思っているよりも手軽に、不安をやわらげる選択肢があるかもしれません。

後編では、ヘルパーさんに頼むほどではない「ちょっとした手助け」に使えるサービスや、コミュニケーションロボットなど、さらに一歩踏み込んだ支援ツールをご紹介します。