実家の未来どうする? 親と話すべき″負動産″にしないための第一歩(後半)

ログインすることで、

ご視聴いただけます。

はじめに

2025年5月28日、リクシスは、第27回『全国ビジネスケアラー会議』を開催いたしました。

これから高齢社会がより一層加速し、仕事と介護の両立が当たり前の時代がやってきます。本オンラインセミナーは、高齢化の流れが加速する日本社会において、現役世代として働きつつ、同時にご家族の介護にも携わっている「ビジネスケアラー」の方々とその予備軍となる皆様に向けたセミナーです。

今回のテーマは「実家の処分や相続」。

ご実家の相続についてどうすればいいのか、不安に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。「我が家は大丈夫」と思っている方も、いざとなった時に思わぬ負担がのしかかってしまうこともあります。

今回は、不動産コンサルティングのプロである藤木賀子氏をお招きし、司会・進行である株式会社チェンジウェーブグループ代表取締役副社長の大隅聖子氏のリアルな「家じまい」の実体験を交えながら、将来困らないための実家を処分、または相続する時の準備について解説いただきました。

この記事では、

- どうすれば実家の現状を知ることができるのか

- 不動産調査はどんなことをしているのか

- 手放す時の方法

などのテーマでまとめています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

①実家の未来どうする? 親と話すべき”負動産”にしないための第一歩(前半)

②実家の未来どうする? 親と話すべき”負動産”にしないための第一歩(後半)⇐このページのテーマ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

登壇者プロフィール

大隅聖子(おおすみ・せいこ)

株式会社チェンジウェーブグループ 取締役副社長 COO

リクルートにて17年間、首都圏タウンワーク事業の営業責任者として営業戦略や組織構築に携わる。その後、ローソン開発統括本部・オーナー開発部長として新フランチャイズ制度や新規事業を推進し、理事執行役員・人事本部長として「なでしこ銘柄」選定も主導。永谷園では健康食品事業部長として新規事業や高齢者向け商品を展開。現在はチェンジウェーブグループ副社長COOとして、多様な経験を活かし企業変革をリードしている。

藤木賀子(ふじき・よしこ)

スタイルオブ東京株式会社 代表取締役

宅地建物取引士・不動産コンサルティングマスター

25歳で建築業界に入り業界での豊富な経験を持ち、宅建士・2級建築士を取得。いい家を追求して世界の家まで研究した結果、いい家とはお客様の価値観によって異なることに気が付き、自分が作るより、お客様の代理人としてお客様の想いを可視化・具現化・実現化することができる不動産プロデュースの道に入る。この学びを活かし、2010年に中古購入+リノベの先駆けを創出。不動産・建築・DXに精通し、現在は住まい選びの心強い代理人として活躍中。住宅ローン相談件数2,000件、住宅取得個別相談1,000件の実績を持つ。

公式HP「実家の家じまい」

https://styleoftokyo.jp/iejimai/

まずは「現状を知ること」が大切

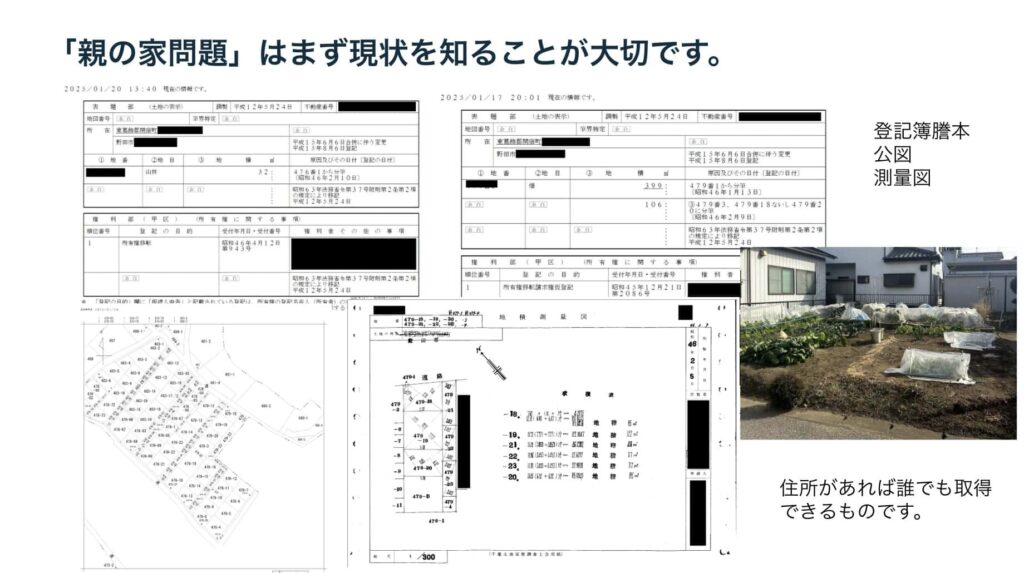

親の家の問題で、まず大切なのは「現状を知る」ことです。

例えば、地元の不動産屋さんに実家を売ろうと思い店舗を訪ねたとしましょう。しかし、不動産屋も状況がわからないと売れる・売れないということを答えることができません。

登記簿等本と公図と測量図が手に入ると状況がわかるのですが、これは住所がわかれば誰でも取得できます。まずは取り寄せて現状を知ることが基本です。

不動産調査の流れ

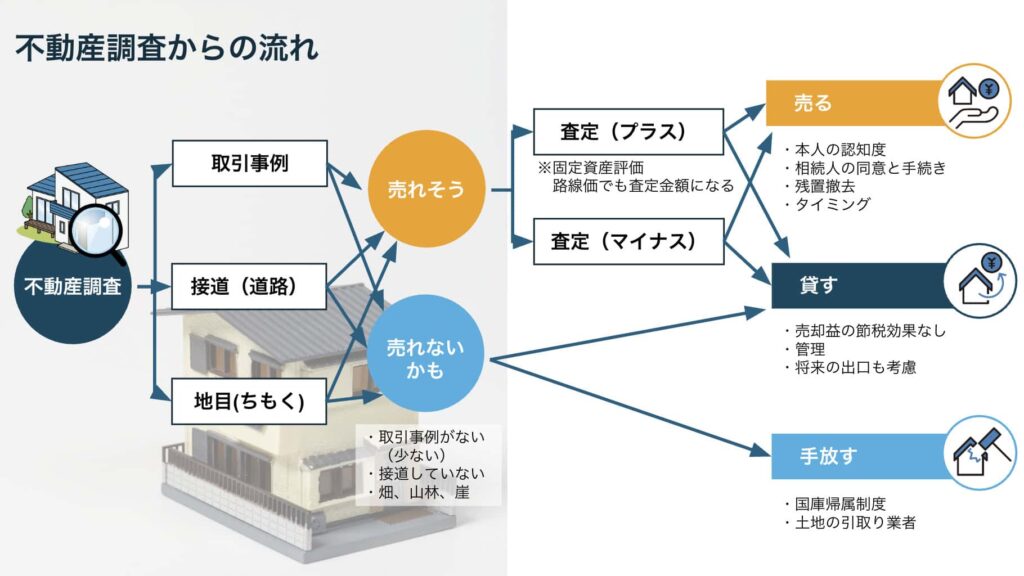

我々不動産が最初にやっているのは、卓上での調査です。その地域で同じような取引事例があったかどうかを調査します。

また、道路も大切です。建築基準法上の道路に2m以上敷地が接していないと新しく家を建て替えることができません。

地目についても確認が必要です。地目が農地を担っている場合には、売ることが更に難しくなっていきます。

それらを調査した上で、売れそう・売れないかもということを判断していくのです。

売れそうとなった場合、査定に出して金額を確認します。金額は出るのですが、建物の解体費がいくらかかるかによって、プラスかマイナスかが変わります。

マイナスだった場合、貸すという手段もあるのですが、いずれは売りたい場合には貸してしまうと余計に厄介になってしまう場合もあるので注意が必要です。

「手放す」選択をした場合どうなるか

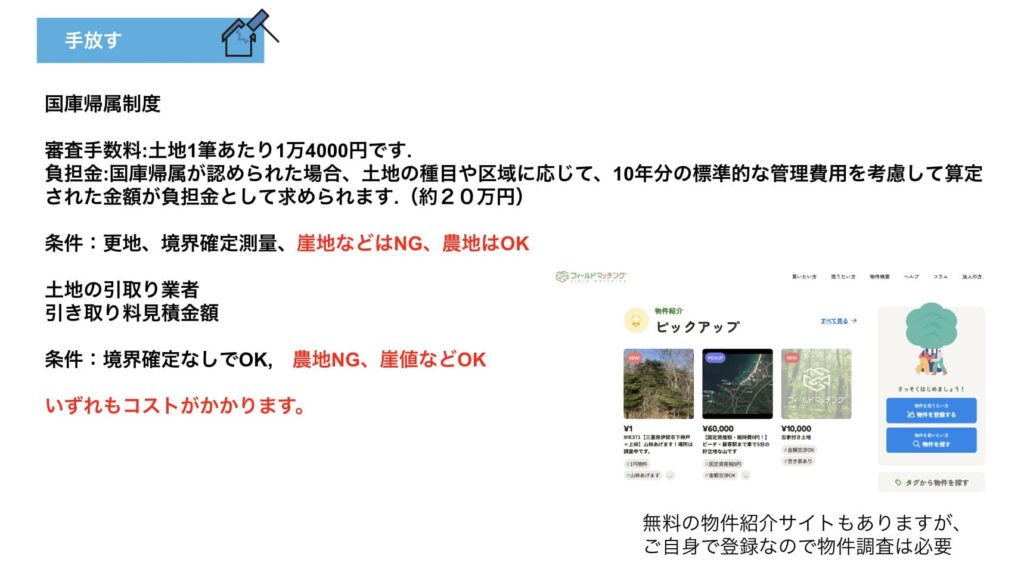

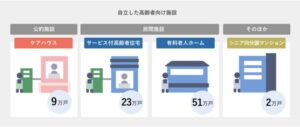

「手放す」という選択をした時、方法は2つあります。

1つ目は、「国庫帰属制度」という国に引き取ってもらうという方法です。申請費は一筆(1区画)あたり14,000円で、10年分の管理費(目安は約20万円)を払う必要があります。

条件としては、更地でなければだめなこと、境界確定測量をされていること。崖地はNGですが農地はOKです。書類の作成が大変で、弁護士や司法書士に依頼したいとなることもあるでしょう。不動産業者に依頼することもできますが、申請者はご本人になります。

2つ目は、土地の引き取り業者にお金を払って引き取ってもらう方法です。管理費がかかるので住宅地の方が高額になります。境界確定測量はなしで大丈夫ですが、農地は引き取れないですが、崖地などはOKです。

いずれにしてもコストがかかる方法です。

どうしてもお金をかけたくないという場合には、自分自身で土地のマッチングサイトに登録することもできます。ただ、物件の調査は必要なので、書類を整えておくことは必須です。

実家に子が住まない場合注意したいこと

これまで売れない場合の不動産のお話が多かったのですが、資産がある不動産の場合の注意点をいくつかお話しておきます。

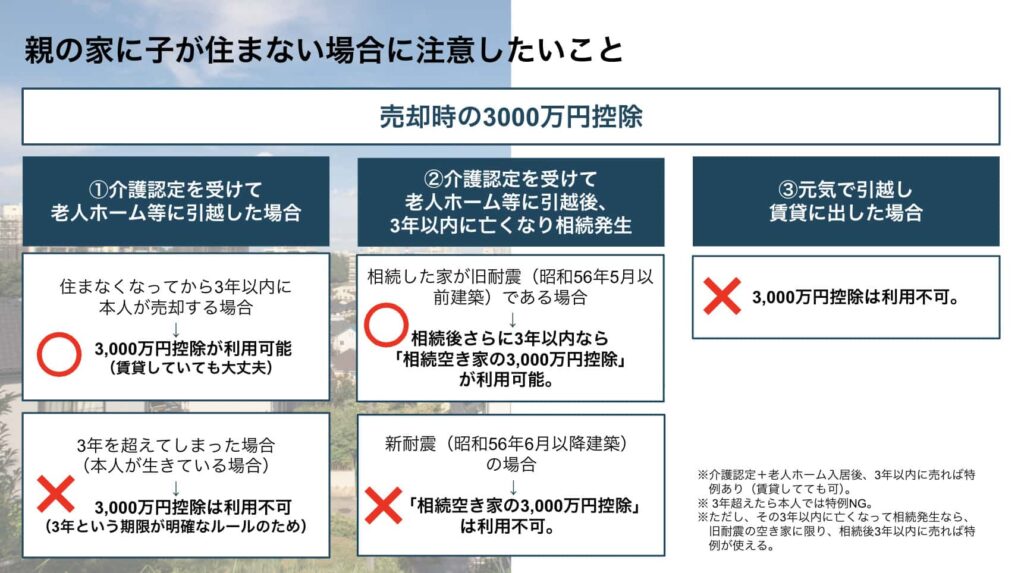

親との同居をしていなくて、親御さんが老人ホームなどに入った後もお子様がその家に住まないという場合のお話です。

不動産を売却して利益が出た場合、お住まいになっていれば3,000万円の税金控除を受けることができます。住まなくなってしまうと3,000万円の控除が通常受けられないのですが、介護認定を受けて老人ホームに引っ越してしまった場合、住まなくなってから3年以内に本人が売却すれば控除を利用可能になります。

3年を超えてしまった場合には控除の利用は不可です。介護認定を受けていなくて、元気に高齢者住宅に引っ越した時も利用は不可です。

「空き家特例」という制度もあります。

介護認定を受けた老人ホームに引っ越した後、3年以内にお亡くなりになり相続が発生した場合、相続後3年以内に売却すれば3,000万円控除を利用することができます。ただし、新耐震(昭和56年6月以降建築)の場合には利用不可、介護認定を受けずに高齢住宅に引っ越した場合にも利用不可です。

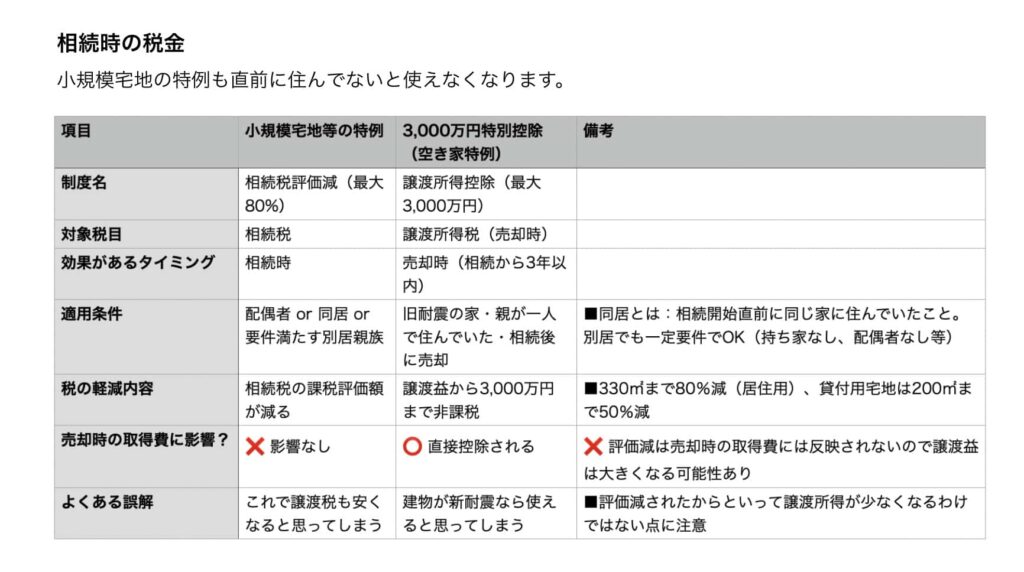

相続時の税金についても注意が必要

小規模宅地の特例という制度も覚えておくと良いでしょう。

例えば、お父さんが亡くなってお母さんが不動産を相続した場合、相続税評価が80%程度下がります。1億円の不動産だったら、お母さんが相続した時には2,000万円に相続税評価が下がるということです。

この制度も住んでいなければ利用不可になってしまいます。空き家にしていても不可になりますし、貸していても不可です。

実際に住んでいるか住んでいないかということが、税金の問題に非常に深く関係してきますので、注意が必要です。

親の家問題の解決への第一歩は「物件調査」

親の家問題の解決への第一歩は、物件調査です。

物件調査は親御さんに確認しなくても、誰でも行えるものです。その調査をもとにして、親御さんに話しづらい場合には、きょうだいで話し合うこともできます。

まずは、物件調査をして親御さんが元気なうちに準備をしておきましょう。

参加者の皆さんへメッセージ

登記簿謄本を取り寄せる方法は、スタイルオブ東京のHPでも確認をすることができます。ぜひ一度ご確認いただき、まずは調査から始めてみてください。