認知症リスクにどう備える? 早期発見のポイントと予防法を医師が解説(前半)

ログインすることで、

ご視聴いただけます。

はじめに

025年7月16日、リクシスは、第29回『全国ビジネスケアラー会議』を開催いたしました。

これから高齢社会がより一層加速し、仕事と介護の両立が当たり前の時代がやってきます。本オンラインセミナーは、高齢化の流れが加速する日本社会において、現役世代として働きつつ、同時にご家族の介護にも携わっている「ビジネスケアラー」の方々とその予備軍となる皆様に向けたセミナーです。

今回のテーマは「認知症の早期発見と予防方法」。

現代は高齢化が進んでいます。親や自分自身が認知症になる可能性を考えた方も少なくないでしょう。

実は、認知症の症状には段階があります。MCI(軽度認知障害)という認知症一歩手前の状態で早期発見できていれば、改善して認知症を予防することもできるのです。

今回は、現役の認知症専門医である医療法人さわらび会福祉村病院副院長の伊苅弘之氏をお招きし、MCIと認知症の見極めのポイントや認知機能の維持に効果的だと言われている生活や習慣について解説していただきました。

この記事では、

- 認知症は突然発症する

- 親が認知症になった時のリスクは資産凍結

などのテーマでまとめています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

①認知症リスクにどう備える? 早期発見のポイントと予防法を医師が解説(前半)⇐このページのテーマ

②認知症リスクにどう備える? 早期発見のポイントと予防法を医師が解説(後半)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

登壇者プロフィール

伊苅 弘之(いかり・ひろゆき)氏

医療法人さわらび会 福祉村病院 副院長

愛知県名古屋市出身。豊橋市に拠点を構える医療法人さわらび会福祉村病院副院長。医学博士。日本老年医学会・日本老年精神医学会の専門医・指導医。信州大学医学部卒業後、名古屋大学医学部老年科学教室に入局。記憶に関する基礎実験を行い医学博士を取得。1993年1月から1995年3月までアメリカ国立衛生研究所客員研究員。帰国後、名古屋大学医学部附属病院にて「ものわすれ、認知症外来」を5年間行う。1999年4月より高齢者のための総合的施設群(1,000人以上の高齢者が生活している)の中心となる福祉村病院に勤務。

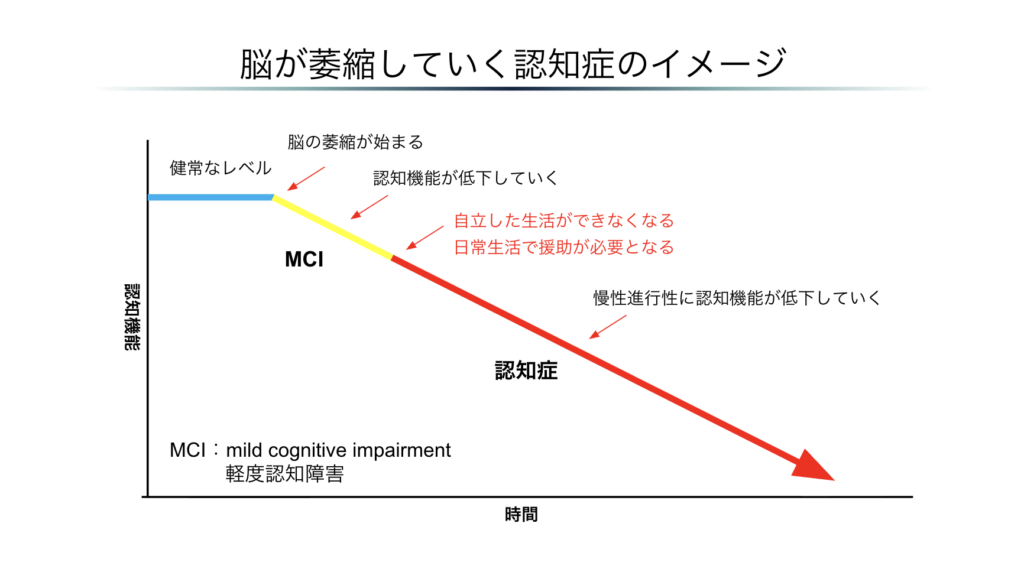

認知症の進行イメージ

認知症という言葉は、認知機能が衰えて、人から介助や援助が必要な状態のことを示しています。

認知機能というと難しく感じるかもしれませんが、物忘れなどの記憶障害も入っていますし、判断して行動する能力や社会的な手続きをしていく能力など、日常生活で普通に生活するために必要な能力も入っています。

認知症は、よく知られているアルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症のように、脳がだんだん縮んでいき症状が悪化していく認知症が9割です。

残りの約10%は脳血管障害、いわゆる脳梗塞や脳出血による認知症です。

脳がだんだん縮んでいくので、その過渡期の段階がグラフの黄色い部分です。

物忘れはあるけれど自立して生活しているという方は、MCIと呼ばれる状態。アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症など、病気の種類によって段階ごとの特徴がありますので、どうしたら予防できるのか、悪化を防げるのかということを紹介していきます。

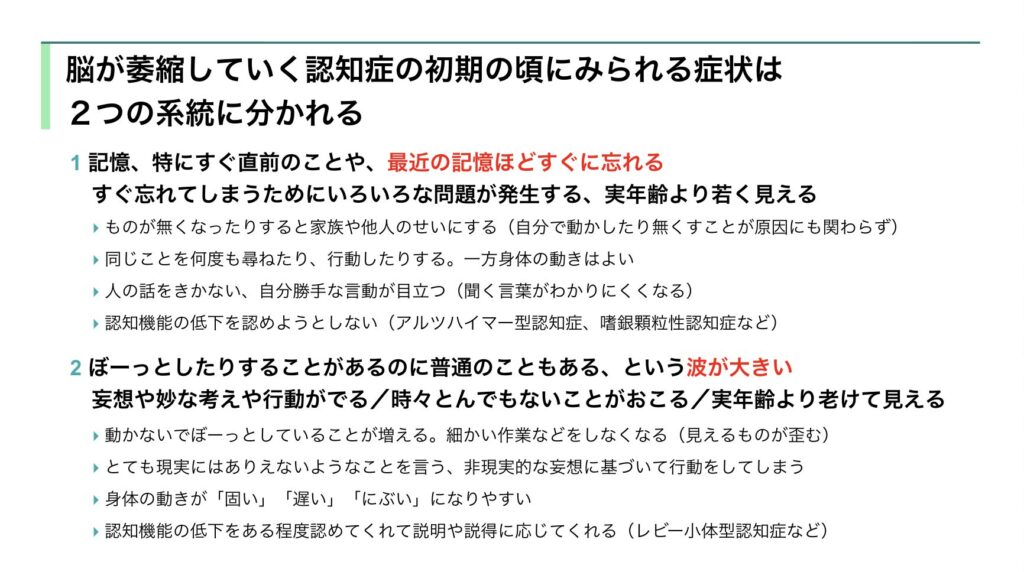

認知症の初期症状

脳が萎縮するタイプの認知症には、大きく分けて2つの初期症状があります。

1つ目は「物忘れ」です。アルツハイマー型認知症や嗜銀顆粒性認知症では、最初に物忘れが出ます。

自分で物を動かしたけどどこに置いたか忘れてしまいなくしてしまう、同じことを繰り返し尋ねたり行動したりする、病気が重くなってくると自分のことを一方的に話すなどの症状があります。軽症の時には、物忘れがあるから病院に行こうと言っても、大したことないから行かないという方が多いです。

2つ目は、ぼーっとしている時と普通の時の波が大きくて、ぼーっとしている時は妄想のようなことを言ったり、とんでもないことを急に起こしたりということがあります。誰かが命を狙われていると言って玄関の鍵をちゃんと閉めるように言い出したりなど言い始めるのはこのタイプです。

身体の動きがにぶくなることもあるので、一般的にお年寄りのような動きになってしまう方もいらっしゃいます。

また、見えるものが歪んでしまうので、昔ジグソーパズルを作ることが好きだった方もやらなくなってしまったり、観葉植物を見て人が立っていると思ってしまったりということもあります。

幻覚や幻視がでやすいですが、初期の段階で自分自身の認知機能の低下を悩んで受診される方が多いので、初期にはうつ病ではないかと診断されることも多いのです。

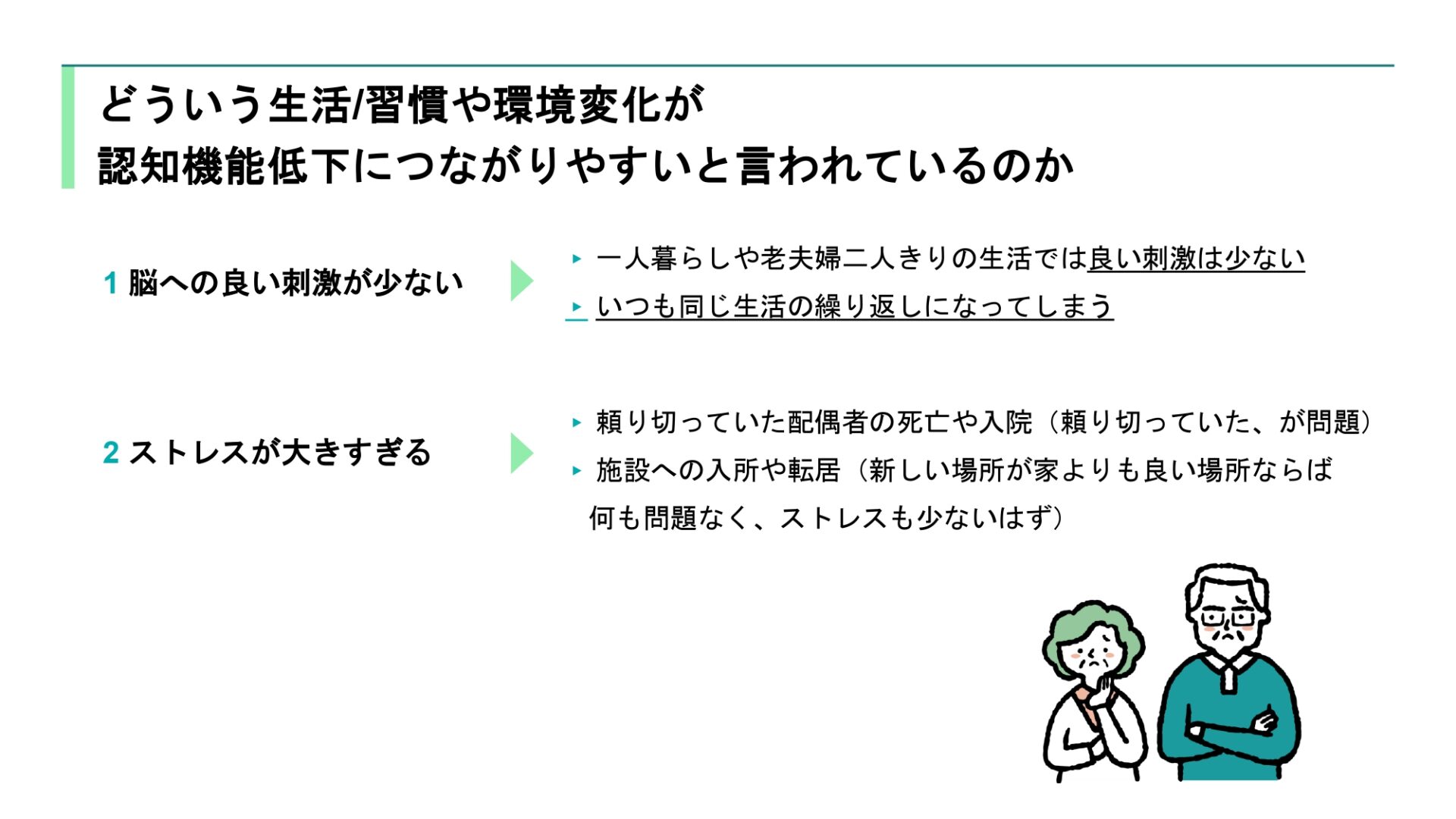

認知機能低下につながりやすい環境

どういう生活環境、もしくは生活の変化があると認知症になりやすいのでしょうか。

まず1つ目は、一人暮らし、または高齢者夫婦二人暮らしの場合、認知機能が落ちやすくなってしまう可能性があります。

2人だと会話があるように思われるかもしれませんが、高齢になってくると会話がほとんどないという方が多くいらっしゃいます。同じ空間で生活しているけれど、会話のない生活では刺激が少ないので、認知症予防に対して良い環境とはいえません。

高齢になってくると皆さん面倒くさがりになってしまって、新しいことをせずに同じことばかり繰り返してしまいます。昔からしている同じことを繰り返す時に、大脳はほとんど仕事をしないので、脳を使っていない状態になります。そういう習慣が認知症になりやすいと言われています。

では、大勢で暮らしていればいいのかということですが、そうとも限りません。

昼間はほとんど学校や会社に出てしまって、1日に30分か1時間程度しか顔を見ませんというのも、一人暮らしとほとんど変わらなくなってしまいます。

要は、面と向かって色々話をして行動をしているかということが重要です。

2つ目として、ストレスが大きい生活をしていること。これも認知機能の低下につながりやすいです。配偶者の死や施設に入るなどの転居で、ストレスを抱えることがあります。

例えば、名古屋から娘さんがいらっしゃる九州へ行かれた方は、言葉も通じず、友達も近くにはいなくて慣れた環境がなくなってしまい、大きなストレスがかかり、認知機能が低下してしまったという方がいらっしゃいました。

家族が認知症になっていないか気にかけるタイミングは?

ご家族に気にかけていただきたいこと、そしてそのタイミングについてもご説明をいたします。

まずは、一人暮らしや夫婦二人暮らしをしているご家族の場合は、刺激がとても少ないです。直接会って話す機会を増やすのがとても良いでしょう。難しい場合は電話でも良いです。

私もだんだん高齢者になってきて感じるのは、年をとると本当に刺激がなくなります。会話をするだけでも、本当に良い刺激になるのです。

次に、配偶者や同居人が亡くなった・入院してしまったという場合は、環境が劇的に変わってしまいます。頼っていた方がいなくなってしまったという心配だけでも、ストレスが増えてしまうでしょう。

介護保険制度も使えますので、ヘルパーや通所サービスを利用して人との関わりを増やすようにしてください。健康で元気な方であれば、市町村でやっている教室など、本人が好きなことに積極的に参加をするのも良い方法です。

3つ目に、施設入所した場合、そこから悪化してしまうかどうかを見ていきましょう。

よくご家族から「本当に困った時に施設に入れるようにしたい」と言われることがあるのですが、本人と相性の良く上手にケアしてくれる施設であれば、ご本人が1人で刺激の少ない暮らしをしているよりも快適に過ごせるということもあります。刺激が増えて、一人でいるときよりも認知機能の悪化が遅れたという例もあります。

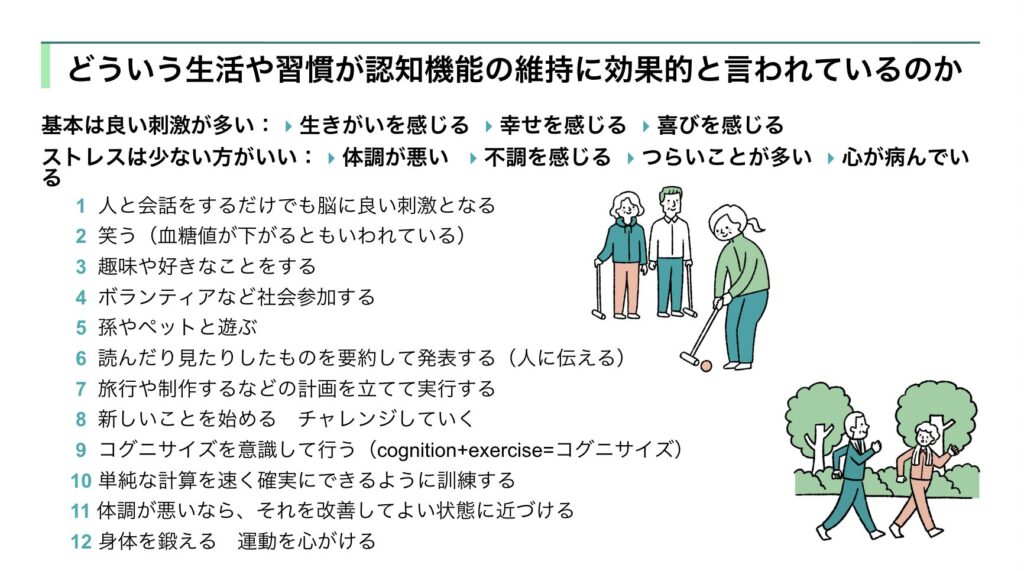

認知機能を維持するために効果的な生活とは

どういう生活や習慣が認知機能の維持に効果的かと言われているのか、お伝えいたします。

高齢になると刺激が少なくなるので、良い刺激を入れることは大事です。良い刺激というのは、生きがいを感じる、幸せや喜びを感じる、そういう日々の生活があれば良い刺激が多いということになります。

また、ストレスは少ない方がいいです。体調が悪かったら治すように努力したり、辛いことがないというのは難しいですが多くなりすぎないようにするということが、認知機能の維持に必要です。

具体的には下記のようなことをすると良いでしょう。

1.人と会話をする

人と会話をするだけでも脳の血流が増えているという写真を撮った先生もいらっしゃいます。会話をするだけでも、脳の機能は改善する可能性があるのです。

2.笑う

笑うと血糖値が下がるとおっしゃっている先生もいらっしゃいます。

テレビを付けてぼーっとしているのはあまり良くないと言われていますが、お笑い番組を見て声を出して笑うと、血糖値が下がる可能性があります。

高齢者になると、普通の暮らしをしていても若い人に比べて血糖値が上がりやすくなるので、笑うのはとても良いことなのです。

3.趣味や好きなことをする

趣味や好きなことをやめてしまうということが、認知症の初期段階だとおっしゃる先生が多いです。

ちょっと面倒だけど脳の刺激になるから頑張ってやるぞというのは、とても良い心がけです。積極的に好きなことをやっていきましょう。

4.ボランティアなど社会参加する

社会と関わりを持っていると、周りの人と話もしますし、頭で考えて活動していきます。人や社会と関わりをもつことは、脳をよく使うことにつながります。

逆にもし自分の物忘れが激しくなった時には、自分が気づく前に周りの方が早く気づいてくれることもあります。

5.孫やペットと遊ぶ

ペット療法や孫療法と言われていますが、孫の場合には幼稚園から小学校低学年くらいのお子様と遊ぶことを指すようです。

神経衰弱など本気を出して遊ぶことはいい刺激になりますし、ペットと遊ぶという行為はとても脳への刺激になるといわれています。遊ぶという行為は脳にいい刺激になるようです。

6.読んだり見たりしたものを要約して発表する(人に伝える)

読んだり見たりしたものを理解して要約するという行為は前頭葉を使います。また、それを人に伝える場合にも脳を使います。

認知症になると前頭葉の働きが衰えると言われているので、前頭葉を使うことは認知機能の低下を予防できる行動です。

7.旅行や制作などの計画を立てて実行する

旅行や制作のように、事前に計画を立ててみんなで実行していくというのは、とてもいい刺激になります。

8.新しいことにチャレンジしていく

新しいことを始める時は前頭葉を使うので、非常に大事なことです。

高齢になると、死ぬまでにこういうことをしておきたいということが色々と出てくるでしょう。

それを積極的にチャレンジしていくことは、認知機能の低下予防、悪化予防につながります。

9.コグニサイズを意識して行う(cognition+exercise=コグニサイズ)

コグニッション(認知・認識)とエクササイズ(運動)を合わせた造語です。

簡単なものですと、しりとりをしながら散歩をする、ルールに従って手を叩きながら運動するというように、頭を使いながら体も動かすということをいいます。頭を使いながら運動するという二つの行為を同時に行うことが認知機能の悪化予防になります。

10.単純な計算を速く確実にできるように訓練する

簡単な計算は脳を広く全体的に使う作業といわれています。簡単なものだとバカにしていると、できなくなっていることがあります。5+8=とか 13-5=というような簡単なドリルでも、速くたくさんすることで効果があるといわれています。

11.体調が悪いなら、それを改善してよい状態に近づける

体調が悪いとどうしても体を動かさなくなってしまいますし、脳を使わなくなってしまう可能性があります。使わないと弱るというのを廃用症候群といいます。年をとるほど、廃用症候群の速度が上がりますので、良い体調を保つように心がけましょう。

12.身体を鍛える 運動を心がける

体が弱くなると脳も使わなくなります。

骨折をして入院すると脳を使わなくなってしまい、認知機能が急速に悪くなってしまうことがよくあります。

逆に言えば、体を鍛えたり、体を良い状態に保っていれば、脳を使う可能性もどんどん増えて認知症予防につながります。

⇒認知症リスクにどう備える? 早期発見のポイントと予防法を医師が解説(後半)につづく