手遅れにならないための「介護とお金学」 〜ケースから学ぶお金のリアルと民間の介護保険〜(前編)

ログインすることで、

ご視聴いただけます。

2024年3月22日、リクシスは第15回『全国ビジネスケアラー会議』を開催いたしました。

これから高齢社会がより一層加速し、仕事と介護の両立が当たり前の時代がやってきます。

本オンラインセミナーは、高齢化の流れが加速する日本社会において、現役世代として働きつつ、同時にご家族の介護にも携わっている「ビジネスケアラー」の方々とその予備軍となる皆様に向けたセミナーです。

今回のテーマは「介護とお金学」。

人生100年時代と言われている今、高齢の親御さんの介護費用や、ご自身の老後の費用について不安を抱える方は多いのではないでしょうか?

十分に準備をしているつもりであっても、実際に親御さんに変化が起きてから手遅れになってしまうということもあります。

ご家族で早めに準備していくためにも、正しい知識を持っておくことが大切です。

今回は、実際に寄せられた相談内容から学べることを中心に、介護に関わるお金について解説していきます。

この記事では、

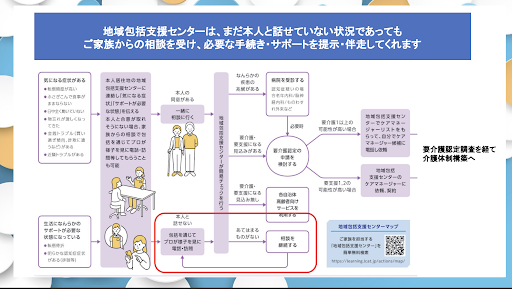

- 地域包括支援センターとは

- 地域包括支援センターの活用方法について

- 介護費用に困ったときの制度や仕組みについて

などのテーマでまとめています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

①「手遅れにならないための「介護とお金学」 〜ケースから学ぶお金のリアルと民間の介護保険〜(前編)」⇐このページのテーマ

②「手遅れにならないための「介護とお金学」 〜ケースから学ぶお金のリアルと民間の介護保険〜(中編)」

③「手遅れにならないための「介護とお金学」 〜ケースから学ぶお金のリアルと民間の介護保険〜(後編)」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

登壇者プロフィール

木場猛(こば・たける) 株式会社チェンジウェーブグループ リクシス(※2024年1月1日の経営統合により、社名が変更となりました)CCO(チーフケアオフィサー)

木場猛(こば・たける) 株式会社チェンジウェーブグループ リクシス(※2024年1月1日の経営統合により、社名が変更となりました)CCO(チーフケアオフィサー)

介護福祉士、介護支援専門員

ヘルパー歴22年以上 介護福祉士・ケアマネージャーとして延べ2,000組以上のご家族を担当。

東京大学文学部卒業。

高齢者支援や介護の現場に携わりながら、 仕事と介護の両立支援クラウド「LCAT」ラーニングコンテンツ作成や「仕事と介護の両立個別相談窓口」相談業務を担当。

3年間で400名以上のビジネスケアラーであるご家族の相談を受けた経験あり。

セミナー受講者数、延べ約2万人超。

【新書】「仕事は辞めない!働く×介護 両立の教科書」(日経クロスウーマン)

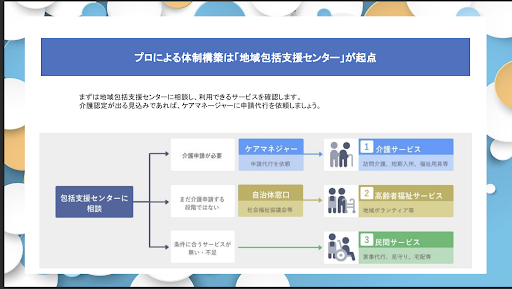

介護の始まりは「地域包括支援センター」

地域包括支援センターは、ご高齢の方の暮らしに関する幅広い悩みを無料で相談できる総合相談窓口です。

お住まいの地域でそれぞれ管轄が決まっており、全国各地に設置しています。ご高齢の方が住み慣れた地域で生活できるように、近隣の介護サービスや保健福祉サービス、日常生活における支援などの情報を得ることができます。

地域包括支援センターは、介護がまだ始まっていない段階での相談も可能です。

医療・介護・福祉など幅広い分野の専門職が、高齢者ご本人からの相談はもちろんご家族や地域住民からの相談も受けています。

介護保険の申請が必要になった場合は、ケアマネージャーによる代行申請や、それぞれの状況に適した自治体窓口や介護保険サービスの紹介などを行っていて、介護体制を構築するうえで起点となる場所です。

介護をこれから始めるご家族は、地域包括支援センターの存在を必ず覚えてぜひ活用しましょう。

地域包括支援センターを利用してプロに頼る

高齢者の親御さんに気になる症状や心配ごとがあっても、直接介護に関する話を切り出すのが難しい、またはご本人が介護に対して嫌がるため困っているなどのご相談は多々あります。

地域包括支援センターでは、日頃からに地域で困っていそうな高齢の方の手助けを積極的に行い、遠方にお住まいのご家族から電話でのご相談も承っています。

親御さんと直接連絡が取れていない状況であっても、ご家族から相談を受けて必要な手続きやサポートが可能です。ご家族にかわり、地域包括支援センターから請け負った介護のプロが親御さんの様子をご自宅に訪問しサポートもします。

今は介護の必要はないと判断された場合でも、不安を話す相手がいて何かあったときにすぐ頼れる存在がいると心強いものです。

あらかじめ担当のケアマネジャーにお願いしておくと、半年後くらいにもう一度高齢者の方に連絡をとってくれるケースもあります。介護の進め方で親御さんとのコミュニケーションに困ったときは、無理せず頼れる存在としてご活用ください。

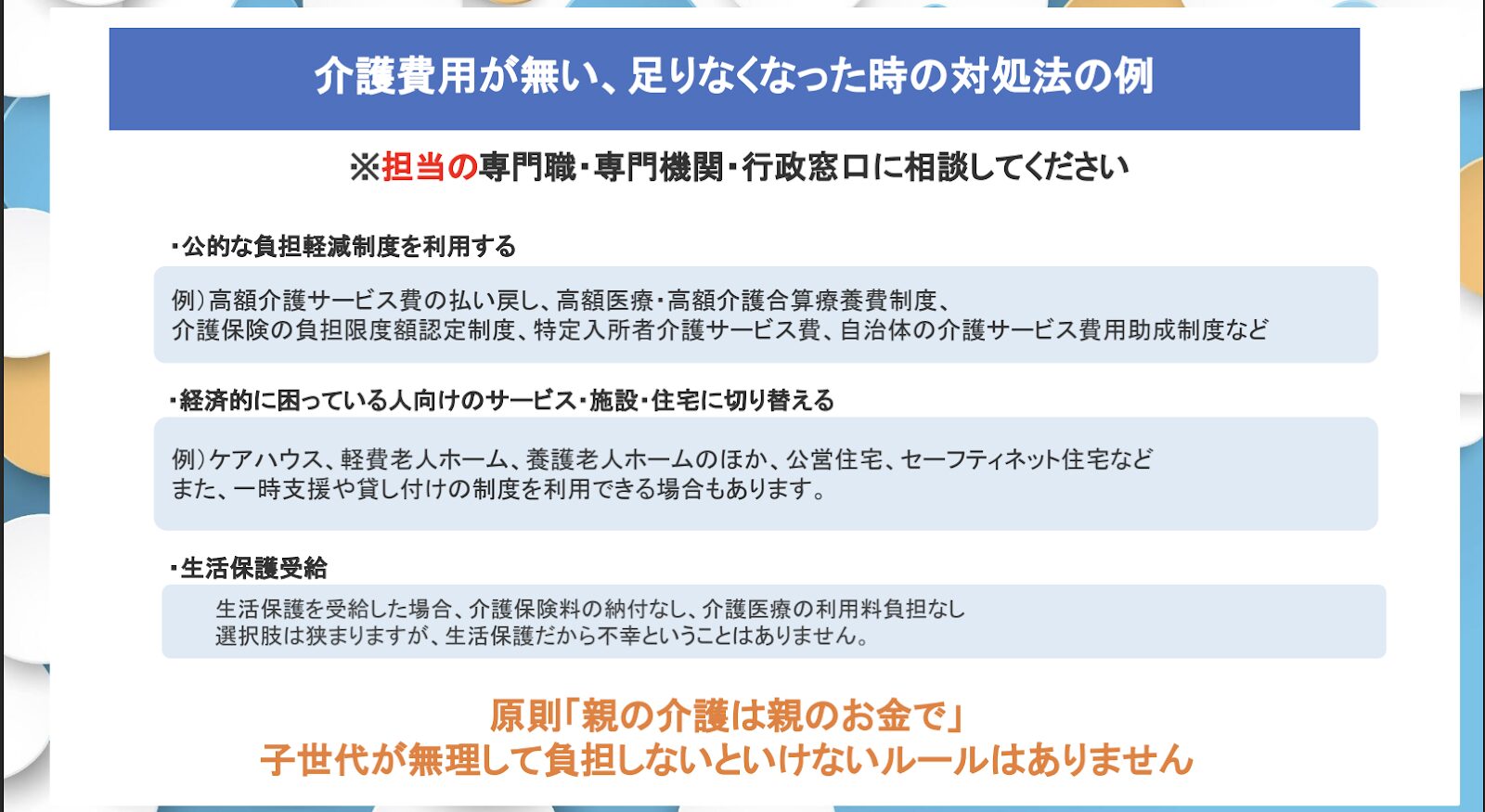

介護が始まってから「お金がない・足りない」となった時の対処法は?

親御さんの介護が始まる前からお金がない、始まってからお金が足りないなどの悩みは多く寄せられます。

介護費用に困ったときにどう対処すべきか、代表的な例は以下のとおりです。

公的な負担軽減制度を利用する

例)高額介護サービスの払い戻し、高額医療・高額介護合算療養費制度、介護保険の負担限度額認定制度、自治体の介護サービス費用助成制度など

経済状況に応じて決まっている限度額内の支払いに収めてもらう方法です。

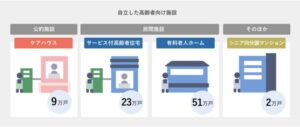

経済的に困っている人向けのサービス、施設、住宅に切り替える

例)ケアハウス、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、公営住宅、セーフティネット住宅など

一時支援や貸付の制度を利用できる場合もあります。

生活保護の受給

生活保護を受給した場合、介護保険料や介護医療の利用料負担は免除されます。

選択肢は狭まりますが、生活保護だから不幸ということはありません。本当に経済状況が苦しい場合は考えていただけると良いかと思います。

日本で身寄りのない方が「お金がない」ということを理由に亡くなるケースは、過去20年間見かけたことがありません。

介護の費用や条件は、親御さんの住宅事情や経済状況によって変わります。介護費用に不安を感じるときは、介護の専門機関やお住まいの自治体の行政窓口に相談いただくと現在の状況に合わせた提案を行ってくれます。

お困りの際は、お住まいの自治体の経済困窮者向け窓口や介護保険課・介護福祉課などに助けを求めましょう。

親の介護は親のお金で行うことが前提

介護費用は子どもがサポートしてあげるべきという考える方がいらっしゃいますが、決して子ども世代が負担しなければいけないという法律はありません。

介護を始める前の心構えとして伝えたいことは、原則「親の介護は親のお金で行うことが前提」ということです。

民法上も「子どもの世帯にゆとりがある場合は、無理しない範囲で親の介護費用をサポートする」ことが定められています。

親御さんと長い間連絡がとれない場合、もしご自身や親御さんに金銭的な不安があったとしても、地域包括支援センターへご連絡いただければ相談に乗ってくれます。

介護で困ったときはお問い合わせいただければと思います。

⇒②「手遅れにならないための「介護とお金学」 〜ケースから学ぶお金のリアルと民間の介護保険〜(中編)」

【この記事に関連したQ&A】

『親の介護は親のお金が鉄則』といわれる理由について

コラムで、『親の介護は親のお金が鉄則』と読みました。これは何故なのでしょうか?理由を知りたいです。