実家の未来どうする? 親と話すべき″負動産″にしないための第一歩(前半)

ログインすることで、

ご視聴いただけます。

はじめに

2025年5月28日、リクシスは、第27回『全国ビジネスケアラー会議』を開催いたしました。

これから高齢社会がより一層加速し、仕事と介護の両立が当たり前の時代がやってきます。本オンラインセミナーは、高齢化の流れが加速する日本社会において、現役世代として働きつつ、同時にご家族の介護にも携わっている「ビジネスケアラー」の方々とその予備軍となる皆様に向けたセミナーです。

今回のテーマは「実家の処分や相続」。

ご実家の相続についてどうすればいいのか、不安に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。「我が家は大丈夫」と思っている方も、いざとなった時に思わぬ負担がのしかかってしまうこともあります。

今回は、不動産コンサルティングのプロである藤木賀子氏をお招きし、司会・進行である株式会社チェンジウェーブグループ代表取締役副社長の大隅聖子氏のリアルな「家じまい」の実体験を交えながら、将来困らないための実家を処分、または相続する時の準備について解説いただきました。

この記事では、

- 家じまいのリアルな実体験

- 実家相続後に発生するよくある問題とは

などのテーマでまとめています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

①実家の未来どうする? 親と話すべき”負動産”にしないための第一歩(前半)⇐このページのテーマ

②実家の未来どうする? 親と話すべき”負動産”にしないための第一歩(後半)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

登壇者プロフィール

大隅聖子(おおすみ・せいこ)

株式会社チェンジウェーブグループ 取締役副社長 COO

リクルートにて17年間、首都圏タウンワーク事業の営業責任者として営業戦略や組織構築に携わる。その後、ローソン開発統括本部・オーナー開発部長として新フランチャイズ制度や新規事業を推進し、理事執行役員・人事本部長として「なでしこ銘柄」選定も主導。永谷園では健康食品事業部長として新規事業や高齢者向け商品を展開。現在はチェンジウェーブグループ副社長COOとして、多様な経験を活かし企業変革をリードしている。

藤木賀子(ふじき・よしこ)

スタイルオブ東京株式会社 代表取締役

宅地建物取引士・不動産コンサルティングマスター

25歳で建築業界に入り業界での豊富な経験を持ち、宅建士・2級建築士を取得。いい家を追求して世界の家まで研究した結果、いい家とはお客様の価値観によって異なることに気が付き、自分が作るより、お客様の代理人としてお客様の想いを可視化・具現化・実現化することができる不動産プロデュースの道に入る。この学びを活かし、2010年に中古購入+リノベの先駆けを創出。不動産・建築・DXに精通し、現在は住まい選びの心強い代理人として活躍中。住宅ローン相談件数2,000件、住宅取得個別相談1,000件の実績を持つ。

公式HP「実家の家じまい」

https://styleoftokyo.jp/iejimai/

ビジネスケアラー大隅氏が長年抱えていた実家不動産の悩み

藤木氏の解説に入る前に、大隅氏に「家じまい」についての実体験をお話いただきました。

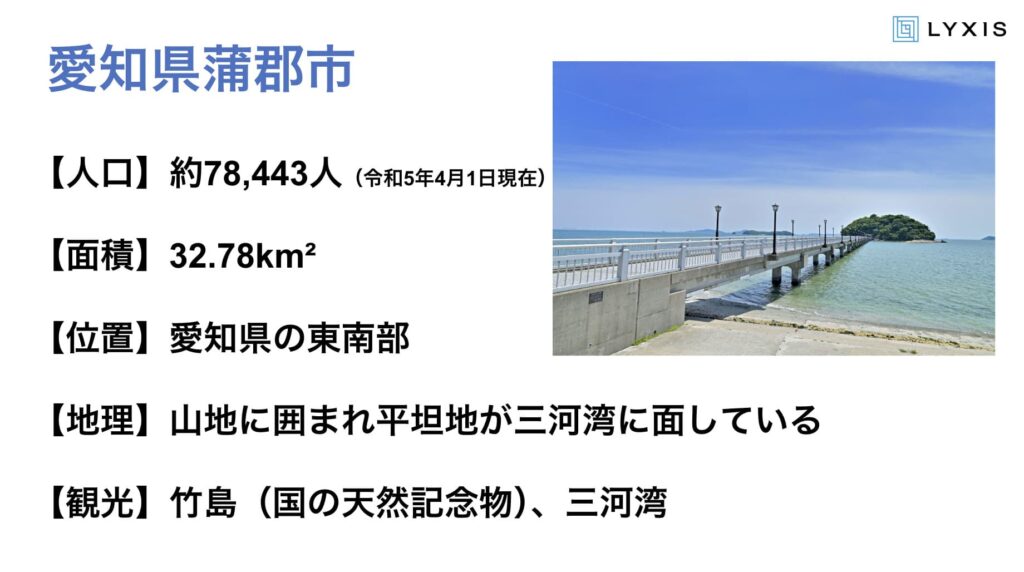

大隅氏は愛知県蒲郡市のご出身。人口は78,000人、海も山も近く穏やかな気候で非常に良い場所ですが、不動産が活発に動くような地域ではないとのこと。

ご実家は町工場をしていて古い工場と家屋がありましたが、資産価値がないと大隅氏は判断していたそうです。

大隅氏自身は東京在住です。お父様が先にお亡くなりになり、お母様も現在亡くなっていますが、最後に少し施設に入っていた以外は、ご自身の希望でご実家にてサポートを受けながら過ごされていました。大隅氏はビジネスケアラーとして遠隔介護を行いました。

生前お母様から、実家について「任せる」と伝えられていた大隅氏。お母様はしっかりした方だったのですが、不動産のことには苦手意識があったようです。

大隅氏

「母の状態が悪くなる前から、実家をどう処分したらいいだろうかということを10年以上もやもやと考えていました。仕事柄、介護のことや介護との両立のことは知識があるのですが、不動産のことになると専門外で何もわからない状態でした」

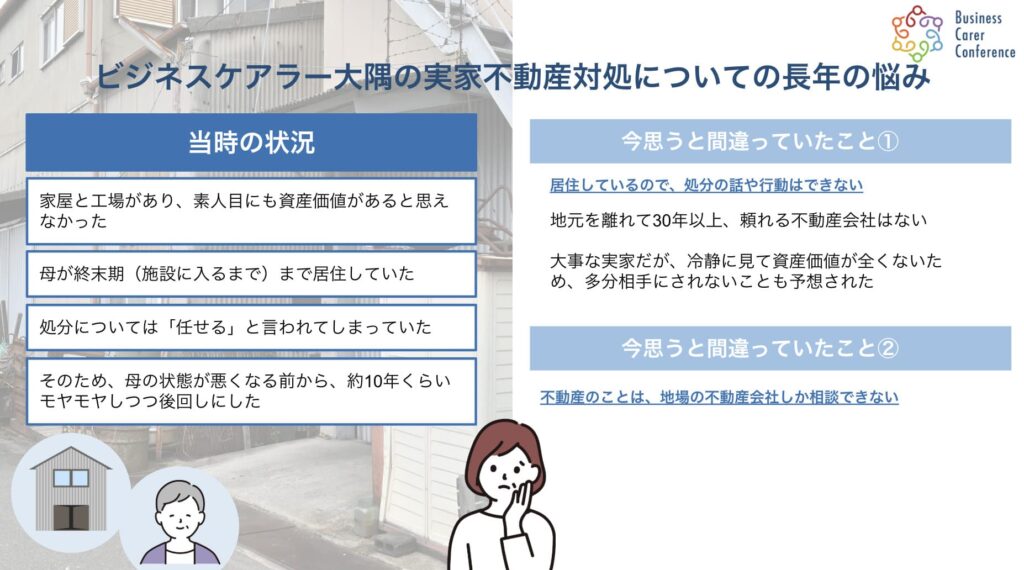

大隅氏が考える「今思うと間違っていたこと」

大隅氏が当時のことを思い返して間違っていると思うことが2つあるそうです。

1つ目は、実家についての相談が後手に回ってしまったこと。

大隅氏

「処分については親が住んでいる間に相談することではないと思い込んでいました。また、地元を離れて30年以上経つので、親身になってくれる地元の不動産屋さんを探すのは難しいだろうと思っていましたし、自分にとっては大切な実家ですが、冷静に見て資産価値もないので相手にされないだろうとも思って、どんどん後手に回してしまったんです」

2つ目は、不動産のことは地元の不動産にしか相談できないと思っていたこと。

大隅氏

「誰かにお渡しするにしても、調査をしてしっかりした書類を作る必要があります。自分では難しいと思い、少し前に知り合いになった藤木さんに頼むことはできないかと考えました。藤木さんは東京の方だったのですが、プロの力を発揮していただき、スムーズに書類を作成していただけました」

その結果、大隅氏のご実家は、親しくしていたお隣の方にそのままお渡しすることができたとのことでした。この時の経験から、大隅氏は「不動産のことについて皆さんに共有したい」と考え、このセミナーが実現しました。

ここからは、藤木氏の解説をお届けいたします。

不動産について親が元気なうちは話しづらい

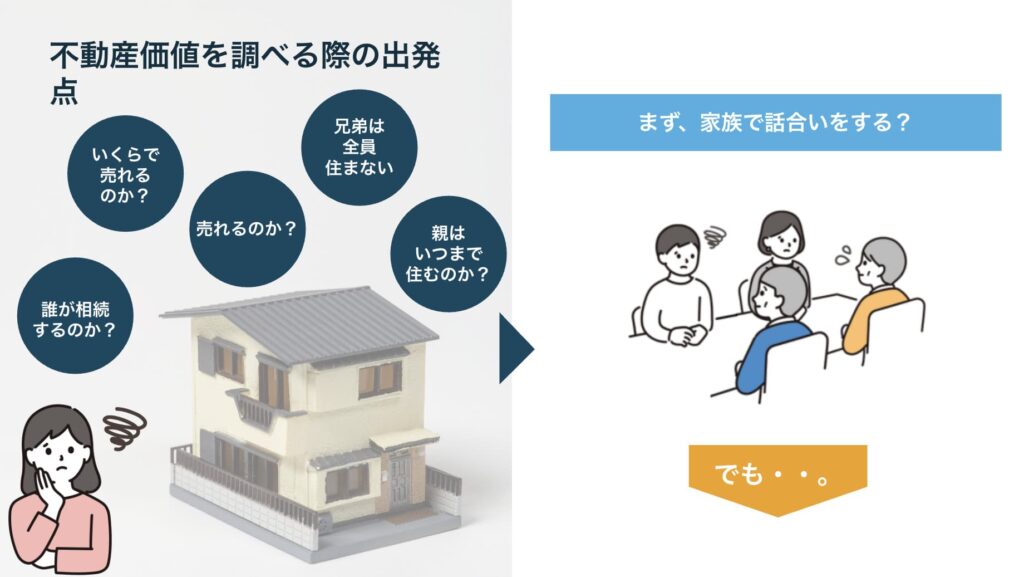

私たちが不動産のご相談を受ける時、最初は住むか住まないかというところからスタートし、「住まないけどいくらで売れるのか」「親はいつまで住むのか」「そもそも売れるのか」といったことをお悩みの方が多くいらっしゃいます。

本来はそういったことをご家族で話し合っておく必要があるのですが、親御さんが元気なうちは「縁起でもないから」などと言って、家の相続や将来の話はしづらいというのが現実です。そのため、実家の問題については、相続後「急に」現れることが多いです。

相続後に「急に」発生する6つのよくある問題

「急に」発生する相続後の問題について、よくあるものをまとめてみました。

1.住む人がいない問題

住む人がいない空き家の問題は、管理が大変です。

私が特に大変だと思うのは雑草です。その他にも、閉め切った部屋にはカビが生えたり、ハクビシンなどの害獣や害虫が住み着いてしまったり、雨漏りをしていたり、衛生面を保つことが非常に難しいと思います。

また、不審者の侵入があって治安が悪化してしまう、火災や倒壊の恐れがあるなど、様々なリスクがあります。近隣の方からの通報や苦情が増えてしまうこともあるでしょう。

特にリスクがあると判断された場合、自治体から「特定空き家」という指定を受けることもあります。

市町村から「解体してください」という通知が届くのですが、それを放置していると行政代執行で解体をされてしまい、費用は持ち主に請求されるということに。

その住宅に固定資産税がある場合、6分の1に軽減されてるのですが、その軽減措置が外れてしまうので6倍の税金になってしまいます。

2.きょうだいの意見が合わない問題

きょうだいとの意見が合わないという問題は、いくつか種類があります。

実例を交えながらご紹介いたしましょう。

① 遺言があっても納得できない

お父様と一緒に住んで介護をされていたお姉様が、ご実家の大きな土地を遺言で相続することになりました。妹さんは別荘と現金を相続なさったのですが、「昔からお父さんはお姉さんばかりひいきしている」と不満に思っている。

確かにお姉様の相続した土地は大きなもので売ればお金になるのですが、売らないので固定資産税がかかってお金がない状況です。結局は仲違いをして縁を切ってしまったようでした。

②不動産が複数ある場合は分配が難しい

不動産は、それぞれに利用価値が違いますし、感情も入ってきますので、均等に分けることが難しいという問題があります。

実際にご相談いただいた方で、ご自宅以外に、お父様が経営していた飲食店の一軒家と商店街の駐車場をお持ちでした。お母様が一軒家を相続してその家賃収入が入るようにしようとなさっていたのですが、築年数も古いので、メンテナンスなどが大変になる可能性があります。お母様が不動産に詳しい方ではないので難しいのではないかという心配も。

最終的にはきょうだいで飲食店と駐車場を売却し、お母様に現金をお渡しするということでバランスをとりました。

③知らなかった“きょうだい”が現れることも

前妻の奥様との子どもがいらっしゃって、籍が抜けていなかったというご相談を受けたことがあります。

相続人は3人のお子さんでした。生前、お父様は戸籍についてちゃんとしていると言っていたのですが、マンションを売却する際に遺産分割協議書を作ろうと戸籍謄本を取り寄せたところ、前妻とのお子様が独身だったこともあり籍が抜けていなかったのです。

その方は法廷相続人になるので、連絡を取ろうとするもなかなか取れず、遺産分割協議書が作れないので我々不動産屋も動けない状況でした。

結果的には、私が直接訪問することで何とか連絡がとれ、4分割するという合意のもと契約することができました。

3.売れない問題

日本の不動産業界の問題として「価値のない不動産は無視する」という傾向があります。そのため、売ろうとしても売れないという問題が発生します。

山口県のとある場所に、業者を入れないと草刈りができない、300坪の広大な土地を持っていらっしゃる方がいて、1年以上売れないというご相談がありました。

その他にも、子どもがいないので墓じまい・家じまいを行っている方で、畑になっている土地があるけれど売れないというご相談もありました。不動産屋には相手にされず、ご近所の方も高齢で土地をもらってくれない、引き取り業者は農地なので不可という状況です。

どちらも解決にはいたったのですが大変でした。

4.名義変更や税金に関する問題

名義変更を早めにしておかないと、相続人がさらに増えて処理が複雑になることがあります。また、税制優遇が受けられなくなってしまうこともあります。

私の話なのですが、亡くなった祖父の名義になっている山を従兄弟がそろそろ相続しなければということで、委任状と印鑑証明をお願いされました。私と従兄弟の関係が良いのでスムーズに進んだものの、関係が普段からない親戚の場合にはけっこう大変です。

5.逃げられない法改正問題

2024年4月から相続登記が義務化されています。これは、不動産を相続した人が、原則として「取得を知った日から3年以内」に登記申請しなければならないということです。

義務が発生したとみなされるのは、下記の3つで、なかなか「知らなかった」とは言いにくい状況になります。

- 死亡届を出している(=相続開始を知っている)

- 相続人としての立場を認識していた

- 固定資産税の納税通知を受け取っていた

もし現在ひいおじいさんのものになっている土地があれば、登記しなければいけません。

6.その他

その他にも下記のような問題も発生することもあります。

- 所在地がどこかわからない(探してみたら別の人が耕していた)

- ご両親の荷物が多い(業者に依頼することが可能)