1分でわかる「両立のポイント」──介護に振り回されないために知っておきたいこと

「親の介護が必要になったら、もう仕事を諦めるしかないのか…」

そんな不安に襲われた経験、ありませんか?

実際、多くの人がこの問いに答えを出せずにモヤモヤを抱えています。

でも、本当にそうでしょうか。両立の負担をすべて自分で背負い込むのではなく、考え方や体制を少し工夫するだけで、暮らしに余白をつくることは可能です。

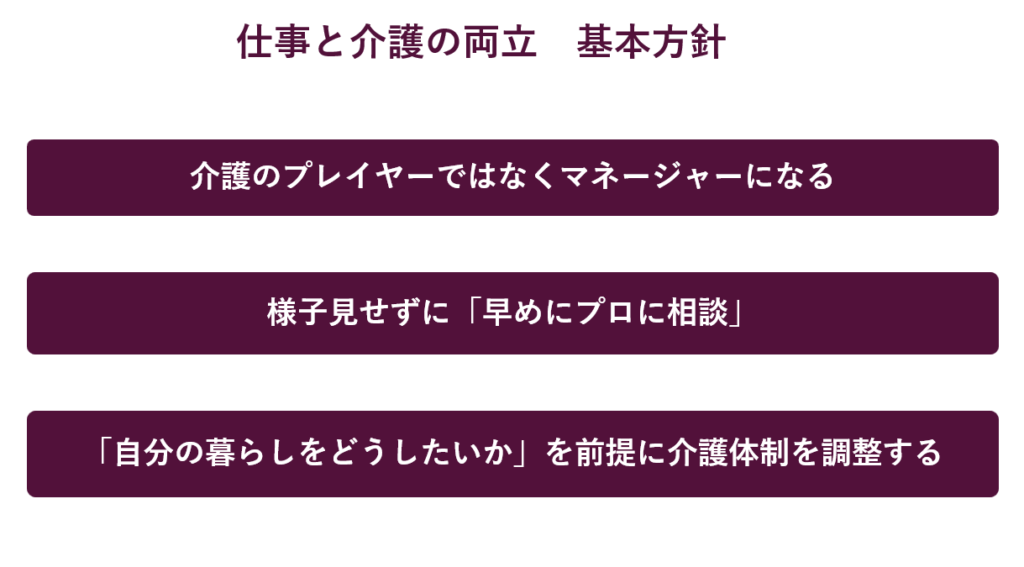

ここでは、仕事と介護をうまく両立していくための3つの基本方針をご紹介します。

両立の基本方針①

介護の「プレイヤー」ではなく「マネージャー」になる

多くの人が、介護が始まると「自分がやらなきゃ」と張り切ってしまいがちです。

でも、特に実際に体を使っての介護は、専門的知識が伴わなければ怪我につながる可能性もあるため、できる限りプロに任せたほうが現実的です。

また、訪問介護やデイサービス、公的支援に加えて、家事代行や見守りサービスなど保険外の選択肢も増えています。

そうした外部サービスを「どう組み合わせるか」「どう頼るか」を考えるのが、家族の役割です。

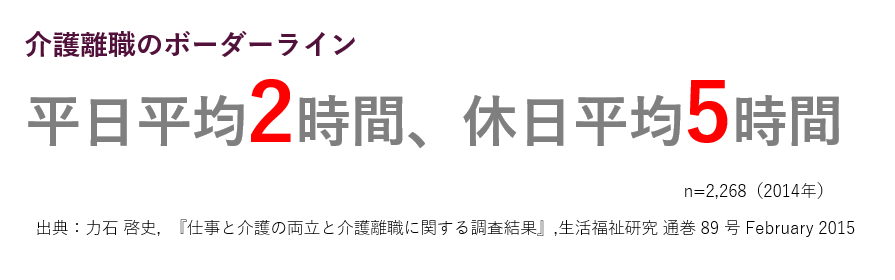

介護に時間を使いすぎてしまうと、平日2時間・休日5時間を超える「介護離職のボーダーライン」に近づいてしまいます。

だからこそ、自分がすべてを抱え込むのではなく、「マネジメントする立場」に立ちましょう。

だからこそ、自分がすべてを抱え込むのではなく、「マネジメントする立場」に立ちましょう。

両立の基本方針②

様子見せず、早めにプロに相談する

「まだ大丈夫そう」「もう少し様子を見てから」と思っているうちに、状況はあっという間に変わります。

実は、家族が頑張りすぎて先回りすることで、後になってプロのサービスが入りづらくなるケースもあります。

親がサービスに抵抗感を示してしまうこともあるからです。

不安を感じたら、まず「地域包括支援センター」に連絡してみてください。

要介護認定のことや、使えるサービス、今後の見通しについて一緒に考えてくれます。

特に遠距離介護のケースでは、物理的に動けない分、早めの体制づくりがカギになります。

見守り機器や緊急連絡システムを取り入れるなど、遠隔でも安心できる環境を整えておくと気持ちに余裕が生まれます。

両立の基本方針③

自分のキャリアや暮らしを軸に、介護の体制を整える

介護が始まりそうになると、つい「働き方を変えなきゃ」と考えがちです。

けれど、まず見直したいのは「自分はこれからどう働きたいのか、どんな暮らしを送りたいのか」ということ。

たとえば「今の働き方を続けながら、親のサポートもしたい」と考えるなら、自分が介護の手を出しすぎない体制を意識的につくる必要があります。

介護休業は、ただ親のそばにいるための期間ではなく、「仕組みを整える準備期間」。制度やサービスを上手に使って、自分軸を保った介護スタイルを描いていきましょう。

最後に──自分の暮らしを守るという視点

介護と仕事をどう両立するかは、もはや一部の人だけの問題ではありません。

大切なのは、「介護に合わせて働き方を変える」のではなく、「自分の暮らしを守るために、介護体制を整える」という発想です。

そのためにできることは、たった3つ。

- プレイヤーではなくマネージャーになる

- 早めに相談する

- 自分軸で考える

この3つを意識するだけで、両立はぐっと現実的になります。

「方針を知っているだけで、介護はずっと軽くなる」──そんな視点をぜひ、今日から持ってみてください。