介護費用?施設探し?遠距離介護?親の介護に振り回されない!今すぐできる、最初の一歩(前半)

ログインすることで、

ご視聴いただけます。

はじめに

2025年2月26日、リクシスは、第25回『全国ビジネスケアラー会議』を開催いたしました。

これから高齢社会がより一層加速し、仕事と介護の両立が当たり前の時代がやってきます。本オンラインセミナーは、高齢化の流れが加速する日本社会において、現役世代として働きつつ、同時にご家族の介護にも携わっている「ビジネスケアラー」の方々とその予備軍となる皆様に向けたセミナーです。

今回のテーマは「親の介護準備」。

介護は突然始まってしまうもの。高齢の親御さんがいるビジネスパーソンであれば、いざという時にどうすればいいのか気になっているという方も多いのではないでしょうか。

今回は、前半2,000世帯以上のご家族の「仕事と介護の両立支援」に携わってきたチェンジウェーブグループリクシス チーフケアオフィサーの木場氏が親の介護に関するアンケートをとりながら、後半には介護プロであるダブルケア支援の室津瞳氏、在宅介護と施設選びの専門家である有識者の高畑俊介氏をお招きし、皆さんの親の介護準備に対するリアルな質問に回答していただきます。

この記事では、

- 親御さんや介護に関するリアルタイムアンケートの結果

- 仕事と介護を両立するポイント

- 頼りになる地域包括支援センター

などのテーマでまとめています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

①介護費用?施設探し?遠距離介護?親の介護に振り回されない!今すぐできる、最初の一歩(前半)⇐このページのテーマ

②介護費用?施設探し?遠距離介護?親の介護に振り回されない!今すぐできる、最初の一歩(後半)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

登壇者プロフィール

木場猛(こば・たける)

株式会社チェンジウェーブグループ リクシス(※2024年1月1日の経営統合により、社名が変更となりました)CCO(チーフケアオフィサー)

介護福祉士、介護支援専門員

ヘルパー歴22年以上 介護福祉士・ケアマネージャーとして延べ2,000組以上のご家族を担当。

東京大学文学部卒業。

高齢者支援や介護の現場に携わりながら、 仕事と介護の両立支援クラウド「LCAT」ラーニングコンテンツ作成や「仕事と介護の両立個別相談窓口」相談業務を担当。

3年間で400名以上のビジネスケアラーであるご家族の相談を受けた経験あり。

セミナー受講者数、延べ約2万人超。

【新書】「仕事は辞めない!働く×介護 両立の教科書」(日経クロスウーマン)

参加者の方へのアンケート

今回は参加してくださっている皆さんに手を動かしていただき、アンケートをとりながら進めていこうと思います。

今回質問したのは下記の項目です。

この記事を読んでいる皆さんもぜひ考えてみてください。

- 仕事と介護の両立はできそうですか?(1番多かった回答は「やや難しい」)

- 誰の介護を想定しますか?(1番多かった回答は「実父母」)

- 今介護を想定している人とどのくらいのペースで会っていますか?(1番多かった回答は「年に1回〜数回)

- 10年後あなた自身はどう暮らしていきたいですか?(1番多かった回答は「仕事も家庭もどちらもゆるく」)

- 介護を想定した人は昔どのような人でしたか?(フリーテキスト)

- その頃の介護を想定した人なら、介護に不安を感じる今のあなたに何と言うと思いますか?(1番多かった回答は「なるべく心配をかけないようにする)

これらの質問を読みながら考えてくださった方、おめでとうございます!あなたは両立の指針が見え、最初の一歩を進むことができました。

あなたの両立の指針を考えていくことが第一歩

介護の相談窓口で何らかの相談を受けた際、最初にお聞きすることと同じようなことを今回アンケートでお聞きしました。

まずはその相談をしてくださっている方がどうしたいかというのが分からないと、回答をすることができません。

それらを考えていただくことが、仕事と介護の両立への第一歩に繋がっています。

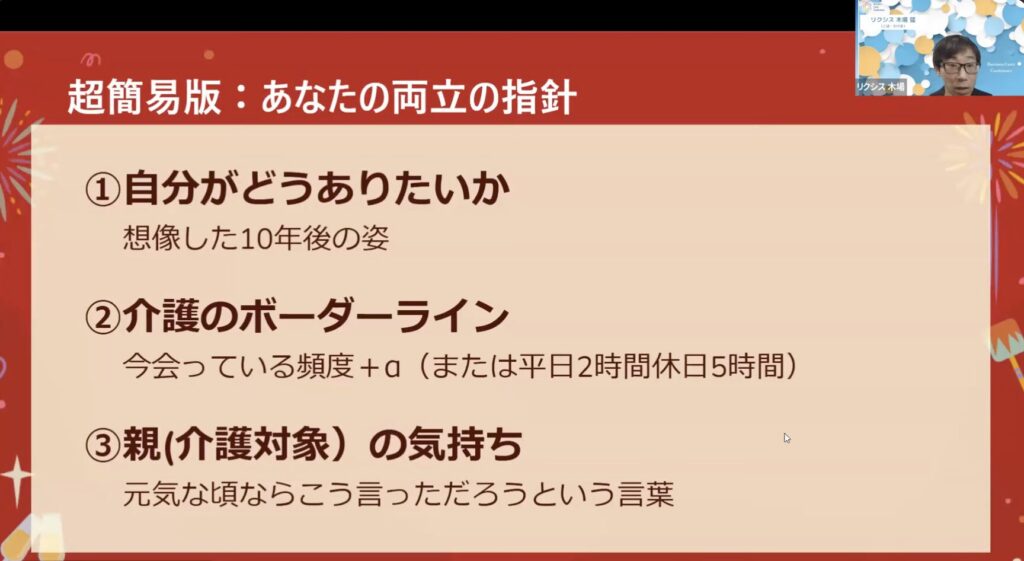

実際に相談窓口では、最低限次の3つのことをお聞きしています。

①自分がどうありたいか

今回は10年後の自分の姿という質問をさせていただきましたが、介護をどうするのかではなく、介護がある状態で自分がどう生きたいのかということを、両立のゴールとして考えていただきたいです。

②介護のボーダーラインはどれくらいか

今会っている頻度+αくらいを無理のないラインと考えていただきたいです。

介護が必要になったからと言って、急に頻度を増やすことは難しいです。週1回だった方が週2回、年に1回の方は年に2,3回など、現在の回数+1回くらいが無理なくできるラインで、そのボーダーラインを超えると大変だろうと思います。

毎日会っている・同居しているという方は、平日2時間休日5時間がボーダーラインになると言われています。これは介護離職をした方々が「この時間を超えるときつい」と感じた介護離職のボーダーラインとして出ています。

あくまでも目安ではありますが、苦しんだ方々のデータから見えるものなのでありがたい物差しになるかなと思っています。

③親(介護対象)の気持ちはどうなのか

親御さんがどう考えているのか事前に聞いておいた方が良いとよく言われますが、実は皆さんもうわかっているということが多いです。「元気な頃ならこう言っただろう」というのが、親御さんの本心だろうと思います。

例えば「デイサービスに行きたくない」と体が弱っている状態の親御さんが言っている時は、反射的に言っているだけで本心ではないということ。

「こういうタイミングで話したくない」というギリギリの時にお互いに無理をして話さなくとも、実はもう親御さんの本心を知っている場合が多いのです。

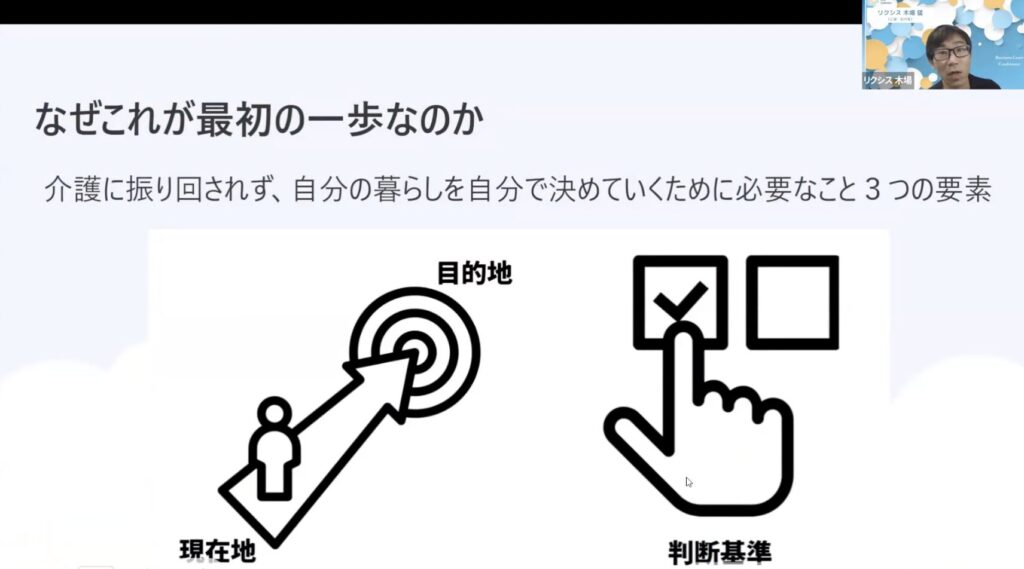

なぜ第一歩になるのか

なぜこれらのことを考えることが、仕事と介護の両立の第一歩になるのでしょうか。

それは、介護に振り回されずに、自分の暮らしを自分で決めていくために必要な最低限の要素だからです。

まずは現在地として、今会っている頻度から自分の限界の頻度を考えます。そして10年後の自分がどこに向かっていきたいのかということもお聞きする。これがないと我々もどうサポートしていいかわかりません。

そして判断基準のひとつとして、親御さんの気持ちがわからないと動けないという方もいらっしゃると思い、すでに親御さんの気持ちはわかっているのだよということをお伝えしました。

「どうしても家族に介護してほしい」と思う親御さんがいらっしゃった場合には、①自分がどうありたいかと②介護のボーダーラインはどれくらいかを思い出していただく。親の気持ちは分かっているけれども、自分の限界やありたい姿を考えると最初からサービスに全力で頼った方がいいという方針に向かっていけるかと思います。

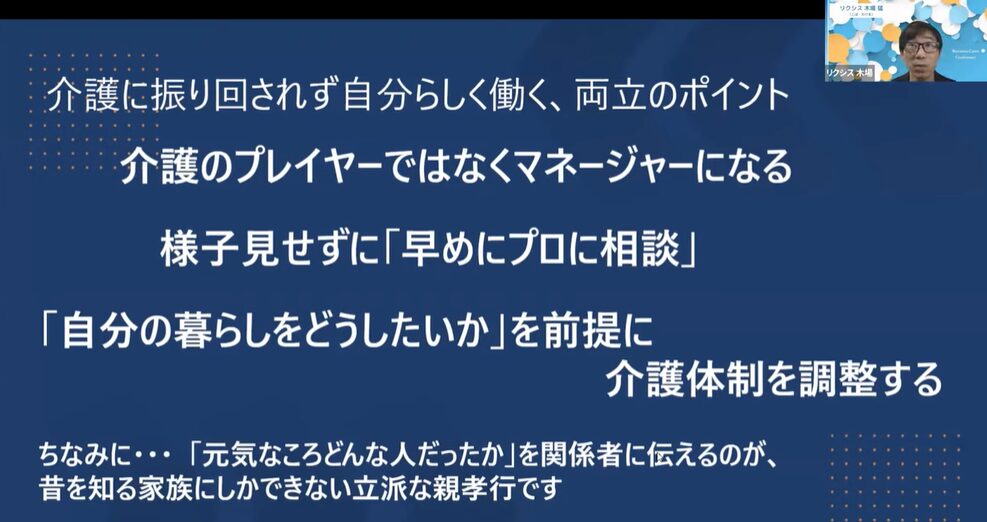

介護に振り回されず自分らしく働く「両立のポイント」とは

両立のポイントは、介護の「プレイヤー」になるのではなく「マネージャー」になるということです。10〜20年前とは時代がだいぶ変わり、全部を家族で行うというのは難しい時代になっています。やりきれる人はほとんどいないと言っても良いでしょう。

介護に合わせて自分の暮らしを変えようとし、働き方をいきなり変えると相当大変です。自分の暮らしをどうしたいかというのを前提に、介護体制を調整するという心構えで最初からいる方が両立しやすいかなと思います。ですので、マネージャーとして介護の体制を組んで、早めにプロに相談することが非常に大切なのです。

「(介護を想定した方は)元気な頃はどんな人でしたか?」という質問を先ほどさせていただきましたが、その内容は我々介護の専門職や介護の時にサポートに入ってくれる人たちには、分からないことです。昔はどんな人で何が好きだったのか、それを知っている皆さんが介護の専門家に伝えるということも、十分な親孝行になります。

親御さんが「多分こうしたいのではないか?」と考える材料があれば、自分自身が直接動かなくても、親御さんにとってはこっちがいいのだろうなという選択肢を選ぶことで介護体制を組んでもらうことができます。自分が手を出すかどうかより、これをちゃんと言ってくれるかどうかが、介護をサポートする側として助かります。そして、それが本人のためになるのではないかと思います。

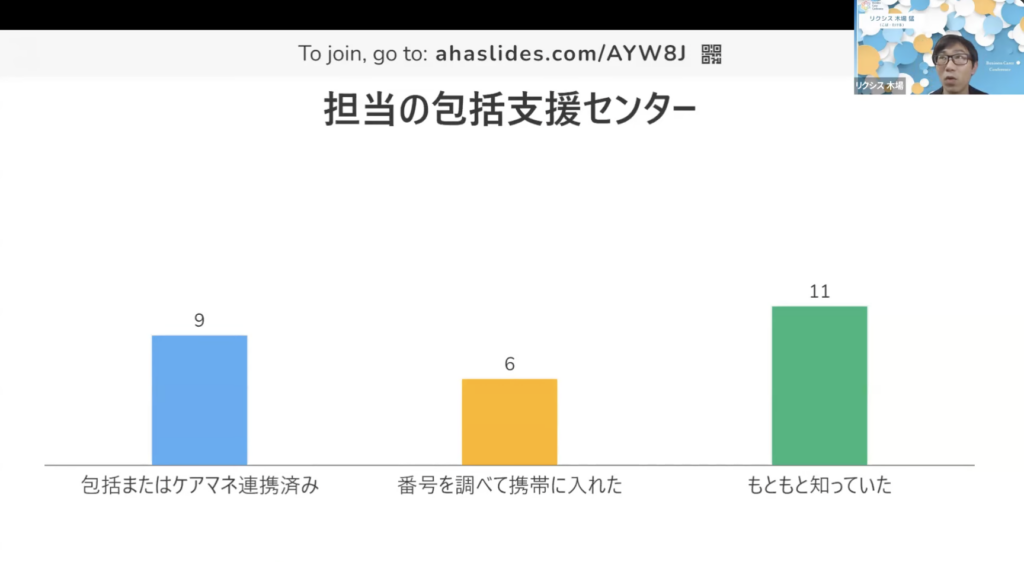

いざという時に頼る先は地域包括支援センター

仕事と介護の両立の指針を思い浮かべながら、ではいざという時誰に聞けばいいかということを押さえておくと、ずいぶん気持ちが楽になるかと思います。

最初に「介護になるかも」と思った時に頼るのは、地域包括支援センターです。

親御さんが住んでいる地域の地域包括支援センターの電話番号を検索していただき、携帯電話に登録しておきましょう。

介護中の方や介護離職した方にお聞きしても、なかなか地域包括支援センターを知っているという方の割合が40%を超えません。ここに相談して全てが解決するということではないのですが、まずは認知度を100%にしていくことで、仕事と介護の両立が進んでいくのではないかと思っています。

介護が必要となる期間はどのくらい?

事前にいただいた質問で、数が多かったものに回答していこうと思います。

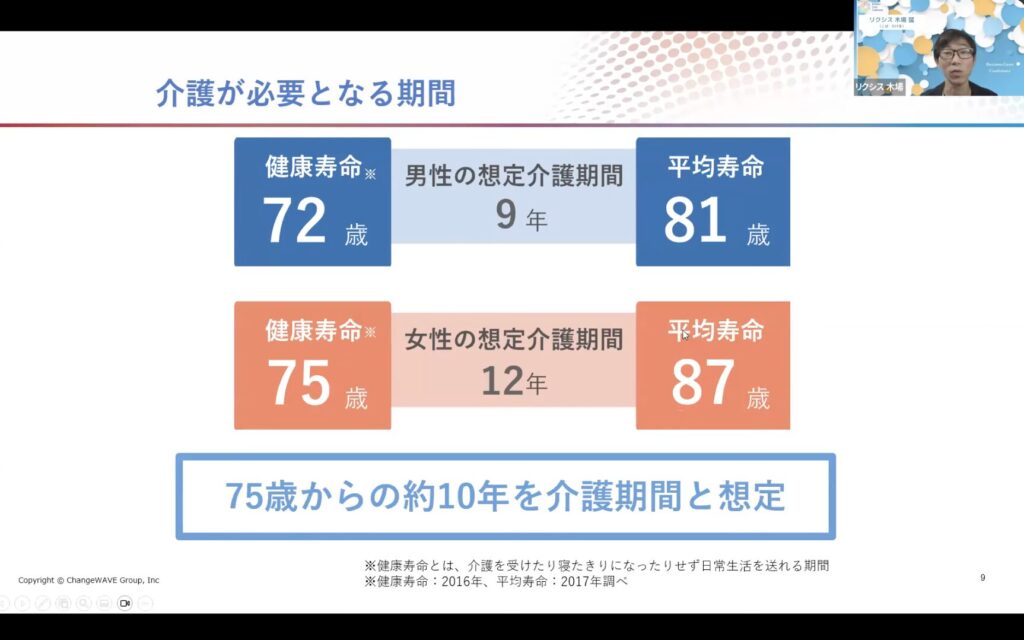

介護がいつまで続くかわからないというものですが、介護が必要になる期間についてお伝えします。健康寿命の平均は男性が72歳、女性は75歳です。平均寿命は81歳、女性は87歳です。その期間中に介護が必要になるのではないかと思われます。

男女で違いはあるものの、だいたい10年ほどです。ただ、実際に介護した方のデータで平均をとると5年くらいになります。

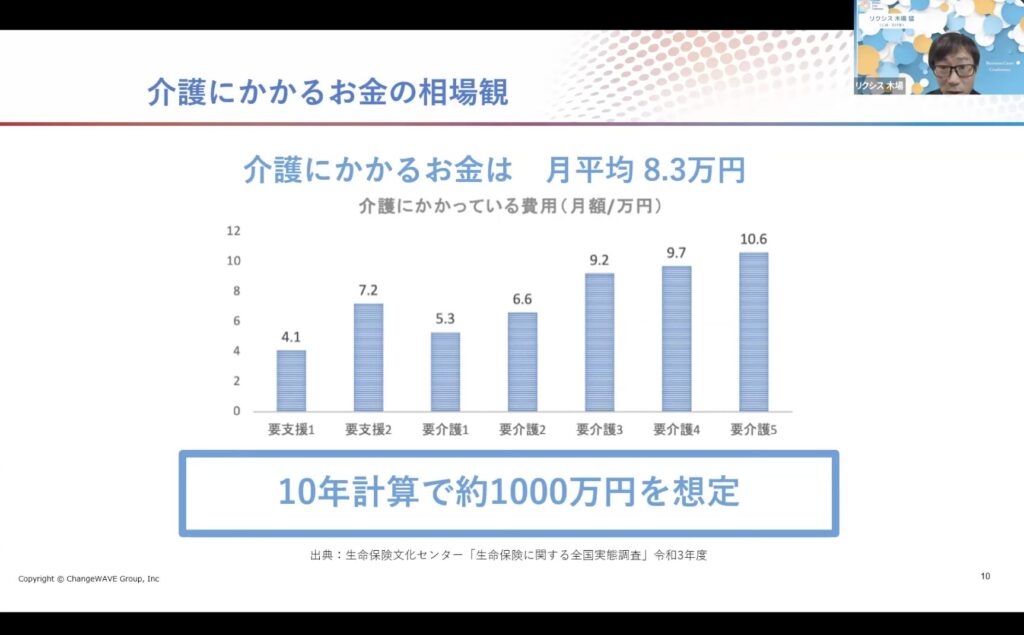

では、その期間でいくらくらいかかるでしょうか?

介護にかかるお金の月平均は8万円くらいです。毎年少しずつ上がっています。それで10年と考えると800万ほどなのですが、実際には1,000万円の想定です。それは、途中で家のリフォームや入居金といった一時金が入る可能性があることを考えた場合、これくらいあったら安全という金額になります。

あくまで相場というお話ではありますが、参考になさってください。

本人が拒否している時の対応策

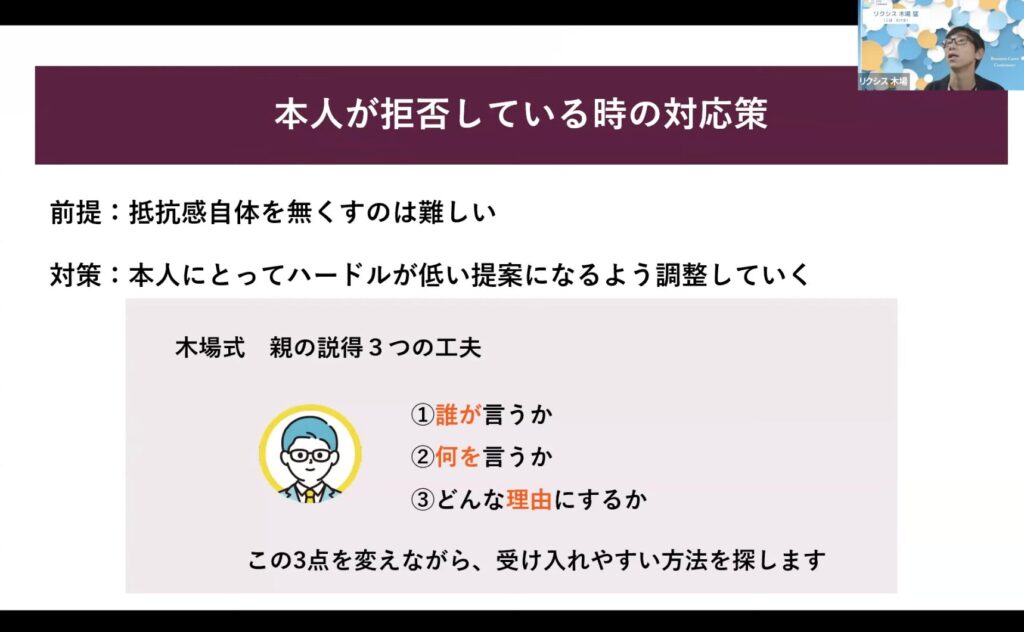

本人が介護サービスを拒否している場合、どのように説得するかについてです。

親御さんは介護サービスを拒否することが前提だと考えて良いでしょう。9割くらいの親御さんは介護を受けたくない、他人にサポートを受けたくない、デイサービスや施設に行きたくないと考えています。

それでも行ってもらう必要があるので、説得するために下記の内容を少しずつ変えながら、親御さんが受け入れやすい方法を探していくのが良いでしょう。

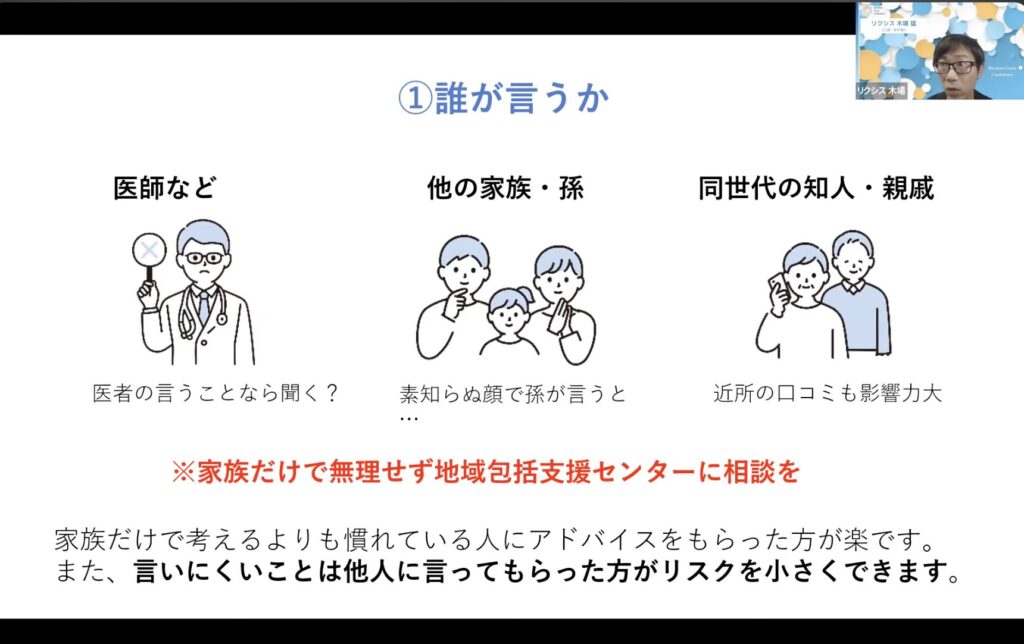

①誰が言うか

②何を言うか

③どんな理由にするか

親御さんの説得が難しいと感じている時は、お互いに負荷が高い時です。このような時は他人に行ってもらうのが1番良いかと思いますので、①の誰が言うかというところを変えるのが良いでしょう。

お医者さんや他の家族が言うと意外とすんなり受け入れることもあります。また、特に頼める人がいないという場合、地域包括支援センターに相談していただくと、良い方法をアドバイスしてくれる可能性が高いです。

やりにくい状態でむりやり説得しようとすると、どちらが立場が強いかということになってしまい後を引く可能性があります。難しいなと思ったら、一度他人に相談してみてください。

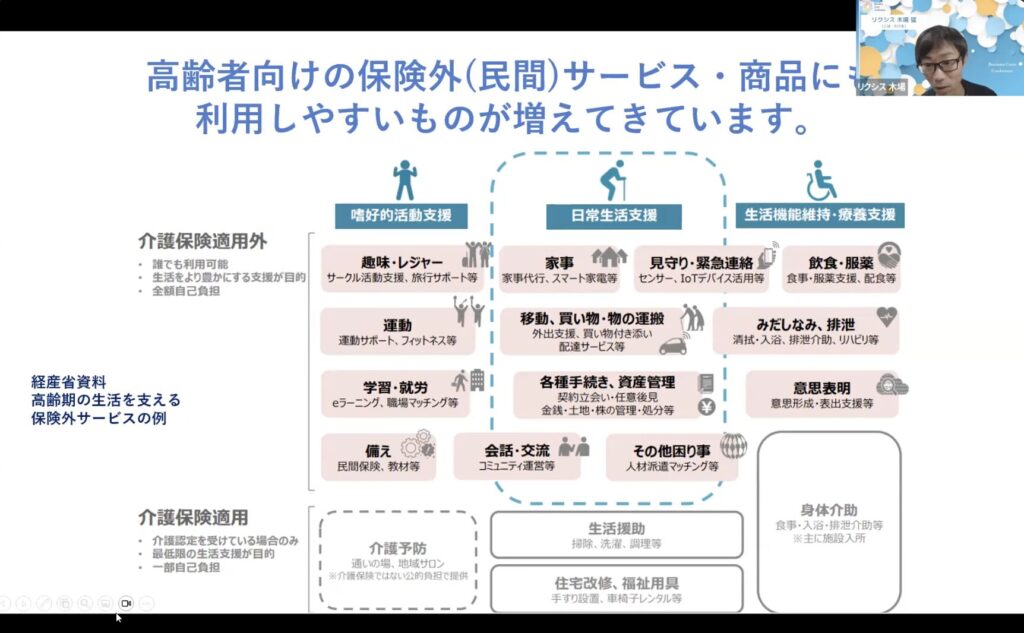

介護保険外サービスに利用しやすいものが増えてきている

遠距離介護をどうすればいいのかということも、たくさんご質問いただきました。

遠距離介護の方はこれからどんどん増えてくると言われていますので、高齢者向けの保険外サービスが増えてきています。

一覧にしていますので、足りない部分もあるかもしれないのですが、ぜひ確認してみてください。