1分でわかる「老老介護」現状と解決策

老老介護とは

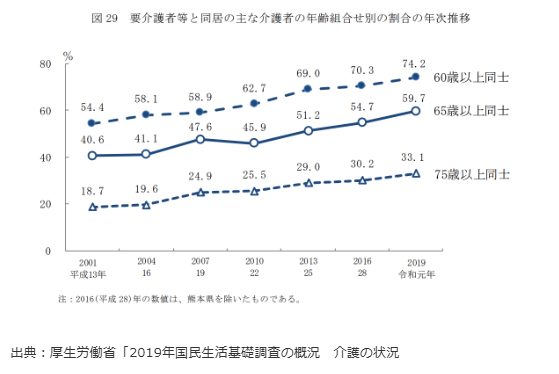

老老介護とは、65歳以上の高齢者が同じく65歳以上の高齢者を介護している状態を指します。

形はさまざまで、例えば以下のようなケースがあります。

- 夫婦間での介護

- 70代の子どもが90代の親を介護

- 高齢のきょうだい同士で支え合う

さらに、介護する側もされる側も認知症である「認認介護」も増加しています。こうした状況は体力面・安全面でのリスクが大きく、社会全体の課題になっています。

増加の背景

老老介護が増えている背景には複数の要因が絡み合っています。

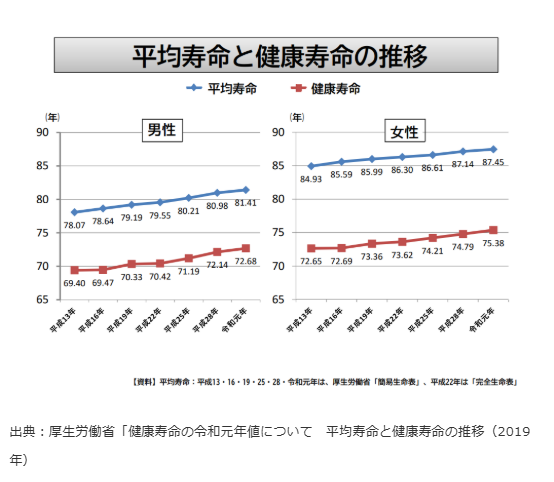

- 平均寿命と健康寿命の延び

長寿化によって介護が必要な期間が長くなり、「親が90代、子どもは70代」というケースも増えました。 - 経済的な負担

介護サービスの利用には費用がかかるため、経済的に余裕がない場合は家族だけで介護を担う傾向があります。 - 相談しづらい環境

子ども世代に迷惑をかけたくないという遠慮や、他人を頼ることへの抵抗感から、外部支援を避けるケースがあります。 - 価値観や固定観念

「介護は家族ですべき」という考えや、他人の手を借りることへの恥ずかしさも影響しています。

老老介護が抱える問題

- 体力的負担

入浴や移動の介助などは力仕事であり、高齢の介護者にとっては大きなリスクです。 - 精神的負担

長時間の介護は孤立感やストレスを増し、介護うつを招くことがあります。 - 社会的つながりの減少

外出や交流が減ることで刺激が減り、認知機能低下につながる可能性があります。 - 認認介護への移行リスク

安全面や健康面での問題が急速に深刻化し、服薬・金銭・食事・火の管理などが難しくなる恐れがあります。

解決への道

現時点では老老介護に特化した制度はありませんが、既存の介護サービスや支援を活用することで負担を減らせます。

- 介護の専門家に相談

地域包括支援センター、ケアマネジャー、病院の相談室などで現状を共有し、必要なサービスを提案してもらう。 - 在宅介護サービスの利用

- デイサービスやデイケアでの入浴・食事・リハビリ・交流

- ショートステイでの一時的な入所

- 訪問介護や訪問入浴での身体介助や生活支援

- 介護保険外サービスの活用

見守りサービス、宅配食、外出付き添いなどを利用し、一部の負担を外部に委ねる。 - 施設入居の検討

特別養護老人ホームや夫婦で入居可能な有料老人ホームなど、条件に合う施設を早めに探しておく。

家族と現役世代の役割

老老介護は高齢夫婦や親子だけの問題ではありません。離れて暮らす家族や現役世代も次のような形で支えられます。

- サービス利用や契約の手続きを代行

- 生活費や介護費用の補助

- 見守り体制の構築

- 情報収集や意思決定への参加

遠方の場合は、地域包括支援センターやケアマネジャーを通じて現地の状況を把握し、必要に応じて迅速に関われる体制を作ることが重要です。

まとめ

老老介護は今後ますます増えていく現実です。高齢同士の介護は、体力や気力が限界に達するまで頑張ってしまいがちですが、抱え込みすぎると共倒れの危険があります。

制度やサービスを早めに活用し、負担を分散させることが継続の鍵です。介護は一人で背負うものではなく、家族・地域・専門職が役割を分担して支えるものです。

今からできる備えを整えることで、介護する人もされる人も安心できる時間を長く保つことができます。