1分でわかる「親の介護と職場コミュニケーションのヒント」

親の介護は、ある日突然始まることがあります。心の準備も計画もないまま向き合うことになれば、日常の生活だけでなく仕事にも影響が出やすくなります。

そんな中でも、介護と仕事を両立していくうえで重要になるのが「職場とのコミュニケーション」です。ここでは、実際に両親の介護と仕事を約3年間両立してきた会社員の経験や、介護支援の専門家の視点から、介護が始まったときの職場との向き合い方をまとめます。

第21回『全国ビジネスケアラー会議』(2024年10月25日)より

がんばりすぎないために「外部アラート」が必要

介護を担う家族は、本人が思っている以上に負担が積み重なっています。特に同居家族は「自分でやれるから大丈夫」と頑張りすぎてしまい、周囲から見れば危険な状態でも自覚できないことがあります。

そんなとき、外部の「アラート役」が必要です。地域包括支援センターやケアマネジャーなど、介護の専門職からの客観的な助言は、本人が無理を続ける前に状況を改善するきっかけになります。

また、介護の方向性を決める際は、親族の意見だけでなく、医療ソーシャルワーカーなどの専門家の提案を参考にすると、より納得感のある選択がしやすくなります。

子育てと違う「老いを受け入れる」難しさ

子育てと介護が同時進行する「ダブルケア」では、時間や気力の配分が一層難しくなります。子育ては成長とともに少しずつ手が離れていく一方、介護は回復が難しく、時間とともに負担が増していくことも少なくありません。

親の病状が悪化していく現実を受け入れるのは精神的にも大きな負担です。この葛藤は、一人で抱えるより、関係する専門職や、信頼できる知人・同僚に話を聞いてもらうことで和らいでいきます。

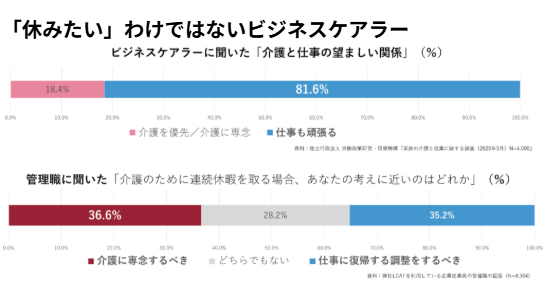

「休みたい」わけではないビジネスケアラー

介護を担う社員に「休んでいいよ」と声をかける上司は多いですが、その善意が誤解を生む場合があります。

多くのビジネスケアラーは、介護のために離職したいわけではなく、仕事と介護を両立できる方法を模索しています。短期的に休みが必要な場面はあっても、中長期的には働き続ける仕組みを職場と一緒に作ることが大切です。

上司には「休ませる」だけでなく、「どう働き続けられるか」を一緒に考える視点が求められます。

話しやすい職場にするには?

円滑なコミュニケーションを続けるためには、介護が始まってからではなく、日頃から状況を共有できる関係を築くことが理想です。

例えば、次のような取り組みが有効です。

- 日常会話の中で、家庭の状況をさりげなく伝える

- 大きな変化があったときは簡潔に事実を共有する

- 社内チャットやコミュニティを活用し、介護に関する情報を交換する

実際に社内で「介護コミュニティ」を立ち上げ、サービスの体験談や日々の工夫を共有している企業もあります。情報が集まり、孤立感の軽減にもつながります。

上司や同僚との関係づくりのヒント

介護の当事者が上司に対して求めているものは、介護や働き方をどう変えるかという具体的なアドバイスよりも「キャリアや働き方に目を向けてもらうこと」です。

退職を考えるほど追い詰められた社員に、「切迫した状況で判断しない方がいい」と冷静な言葉をかけ、改めて話し合う時間を取った上司の事例もあります。

まずは「どうしたいのか」という本人の意向を聞き、選択肢を広げるための対話を重ねることが大切です。

まとめ

介護は突然始まります。準備のないまま向き合うと、心身の負担はすぐに限界に達し、仕事との両立も難しくなります。

しかし、職場とのコミュニケーションを工夫し、専門家や同僚の力を借りながら進めれば、両立の可能性は広がります。

- 一人で抱え込まない

- 事実と気持ちを分けて伝える

- 日頃から信頼関係を築いておく

この3つを意識することが、介護と仕事を続けるための第一歩です。

高齢社会が進む中、介護と働くことは誰にとっても身近なテーマです。今から少しずつ、周囲とのつながりを整えておくことが、将来の安心につながります。