1分でわかる「レスパイト」 介護家族のストレスを減らす方法

まずは「休む時間」を作る

介護を続けていると、本人のためにという思いから、自分の生活や体調を後回しにしてしまいがちです。しかし、介護者の疲れやストレスは、そのまま介護の質や本人の安心感に影響します。

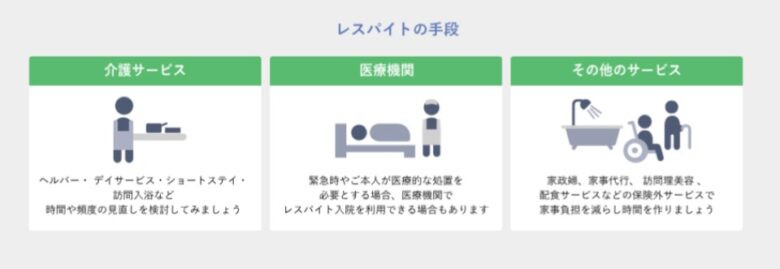

まずは一時的にでも介護から離れる時間を持つことが大切です。担当のケアマネジャーに相談し、ショートステイやデイサービスなどの介護サービスを利用して休息を取りましょう。これらの一時的な介護代替を「レスパイトケア」と呼びます。

数時間でも介護から離れられる時間があるだけで、心身が回復し、気持ちに余裕が生まれます。

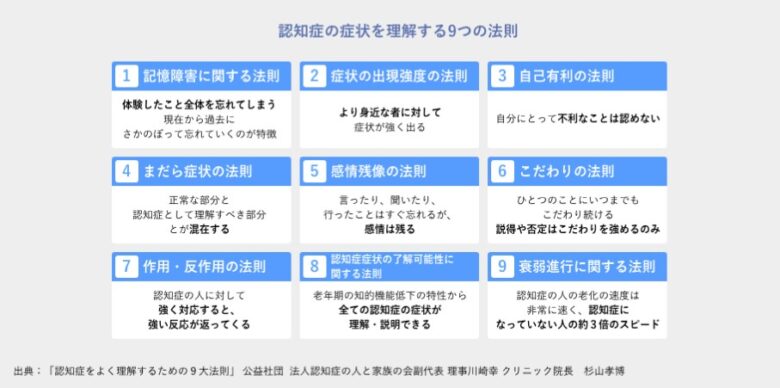

認知症との向き合い方を知る

認知症の症状は人によって異なり、その表れ方も日によって変わることがあります。症状の背景や特性を理解できないと、「なぜこんな行動をするのか」と振り回されてしまい、介護者の疲労感が増します。

そこで役立つのが、認知症介護の「9つの法則」などの基本知識です。これは行動や発言の理由を理解し、穏やかに対応するための考え方の枠組みです。こうした知識を持つことで、感情的に反応してしまう場面が減り、負担を軽減できます。

自治体や介護事業者が開催する勉強会やオンライン講座などを活用して、少しずつでも知識を身につけましょう。

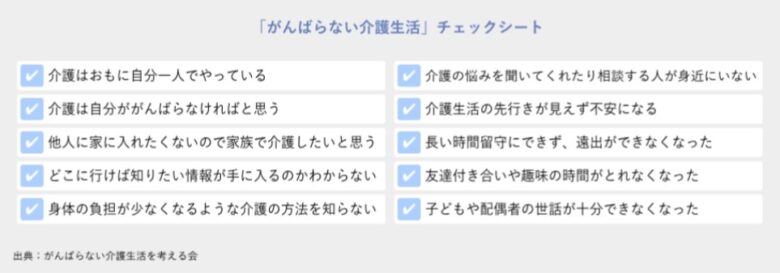

自分のストレスを見える化する

介護者の多くは「自分が頑張らなければ」という強い責任感を持っています。この気持ちは介護の継続には必要ですが、限度を超えると心身をすり減らし、介護うつや健康悪化につながります。

まずは、自分がどれだけ頑張りすぎているかを客観的に把握することが重要です。簡単なチェックシートを使い、「睡眠不足が続いていないか」「自分の趣味や楽しみの時間を取れているか」などを確認しましょう。1つでも「当てはまる」と感じたら、介護の分担やサービス利用を検討するサインです。

家族や友人、介護経験者との会話も、負担感を和らげる有効な手段です。

「レスパイト」の頻度を上げる

ストレスをため込まないためには、定期的に介護から離れる時間を作ることが大切です。

介護者の負担を減らすために介護サービスを利用・追加することを「レスパイト」と呼びます。このレスパイトの頻度を上げることが、介護のストレスをため込まないために重要です。デイサービスを週1回から2回に増やす、ショートステイを月に1度は利用するなど、自分に合ったペースで計画しましょう。

これは「贅沢」ではなく、介護を続けるために必要なメンテナンスです。レスパイトの時間には、できるだけ介護から意識を離し、好きなことに集中するのがおすすめです。短時間の外出や趣味の時間でも、心身のエネルギーが回復します。

小さなことでも、抱え込まずに相談を

介護を続けていると、問題や悩みを抱えても「誰にも話せない」状況に陥りがちです。しかし、抱え込むほどストレスは増し、判断力も鈍ります。

地域包括支援センター、ケアマネジャー、主治医、介護家族会など、相談できる相手を複数持つことで安心感が生まれます。

同じ立場の人と話すことで、「自分だけじゃない」という気持ちになり、解決のヒントも得られます。日頃から小さなことでも相談しておくと、急なトラブルにも対応しやすくなります。

まとめ

介護家族のストレス軽減には、まず休息を取ること、症状や対応方法を学ぶこと、自分の負担を客観的に把握することが欠かせません。

レスパイトケアを定期的に活用し、相談できる人や場所を確保することで、介護を無理なく続けられる環境が整います。

介護は一人で抱え込むものではなく、支え合いながら進めるものです。自分の健康と笑顔を守ることが、結果的に介護される親御さんの安心にもつながります。