1分でわかる「事前にやっておくべきこと」介護経験談より

介護は、多くの場合、心の準備ができていないうちに始まります。

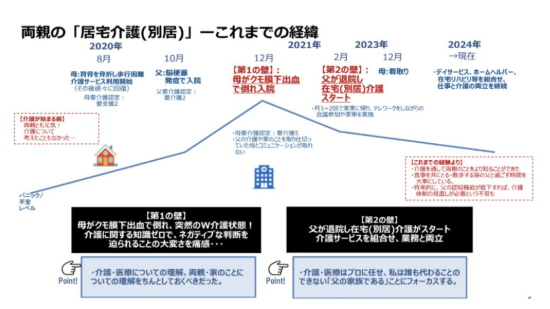

今回は第21回全国ビジネスケアラー会議にご登壇いただいた水林さんの経験から、「もっと早くやっておけばよかった」と感じた準備をまとめます。

水林さんの場合、お母様の急な骨折から介護が始まりました。

介護保険の知識がなく戸惑う中、近所の介護職から申請を勧められます。

2か月後にはお父様が脳梗塞で入院し要介護2に。そのさらに2か月後、お母様がクモ膜下出血で要介護5となり、金銭管理や家のことが分からずパニックに…と、怒涛の展開。

仕事では重要案件を抱えていましたが職場に事情を説明し、代役を立ててもらい家庭を優先。母は療養型病院へ、父は退院後在宅介護となり、ケアマネの助言で実家に戻らず別居介護を選びました。

こうした経験の中で、事前に考えておきたいこととして上がったポイントをまとめます。

1. 家族や家のことを知っておく

母が家の金銭管理や親戚・友人関係をすべて担っていたため、倒れた瞬間に誰に連絡すべきか、何をどう引き継ぐかがわからなくなりました。

事前に確認すべきこと

- 親戚・友人・近所の方の連絡先と関係性

- 金融機関、保険、年金などの契約先と内容

- 家計の流れと重要書類の保管場所

- 家事や生活面の役割分担

2. 介護・医療の基本知識を持つ

介護保険の申請方法や利用できるサービスを知らないと、慌てて誤った判断をするリスクがあります。

経験者は、近所の介護事業所の方や病院のソーシャルワーカーに助けられたと言います。

準備のポイント

- 介護保険の申請の流れ

- 地域包括支援センターやケアマネジャーの役割

- 利用できる在宅サービス・施設サービスの概要

3. 家族の希望や価値観を話しておく

治療方針や生活スタイルに関して、本人の意思を聞いておくことで判断の迷いが減ります。

元気なうちに、「もしものとき」について自然な会話として少しずつ共有することが大切です。

話題の例

- 治療に対する希望(延命、在宅療養など)

- 介護を受ける場所の希望(自宅・施設)

- 財産や持ち物の扱い方

- 緊急時に頼れる人

4. 職場での情報共有の準備

急な休みや時間調整が必要になった際、職場との信頼関係があるかどうかで対応のしやすさが変わります。

事前にできること

- 信頼できる上司や同僚に家族構成や介護の可能性を軽く共有

- 緊急連絡先や業務引き継ぎ方法を整理

- 柔軟な働き方の制度(在宅勤務、時差出勤など)を確認

5. 無理をしない選択肢を持つ

経験者は、父の在宅介護を別居のまま行う選択をしました。

「同居しなければならない」という思い込みを外し、介護サービスを活用して生活を維持する道を選んだのです。

判断のヒント

- 家族全員の生活やキャリアを含めた視点で考える

- ケアマネジャーや医療職に今の状況で可能な方法を相談

- 状況が変わったら改めて見直す柔軟さを持つ

まとめ

実際に介護を経験した人が口をそろえて言うのは、「もっと早く話しておけば、もっと早く知っておけば良かった」ということ。

介護が始まる前からできる準備は、いざというときの混乱や負担を大きく減らします。

今日から少しずつでも、家族と情報を共有し、職場や地域とのつながりを作っておくことが、将来の安心につながります。