1分でわかる「家族間コミュニケーション」 介護中のトラブルを防ぐ3つの事前準備

介護が始まると、なぜ家族間でもめるのか

「介護は家族で支えるもの」と多くの人が思っています。けれど、実際に始まってみると、感情や役割の違いから意見がぶつかり、想像以上に関係がぎくしゃくすることがあります。普段は仲の良い家族でも、介護中は日常の延長ではなく“非日常”が続くため、これまでのバランスが崩れやすいのです。

特に多いのが、介護負担や費用負担が一部の人に集中してしまうケース。そして、介護方針を誰が決めるのかが曖昧なまま進んでしまい、後から「そんなつもりじゃなかった」という不満が出るパターンです。こうしたすれ違いは、事前に話し合っておけば防げることも多くあります。

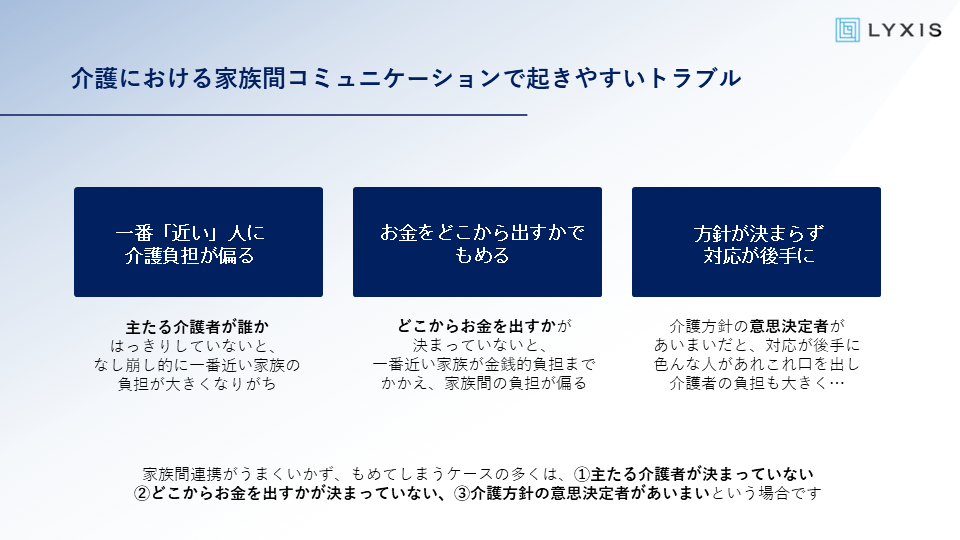

トラブルの主な原因は3つ

介護現場でよく見られる家族間のトラブルは、大きく分けると3つに集約されます。

まず1つ目は「介護負担の偏り」です。たとえば、実家から近い長女だけが日常的に通い詰め、他のきょうだいは休日だけ顔を出す。この状態が続くと、心身ともに疲弊し、やがて不満や怒りが噴き出します。

2つ目は「お金の出どころが不明確」なことです。本来は本人の貯蓄や年金から賄うべき費用でも、口座に手が届かなかったり、引き出し方がわからなかったりすると、近くにいる家族が立て替えることになります。これが長引くと「なぜ私だけが…」という感情が芽生えやすくなります。

3つ目は「方針の曖昧さ」です。入院や施設入所といった大きな判断が必要になったとき、誰が意思決定者なのかがはっきりしていないと、決定が遅れたり、複数の意見がぶつかって混乱を招きます。結果として、現場で介護を担う人の負担が一層増してしまいます。

事前にシミュレーションしておくべきこと

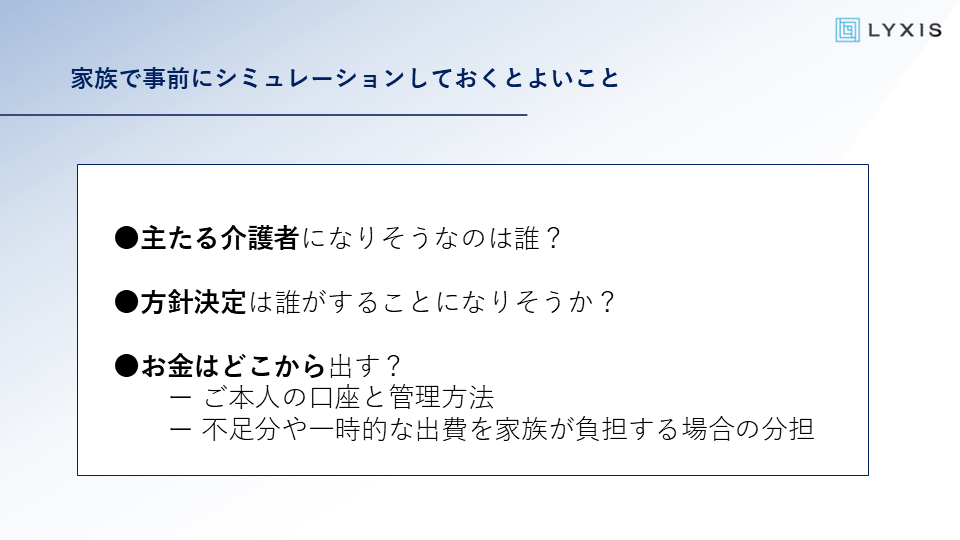

では、こうしたトラブルを防ぐためには何を準備すればよいのでしょうか。ポイントは3つに絞られます。

まずは「主たる介護者は誰か」を話し合うことです。実際に介護が必要になったとき、誰が日々のケアを担うのか。近居か同居かだけでなく、仕事や家庭の事情も考慮しながら現実的な役割分担を決めておくことが大切です。

次に「方針決定者は誰か」を明確にします。本人が意思を伝えられない状況になったとき、誰が代わりに判断するのか。たとえば、介護は長女が担い、方針決定は長男が行うといったように、役割を分ける家庭もあります。重要なのは、家族全員がその体制を理解しておくことです。

最後に「費用をどこから出すか」を確認します。原則は本人の資金でまかないますが、必要なときに動かせるよう、代理人カードや信託契約を整えておくと安心です。不足分を家族が負担する場合も、誰がどの範囲を負担するのか事前に合意しておくと後々の不満を防げます。

話しにくいことほど早めに

介護に関する話題は「縁起でもない」と避けられがちです。しかし、いざという時は突然やってきます。病気や事故などで本人が急に意思を伝えられなくなることも珍しくありません。その時に初めて話し合いを始めると、感情的になりやすく、冷静な判断が難しくなります。

逆に、元気なうちに家族で話しておけば、「あの時決めておいてよかった」と思える場面が必ずやってきます。話し合いは一度で終わらせず、状況の変化に合わせて何度か見直すのが理想です。

まとめ

介護は体力や時間だけでなく、家族の関係にも影響を与えます。

「主介護者」「意思決定者」「費用のルール」という3つの軸を明確にしておくことが、円滑な介護と家族関係を守る第一歩です。少し先を見据えた準備が、将来の安心につながります。