1分でわかる「介護費用」 いざという時、どれだけお金が必要?

「介護にいくらかかるのか、見当がつかない」「将来、家計が破綻しないか不安」——そう感じている人は少なくありません。実際、介護費用は、期間やサービス内容、要介護度によって大きく異なります。

ただ、全体像をあらかじめつかんでおくだけでも、心の余裕は生まれます。この記事では、費用の目安と備えのポイントを押さえ、ムダなく準備する方法をお伝えします。

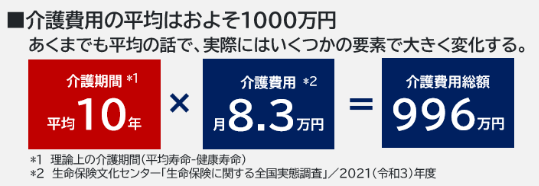

介護にかかるのは「約1000万円+生活費」

平均的な介護期間は10年とされ、月々の費用は約8.3万円。この金額を単純にかけ算すると、介護費用の総額はおよそ1000万円になります。これに加えて、住まいや食費などの生活費が別に必要です。

生活費については個人の年金や他の収入、支出事情が多様であるため、ここからは介護費用について焦点を当てて見ていきましょう。

何が費用を左右するのか?

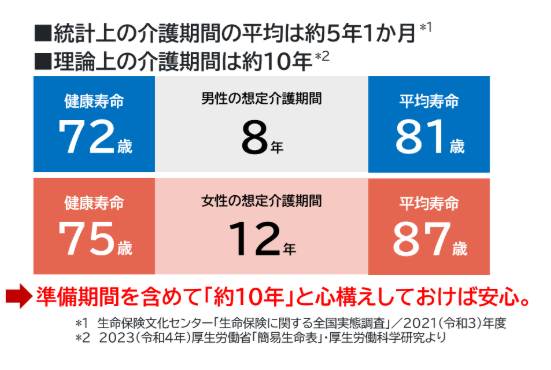

費用を大きく左右するのは、性別・疾患・要介護度です。女性の方が平均寿命が長いため、介護期間も長くなりがちです。

また、脳卒中や認知症のような慢性疾患では介護期間が延び、結果として費用も膨らみます。 一方、悪性新生物(がん)などでは、短期集中型の介護になることが多く、期間は短いものの、医療費が高額になるケースも。

これらはあくまで傾向ですが、事前に知っておくだけでも備えがしやすくなります。

コストを抑える「2つの介護方針」

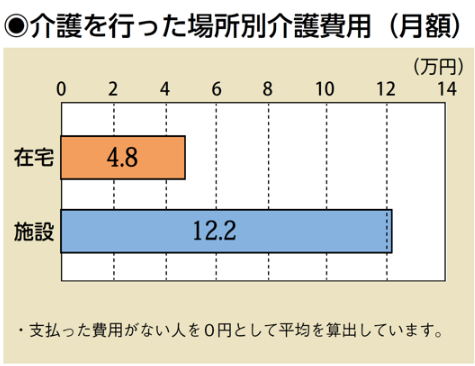

介護費用をコントロールするカギは、「在宅か施設か」「どこまでリスクを許容するか」の2点です。

まず介護の場所ですが、在宅での平均費用は月約4.8万円、施設では約12.2万円と大きく差があります。できるだけ在宅で、訪問介護やデイサービスを組み合わせる方法を選べば、初期段階での費用は抑えられます。

次にリスクの考え方です。「常に見守りが必要」だと感じるか、「1日3回の安否確認で十分」と思えるかによって、保険外サービスの利用有無が変わります。前者では月40万円を超えることもあり、後者なら5万円以内に収まる場合もあります。

支援制度を活用して負担を軽くする

介護費用が一定額を超えたときに助けてくれるのが「高額介護サービス費制度」です。自己負担の上限を超えた分が払い戻されるしくみで、収入に応じた基準が設けられています。

また、オムツ代も医療費控除の対象になることがあり、確定申告で税負担を軽減できます。自治体のホームページなどで条件を確認し、領収書の保管を忘れずに。

さらに、遠方に住む親御さんの介護では、航空会社の「介護帰省割」など民間の支援も活用できます。新幹線や特急電車もネット予約の早割を利用すれば、帰省コストを抑えられます。

介護費用を払えないとき、どうすれば?

もし年金や貯蓄だけでは費用が足りない場合、「生活困窮者自立支援制度」という行政の支援制度があります。親の介護費用を子どもが全額負担する義務は基本的にありません。 「親の老後=子どもが支えるべき」と思い詰めすぎず、困ったときは自治体の相談窓口に頼ってよいのです。

「お金の準備」は「見える化」から始める

介護費用をスムーズに管理するためには、親御さんの資産状況を「見える化」しておくことが重要です。以下の3つの準備をしておくと安心です。

1.通帳や印鑑、キャッシュカードの保管場所を確認しておくこと。

判断能力が落ちたときに、代理で支払いを進めるには欠かせません。

2.銀行の「代理人カード」を作成しておくこと。

代理人が口座から出金できるカードで、早めに準備しておくと手続きがスムーズです。

3.資産が大きい場合の法的手続き。

家族信託や成年後見制度、相続対策を検討することで、将来的に凍結リスクのある資産も円滑に管理できます。

おわりに

「介護はお金がかかる」と漠然と不安に感じていた方も、今回の記事で少し見通しが立てられたのではないでしょうか。完璧な準備はできなくても、「どれくらいかかるのか」「どこを工夫できるのか」を知っておくだけで、心の余裕が生まれます。

今日からできるのは、親御さんとの対話と、少しずつの情報収集。一歩ずつ、無理なく備えていきましょう。