1分でわかる「認知症の人との向き合い方」

認知症の方への対応について、『認知症の人の「かたくなな気持ち」が驚くほどすーっと穏やかになる接し方』著者の坂本孝輔氏にお話しいただきました。

(第9回『全国ビジネスケアラー会議』2023年9月15日レポートより)

認知症ケアの入り口にある不安

仕事と介護の両立が現実味を帯びてくると、多くの方が最初にぶつかる壁のひとつが「認知症」。症状や関わり方が分からず、家族関係がぎくしゃくしてしまうこともあります。しかし、関わり方や環境の工夫によって、お互いが前向きに過ごせる道は必ずあります。

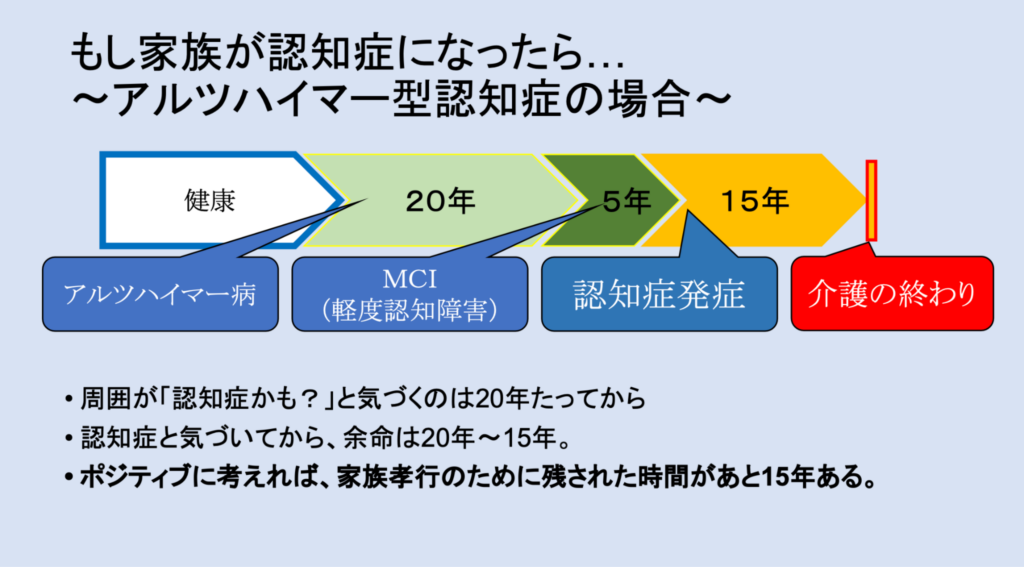

認知症にはいくつか種類がありますが、アルツハイマー型認知症の余命は15年から20年ほどと言われています。寿命がわかることは一見怖さや不安もありますが、ポジティブに考えれば、親孝行できる時間のタイムリミットがはっきりわかる病気ということになります。

「かたくなさ」が関係を壊す前に

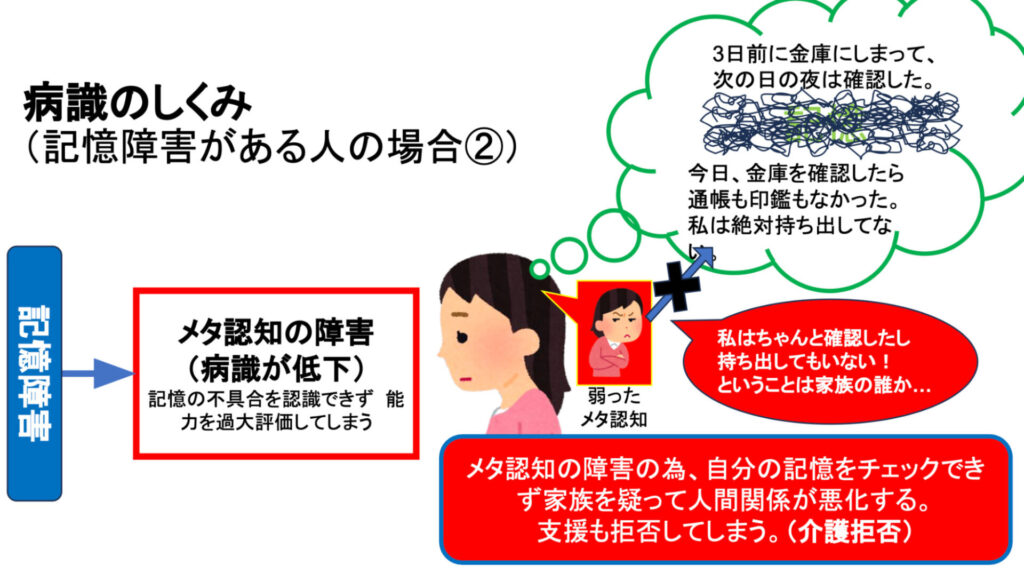

認知症の方は、「ありがとう」や「ごめんなさい」を言わない、言い訳や責任転嫁をするなど、素直に受け入れてくれないことがあります。坂本孝輔さんはこれを「かたくなさ」と呼びます。この態度は、家族の疲弊や関係悪化の引き金になりますが、その背景には「メタ認知」の衰えがあります。

メタ認知と病識の関係

メタ認知とは、自分の記憶や思考を客観的に把握する力のこと。これが衰えると病識(自分の症状を理解する力)が低下し、記憶の不具合を認められず家族を疑うこともあります。一方で、病識低下は「忘れる不安を感じずに済む」という面もあり、受け止め方次第で負担は軽くなります。

家族ができる関わり方

大切なのは、「やめてほしい」ではなく「なぜそうなるのか」を探る姿勢です。坂本さんが現場で実践しているのは、自己肯定感を高める関わり。たとえばデイサービスでは、利用者と一緒に料理を作り、達成感を共有します。また、他の利用者やスタッフの子どもをあやすなど、「役割」を持ってもらう機会を意識的に作ります。これらは「ヘルパーセラピー原則(誰かを助ける行為が自分を救う)」にも通じます。

環境づくりでお互いが楽になる

認知症ケアは、介護する側・される側の垣根を低くし、安心して過ごせる場所を作ることが重要です。固定的なプログラムよりも、その日の気持ちや体調に合わせた活動を優先すると、自然な笑顔が増えます。家族も一人で抱え込まず、専門職やサービスを上手に活用して「頑張りすぎない」ことが長続きの秘訣です。

まとめ

認知症の「かたくなさ」は、本人の性格だけでなく脳の変化によるもの。だからこそ、原因を理解し、本人が役割や達成感を持てる環境を整えることが大切です。家族も周囲も、お互いを助け合う関係を意識することで、介護はもっとやさしい時間になります。