年末年始に始める介護準備 職場での悩みと対策を産業ケアマネがずばっと解説(前半)

ログインすることで、

ご視聴いただけます。

はじめに

2024年12月20日、リクシスは、第23回『全国ビジネスケアラー会議』を開催いたしました。

これから高齢社会がより一層加速し、仕事と介護の両立が当たり前の時代がやってきます。本オンラインセミナーは、高齢化の流れが加速する日本社会において、現役世代として働きつつ、同時にご家族の介護にも携わっている「ビジネスケアラー」の方々とその予備軍となる皆様に向けたセミナーです。

今回のテーマは「職場の介護準備」。

いつ始まるかわからない介護。もし急に始まってしまったとしても、望まない介護離職を選択することなく働き続けることができる環境を、今から作っておくのは非常に大切なことです。

しかし、実際には何から初めて良いかわからないという方も多いでしょう。

今回は、株式会社hareruya(ハレルヤ)を沖縄市に設立し、介護保険外の事業として「病院付き添いサービス」や「仕事と介護の両立サポート」を行っている産業ケアマネの大城五月氏をお招きし、「年末年始に始める介護準備」「職場での悩みと対策」について解説いただきました。

この記事では、

- 産業ケアマネとは?

- 家族介護と仕事の両立をするための具体的な方法

- hareruyaのサービスについて

などのテーマでまとめています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

①年末年始に始める介護準備 職場での悩みと対策を産業ケアマネがずばっと解説(前半)

⇐このページのテーマ

②年末年始に始める介護準備 職場での悩みと対策を産業ケアマネがずばっと解説(後半)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

登壇者プロフィール

大城 五月(おおしろ・さつき)

株式会社hareruya 代表取締役

日本単独居宅介護支援事業所協会 産業ケアマネ1級

日本介護支援専門員協会 ワークサポートケアマネジャー

国家資格キャリアコンサルタント

1980年沖縄県浦添市生まれ。

24歳から介護の仕事に携わり、2016年、「人生晴れるや~関わる人の明日を晴れやかにする~」を理念に、沖縄市に株式会社hareruya(ハレルヤ)を設立。

介護保険外の事業として「病院付き添いサービス」や「仕事と介護の両立サポート」を行う。

2023年4月、産業ケアマネらによる全国初『仕事と介護両立サポート協同組合』設立。

産業ケアマネとは?

株式会社hareruya(ハレルヤ)では主な事業として下記の3つを行っております。

株式会社hareruya(ハレルヤ)では主な事業として下記の3つを行っております。

1.ケアマネジャー事業

2.病院付き添いサービス(保険外サービス)

3.仕事と介護の両立サポート

その中で産業ケアマネとしての事業もありますが、産業ケアマネが何かわからないという方もいらっしゃると思うので、そちらのご説明から始めていきます。

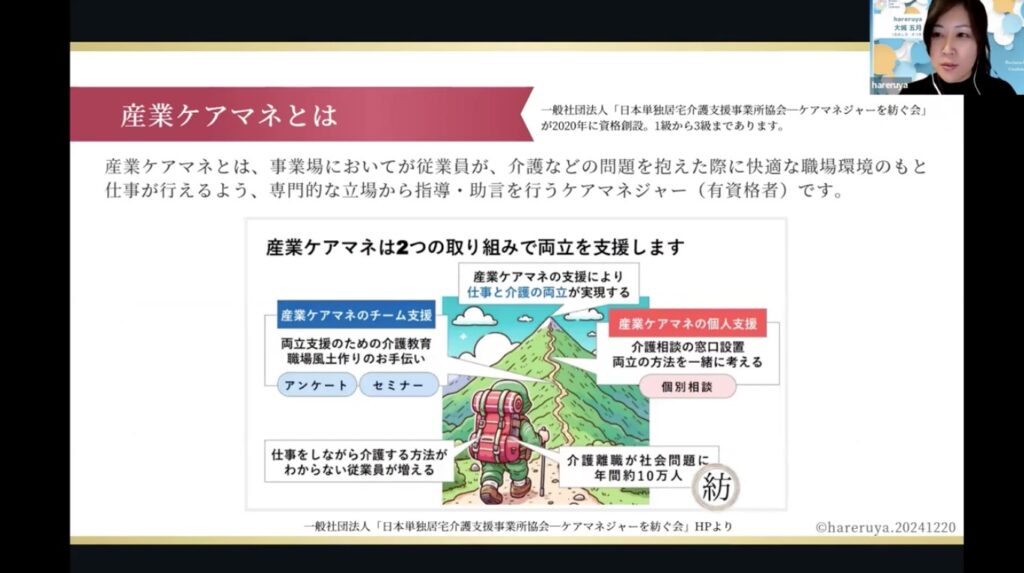

産業ケアマネとは、事業場、会社において従業員が介護などの問題を抱えた際に、快適な職場環境のもと仕事が行えるよう、専門的な立場から指導・助言を行うケアマネジャー(有資格者)です。

2020年に一般社団法人「日本単独居宅介護支援事業所協会−ケアマネジャーを紡ぐ会」が資格を創設し、1級から3級まであります。

従業員さんと直接お話をして個別相談などを行う「個人支援」と、企業と関わってセミナーやアンケート調査などを行う「チーム支援」の2つの取り組みで支援をしていくのが、産業ケアマネの役割です。

産業ケアマネが必要になった背景

産業ケアマネが必要になった背景についてもご説明いたします。

1つ目として、少子高齢化が進んでいるということです。

65歳以上の高齢者人口は全体の約29%(2023年現在)を占めています。高齢者が増える一方で、介護を担う働き手は減少しているので、家族への負担が増加していくことになります。

2つ目としては、1つ目の背景に関連して、介護離職が深刻化していくということです。

働き盛りの40〜50代の親御さんが70〜80代に差し掛かり、要介護認定を受ける可能性が高まってきます。そこで介護に直面すると、ご自身のキャリア形成期にも重なり、仕事にも大きな影響が出てしまうこともあるでしょう。

これは個人としての問題というだけではなく、企業にとっても重要な問題になっていますので、どうにかしていかなければなりません。

3つ目として、1つ目・2つ目の背景をベースに、仕事と介護の両立支援が企業に求められているということです。

実際に企業とお話をすると、従業員のことをサポートしたいけれど、専門的なことがわからない、どういったことをすればいいのかわからない、従業員にこういうことを聞いていいのかわからないという声が多くあがります。

そういった時に産業ケアマネが関わることによって、介護離職の防止や働きやすい環境づくりに向けての具体的な行動が起こせるようになっていきます。

介護離職は、精神面・肉体面・経済面のすべてにおいて負担が増すということがわかっているのです。

従業員が介護離職をして苦しい思いをしないよう、企業は仕事が続けられるように、産業ケアマネと一緒に取り組んでいきましょうとお伝えしています。

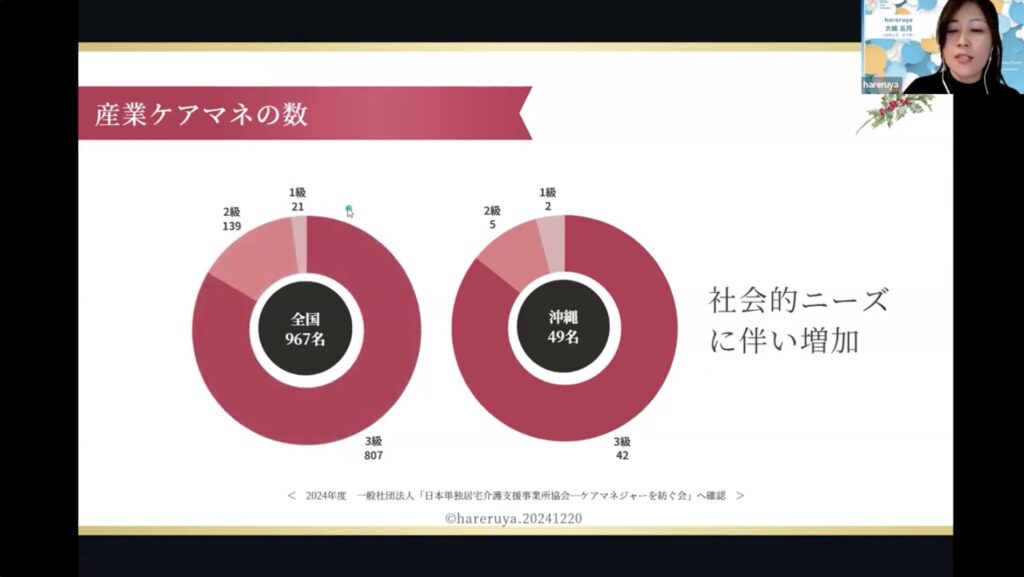

産業ケアマネの数は社会的ニーズに伴い増加している

産業ケアマネは社会的ニーズに伴って増加しています。

産業ケアマネは社会的ニーズに伴って増加しています。

1〜3級までありますが、企業と契約している産業ケアマネの多くは1級を取得しています。hareruyaの所在地沖縄でも同じように増加傾向にあります。

ケアマネージャーと産業ケアマネの違いは?

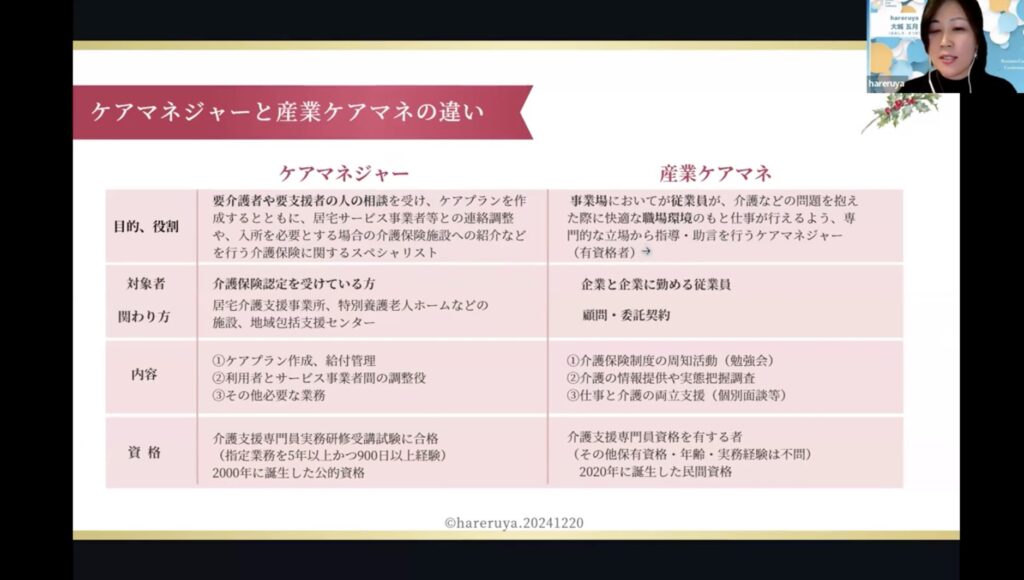

産業ケアマネと通常のケアマネジャーの違いは何でしょうか?

産業ケアマネと通常のケアマネジャーの違いは何でしょうか?

ケアマネジャーは、要介護者やその介護をしている方の困りごとを聞いて、要介護者が望む自立した生活をサポートするためのサービスの案内や事業所との連絡などを行う、介護保険に関するスペシャリストと言えます。

対して産業ケアマネは、介護が必要な方に直接支援するということではなく、実際にお仕事をしながら家族介護を行っている方に向けて、仕事と介護が両立できるように企業側から関わっていく存在です。

企業と契約をしている関係なので、どの企業にも産業ケアマネがいるわけではありません。産業医をイメージしていただくとわかりやすいかと思います。

沖縄での活動

沖縄では、全国で初めて、産業ケアマネの仲間が集まって組合での活動を始めました。

沖縄では、全国で初めて、産業ケアマネの仲間が集まって組合での活動を始めました。

組合で企業のご依頼を受け、メンバーで割り振りをして実際に関わっていくというのが組合の活動になっています。

産業ケアマネが提供する主な内容

産業ケアマネが提供するのは、主に下記の3つです。

・個別相談

介護の形は人それぞれで、まったく同じというものがありません。どのように解決したかの事例は誰かのヒントにはなるかもしれませんが、まったく同じように解決するということは難しいです。

インターネットには情報が溢れていますが、その情報が確実に自分の家族でも有効かどうかというのは、聞いてみないとわかりません。

なので、実際にお話を聞いて、個別にご相談を受けながら、仕事が続けられるようにサポートすることが大切になります。

・介護に関する勉強会

40歳になると介護保険料をお支払いしていると思いますが、介護保険が何かということを知らない方が多くいらっしゃいます。

介護保険の制度を利用するにはどうすればいいのか、どういう方が対象になっているのかということを事前に知っていた方が、今後介護保険を利用する際スムーズにご利用いただけると思い、勉強会を開催しています。

企業の方でも、介護保険を払う年齢(40歳)になるタイミングで、介護に関しても周知していく、企業の窓口についても伝えていくという取り組みが始まっています。

・両立支援に関わる助言

介護保険にはどういうサービスがあるのかというお話をしたり、制度ではない保険外のサービスの情報提供をしたりすることで、両立支援への助言を行っております。

企業が取り組む内容

産業ケアマネがいる・いないに関わらず、企業でも下記のような取り組みが行われていきます。

・窓口の周知

・意向の確認

・勉強会などの情報周知

・両立支援体制の構築

産業ケアマネがいる場合には、上記のことを協力して進めています。

家族介護と仕事を両立する方法

家族介護と仕事を両立するために必要な考え方として、実際にお伝えしている内容をご紹介させていただきます。

家族介護と仕事を両立するために必要な考え方として、実際にお伝えしている内容をご紹介させていただきます。

制度・サービス・社会資源を活用する

制度というのは介護保険のことです。介護保険の中身を知らないと実際に活用するということが難しいので、まずは勉強会をしながらどういった制度なのかを知るということが大切です。

また、その他のサービスとして、どういったものがあるかを知る事も大切です。今は非常に便利なサービスがたくさんあります。

見守りカメラなど聞いたことがあるかと思いますが、遠距離に親御さんが住んでいらっしゃっても、まるで隣の部屋にいるようにカメラを通じて様子が見れるものもあります。

実際に、デイサービスの方と親御さんの会話を聞いてほっとしたという事例もありますので、遠距離で心配されている方も検討してみると良いかもしれません。

まずはサービスや機器があるということを知ることが必要です。

介護のチームを作る

現状は、介護を始められて半年以内で、半数の方が介護離職してしまいます。

「助けて」という声をあげることができれば、助けてくれる人がいるかもしれない。しかし、介護が始まった時、誰に相談すればいいのか、どこで声をあげればいいのかわからないという方がとても多いようです。そして、結局は自分でやってしまおうと考えてしまうのです。

まずは「1人で抱え込まない」ということが大切です。介護のチームを組んでプロジェクトとして進めるという気持ちで、プロの方々に入っていただきながら分担をしてやっていきましょう。

自分の時間を確保する

3つの中で最も大切と言っても良いことです。

介護に直面すると「ここで親孝行しよう」と思う方が非常に多いのですが、介護を直接行うことが親孝行かどうかはわかりません。

介護をしている中で言葉がきつくなってしまったり、触れる手が少し強くなってしまったりすると、それはお互いにとって良くないということもあります。

それよりも、自分の時間をしっかり確保して、優しく声をかける、優しくケアするということが何倍も良いということもありますので、まずは自分自身を満たしていきましょう。

40〜50代は会社の中核を担う大切な存在です。まずはご自身のキャリアを中断することがないように、ということでいつもお話をしています。

病院付き添いサービスとは

hareruyaでは病院付き添いサービスを提供しています。

hareruyaでは病院付き添いサービスを提供しています。

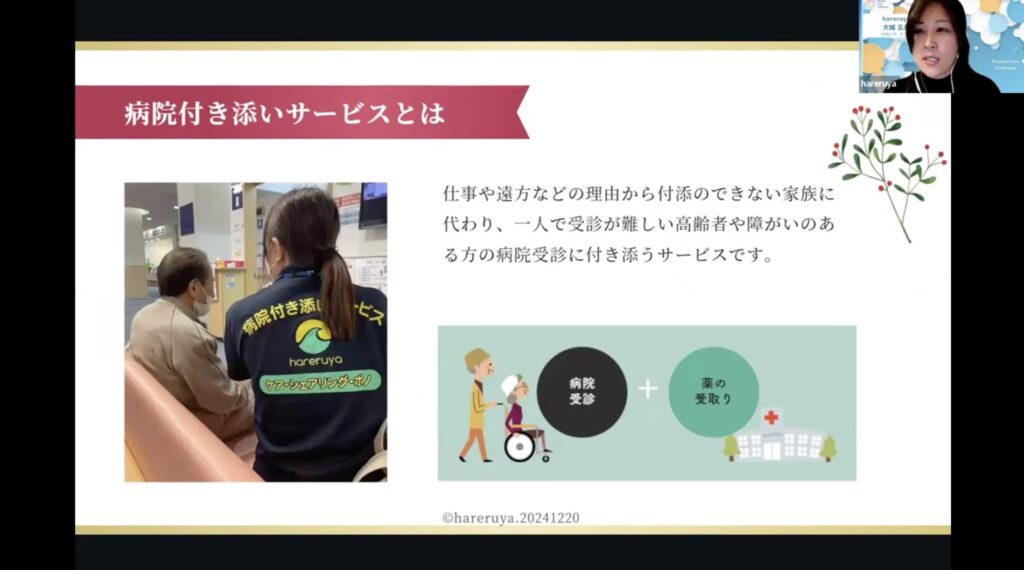

仕事や遠方などの理由から、付き添いのできない家族に代わって、1人で受診が難しい高齢者や障がいのある方の病院受診に付き添うサービスです。

ご家族にも事情があるということで、仕事と介護を両立するためのサポートとして提供することになりました。

自宅や施設などご指定の場所にお迎えに伺い、タクシーなどに同乗して病院まで付き添います。問診を聴き取り、診察室に同席し医師に補足をしたり、お会計のサポートや薬を受け取るためのサポートをします。

付き添いの内容は全て報告書にまとめていて、ケアマネジャーやご家族に共有しています。実際にその場にいなくても内容を把握することができると好評をいただいています。

病院付き添いサービス利用のべ人数の推移

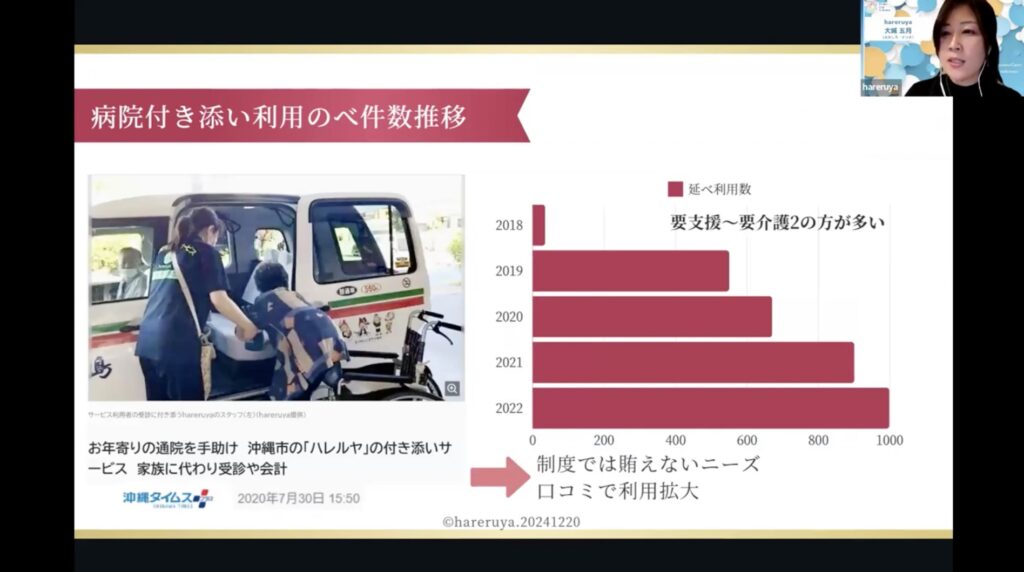

2018年にこのサービスを始めたのですが、当時は介護保険外のサービスは、あまりありませんでした。必要性があるのか、サービスとして継続できるのか、ということを聞かれることも多かったのですが、口コミで広まって現在では年間1000件はご利用いただいています。

2018年にこのサービスを始めたのですが、当時は介護保険外のサービスは、あまりありませんでした。必要性があるのか、サービスとして継続できるのか、ということを聞かれることも多かったのですが、口コミで広まって現在では年間1000件はご利用いただいています。

ご自身で歩いて病院には行けるけれど、医師にうまく伝えることができない、医師からの伝言を家族にうまく伝えられない、または薬の理解があまりできないなど、ちょっとしたサポートが必要な方がたくさんいらっしゃることがわかりました。

病院付き添いサービスを通じて見えてきた現代の家族の状況

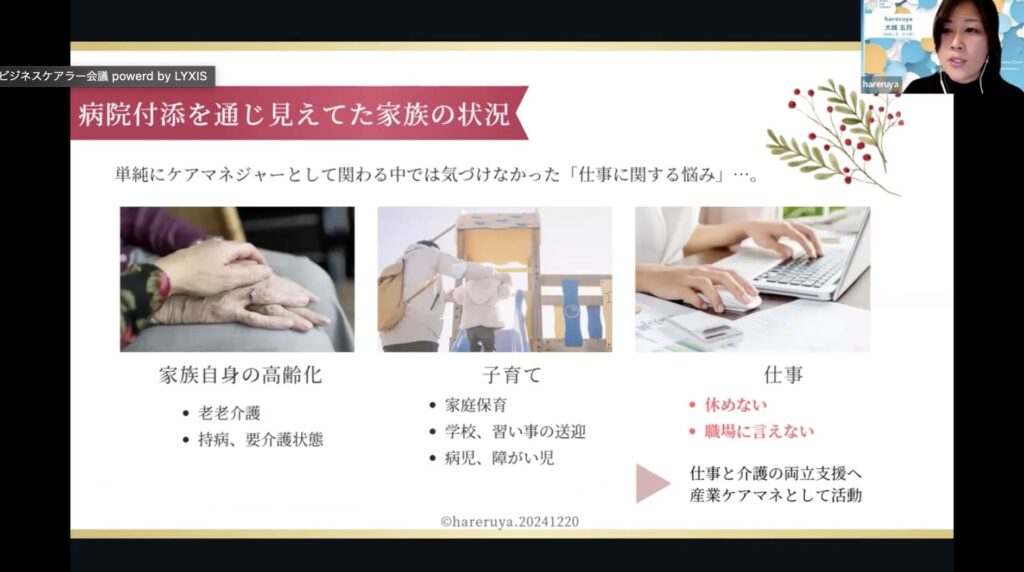

ケアマネジャーとして高齢者やそのご家族に関わることはありましたが、病院付き添いサービスを始めたことで見えてきたご家族の状況があります。

ケアマネジャーとして高齢者やそのご家族に関わることはありましたが、病院付き添いサービスを始めたことで見えてきたご家族の状況があります。

それは、家族自身の高齢化や、子育てと並行している方が多いということ。

そして職場に休みたいと言えない、休めない、というお悩みを持っている方が非常に多いということです。

実際に利用してくださった方に、このように言われたことがあります。

「自分が今日1日働いた分のお金は、このサービスを利用することで消えてしまうけれど、それでもこのサービスを利用して良かった」

それはなぜかというと、職場を休むことは申し訳ない、でも働き続けたいという気持ちがあるからだそうです。

このサービスを利用することで、仕事を休むことなく働けて、その分親御さんにも優しくできる、付き添えなかった時間のことは報告書でわかるし優しく接していただいてるのがわかってありがたいとの言葉をいただくことができました。

また、そういったニーズがあるんだということを、改めて実感することもできました。