トイレに関する悩みが出てきたら? 負担軽減のポイントと具体策を徹底解説!

トイレにまつわる問題は、介護負担に大きく直結しているうえ、ご本人の尊厳にも関わるため、想像するのを躊躇される方もいらっしゃるかもしれません。

ただ、ちょっとした環境の工夫で負担が軽減することも多いので、難しく考えすぎず、いざという時に活用できそうなものを知っておきましょう。

この記事で分かること

- トイレに関する介護がいつどのように始まるのか

- トイレに関する介護はどのように大変なのか

- トイレに関する介護の負担を軽減するにはどのような方法があるのか

トイレに関する介護が始まるタイミング

トイレに関する介護は、いつ始まることが多いのでしょうか。

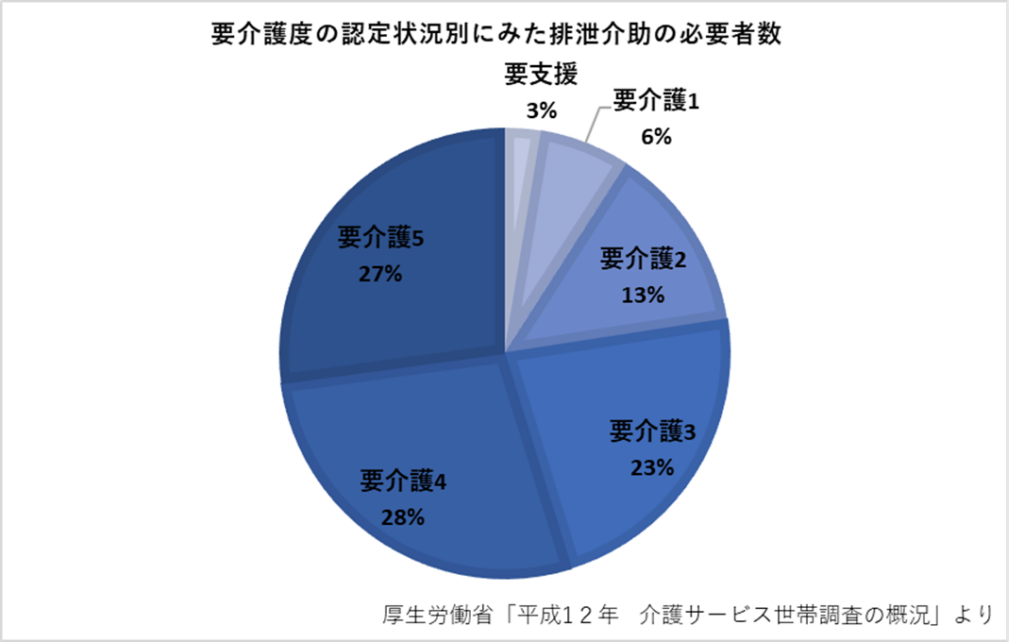

厚生労働省の調査結果によると、「要支援」ではトイレの介助が必要なケースは少なく、「要介護1」「要介護2」になるにしたがって増加し、「要介護3」にはさらにその割合が増えます。

したがって、「要介護」状態になったときから、トイレの介助が徐々に始まる心構えが必要だと言えるでしょう。

ここで注目しておきたいのは、「トイレに関する介護は片付けの手間も含まれる」ということです。

トイレの介護と言うと、「トイレのタイミングを逃すので定期的に声をかける」「トイレに付き添い、ペーパーを手渡す」「衣類の着脱を手伝う」など、トイレを済ますための介助をする場面を想像する方が多いと思います。

しかし、「片付けの手間」も介助に含まれており、実際に要介護認定の調査時に考慮される項目となっています。たとえば、「汚れた衣類が置きっぱなしになっており、毎回家族が片付けている」「1日に何度もトイレ掃除をしている」「毎回尿器の中身を破棄している」などです。

直接の介助がなかったとしても、「トイレのことで手間や頻度が増えてきたな」と感じたら、すぐに担当ケアマネジャーに相談するようにしましょう。

トイレに関する介護では何が大変なのか

排泄の失敗があると、どんな負担が増えるでしょうか。

着替えや清潔維持にかかわる身体的負担

まずは、直接の介助です。たとえば、汚れを落とし、清潔を保つために、ご本人の着替えやシャワーが必要になると、身体的負担が増大します。

片付けや洗濯などの環境整備の負担

次に、環境整備の面でも、介護の手間が一気に増えます。汚れた物の後片付けや洗濯には、相当な労力がかかります。

ご本人の気持ちをフォローする精神的負担

最後に、精神面です。ご本人の気持ちへのフォローをしながらの介助や片付けが必要なため、精神的に疲れてしまうことも多々あるでしょう。

「排泄の介護が大変になってきたから、施設への入居を検討し始めた」というご家族も少なくありません。それだけ、トイレに関する介護は、介護負担に大きく直結しているのです。

トイレに関する介護の負担を軽減するポイント

トイレにまつわる問題の対策のポイントは、「トイレに行く負担」と「後片付けの負担」の両方を軽減することです。以下で、その具体策をひとつずつ見ていきましょう。

トイレに行く負担の軽減

一番理想的なのは、「間に合うようにトイレに行くこと」です。ですので、介護施設では、その方の排泄リズムを把握し、適時、お手洗いに行けるようにお声かけします。しかし、ご家庭でそこまで管理するのは困難です。

そこで、なるべく簡単にトイレを済ますことができるよう、以下のような道具の活用を考えてみましょう。

- ポータブルトイレ

まず考えて欲しいのは「ポータブルトイレ」の利用です。夜間は、ベッドの横に置いておくことで、お手洗いまで足を運ばなくても数歩でトイレを済ますことができます。尿意を感じても間に合わない方には特におすすめです。

ポータブルトイレの中には取り外し可能なバケツがはめ込まれており、後処理がしやすい構造になっています。タイプとしては、外観が配慮され椅子に模したものから、省スペースの簡易なものまで様々です。

介護保険で購入が可能なため、設置場所のスペースや持ち運びの有無、使う方の身体能力に応じて、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員と一緒に選定してください。

臭いが気になる場合は、ポータブルトイレ用の消臭液も販売されているので、活用すると良いでしょう。

- 尿器

特に男性の場合は「尿器」の利用も便利です。布団で就寝している場合にも、立ち上がらずに用が足せます。溜まった尿は自宅のトイレに流すだけなので、後処理も簡単です。ポータブルトイレと同様に、介護保険で購入が可能です。

- 介護用オムツ

尿意がない、または、尿意を感じて起きても間に合わなかったり、転倒が心配だという場合には、オムツの利用も視野に入れてみましょう。介護用オムツは、ドラッグストアやオンラインショッピングサイトなどで購入できます。自治体によっては助成金が出たり、医療費控除の対象になったりすることがあるため、購入した際の領収書は残しておきましょう。

介護用オムツの種類は、「パンツタイプ」「テープ止めタイプ」「昼用/夜用パッド」など、吸収量やメーカーによって多岐に渡ります。夜間の尿量が多いときは、夜用パッドを併用することで解決する場合が多いです。しっかりギャザー(オムツの太もも部分にあるヒダ)を立てるなど、使い方の工夫で漏れが減るケースもあります。

なお、今のオムツは通気性に優れているので、すぐに「床ずれ」ができるということはありませんが、かぶれや痒みがあれば皮膚科や医師・看護師に相談するようにしてください。

後片付けの負担軽減

漏れがないように気を付けていても、汚れてしまうことはあるものです。

簡単に後処理をする方法も考えおくことで、気持ちを軽くすることができます。

- 防水シーツ

洗濯可能な防水シーツを敷いておくと、万が一汚れてしまった場合でも、ソファーや布団・マットレスまで干す必要がありません。防水シーツには様々な大きさのものが展開しているため、汚れやすい場所やベッドの幅を考慮して選びましょう。掛け布団用の防水カバーもあります。なお、乾きにくいため、洗い替え用があると便利です。

- 使い捨ての防水シーツ

使い捨ての防水シーツもあります。普通の防水シーツに比べるとややヨレやすいですが、吸収力の高いものもあり、布団やシーツを洗濯する必要がなくなるため、後片付けは断然楽になります。

- オムツ用消臭袋

臭いはストレスの一因となります。オムツの臭いに関しては、臭いを通さないオムツ用のポリ袋が販売されています。袋口をしっかり結んで密封すれば、夏場でも臭いが気にならずに済みます。

実際の事例と対処法

以下では、実際のトイレに関する介護の相談事例とその対処法を紹介します。

~相談事例~

近隣に、高齢の父母が住んでいます。現在は、要介護1で認知症の父を母が介護している状況です。

最近、父のトイレの失敗が増えてきたようです。特に、夜間の尿漏れがあり、翌朝の着替えや洗濯が大変そうです。母は腰痛持ちなので、布団のような大きな物を週に何度も干すのは負担だろうと思います。

何か良い案はあるでしょうか。(40代女性、パート)

~対処法~

ポイントは、「トイレに行く負担の軽減」と「後片付けの負担の軽減」の両面からアプローチすることです。

まずは「トイレに行く負担の軽減」を考えてみましょう。

夜間、お手洗いに起きるけれど失敗する場合には、起き上がってトイレに行くまでに時間がかかっているのかもしれません。ポータブルトイレや尿器を活用すると、手軽にお手洗いを済ますことができる可能性があります。立ち上がりの動作がスムーズにいかない場合、手すりのレンタルを検討するのも良いでしょう。

一方で、熟睡していて起きられず尿漏れが起きている場合には、介護用オムツの利用を検討してみてください。それでも漏れてしまう場合は、尿量が多いと考えられるため、「夜用」の吸収力の高いパッドの併用が効果的です。

次に、「後片付けの負担の軽減」を考えます。

布団が濡れてしまうことがある場合には、防水シーツを利用することをおすすめします。シーツの洗濯や布団を干す手間を減らすことができると、負担感が和らぐでしょう。

まとめ

トイレに関する悩みは、介護生活の負担に大きく直結します。

要介護3程度からトイレに関する悩みは増えますが、介護を受ける側もする側も、無理のないような対処法を考えることが肝要です。

トイレの問題に関連する『手間』も介護負担となりますので、負担軽減のためには「トイレに行く負担」と「後片付けの負担」の両面からアプローチすることがポイントです。

ポータブルトイレなどの福祉用具や、介護用オムツ、防水シーツなどの道具をうまく活用してください。少し環境を整えるだけでも、負担感を和らげることができます。

福祉用具やオムツを利用するのに抵抗を感じるという方もいらっしゃるかもしれません。たしかに、「自力でトイレに行く」という考え方も大切ですが、労力を費やすのならば、もっと楽しいと思うことにパワーを注ぐのも良いですよ。

ぜひ便利な道具を頼って、快適な毎日を過ごしていただければと思います。

この記事を書いた人

岩瀬 良子(いわせ・りょうこ)

岩瀬 良子(いわせ・りょうこ)

介護支援専門員(ケアマネジャー)/介護福祉士

京都大学卒業。病院・施設・在宅など多様な現場に従事し、英国ホスピス視察などを経て「地域ケア」と「納得のいく看取り」を探求・実践する。

現在はその知見を活かし、「仕事と介護の両立」に関する個別相談やQ&A対応、専門記事の編集を担当。現場のリアリティと専門知識に基づいた、正確で温かみのある情報発信を行っている。

【執筆協力】中央法規出版『生活援助従事者研修 公式テキスト』