遠距離介護は、突然やってくる──湊貞行さんが語る「仕事を辞めずに続けた8年間」

わかっちゃいるけど、できないよね。仕事も家庭も手一杯な中で、親のことまで考える余裕なんてない。多くの人がそう感じているうちは、介護はまだ「自分の話」ではありません。けれど、ある日突然、その距離は一気に縮まります。

医療・介護分野で働いていた湊貞行さん(当時40代)も、その一人でした。東京で妻と娘と暮らす日常のなか、長崎で一人暮らしをしていた母親から、一本の電話が入ります。「骨折したけん、助けてくれんね」。この電話が、8年間に及ぶ遠距離介護の始まりでした。

「何かおかしい」──違和感から始まった初動

電話口の母の様子に、湊さんは強い違和感を覚えたといいます。骨折と言いながら痛がる様子がない。会話もどこか噛み合わない。すぐに妹へ連絡を取り、妹が先に九州へ向かい、湊さん自身も仕事を調整して翌日には長崎に入りました。

実家のドアを開けた瞬間、現実を突きつけられます。異臭、床に散乱したゴミ、ベタつく室内。足の踏み場もない部屋で、母は何事もなかったかのように冷蔵庫から食べ物を手づかみで口に運んでいました。「骨折」は事実ではありませんでしたが、生活が破綻していることは一目で分かる状態でした。

感情よりも先にやったことは「証拠を残す」こと

(※湊さんより、当時の画像を提供いただきました。)

多くの人がこの場面で、片づけなければ、説得しなければ、自分が何とかしなければと動いてしまいます。けれど湊さんが最初に取った行動は、「状況を写真に収める」ことでした。

「母の状況も、こちらの事情も、地域の人は何も知らない。説明するためには、客観的な証拠が必要だと思いました」。スマートフォンで部屋の様子を撮影し、健康保険証やお薬手帳を揃え、地域包括支援センターへ向かいます。

介護は、認定を待たずに動かせる

介護サービスは、要介護認定が下りるまで通常1か月ほどかかります。しかし緊急性が高い場合、暫定ケアプランを組むことで、認定前でもサービスを始められることがあります。

湊さんは写真を見せながら、こう伝えました。「母には緊急で介護が必要です。東京と九州を簡単に行き来できる状況ではありません」。地域包括支援センターもその緊急性を理解し、申請から数日後には訪問介護がスタートしました。

結果的に、母親はアルツハイマー型認知症と診断されます。後から主治医に聞くと、半年前から異変は感じていたものの、母は「子どもに迷惑をかけたくない」と連絡先を伝えていなかったそうです。

「介護は、ある日突然始まったように見えて、実は静かに進んでいたんだと思いました」。湊さんはそう振り返ります。

「呼ぶか、帰るか」ではなく「続けられるかどうか」

遠距離介護が始まると、多くの人が二択で考えてしまいます。親を呼ぶか、自分が帰るか。同居か、施設か。湊さんも、東京と長崎を毎月のように往復しながら、半年間考え続けました。

そして出した結論は、「仕事を辞めず、引っ越しもせず、現況を極力維持したまま、遠距離で在宅介護を続ける」という選択でした。

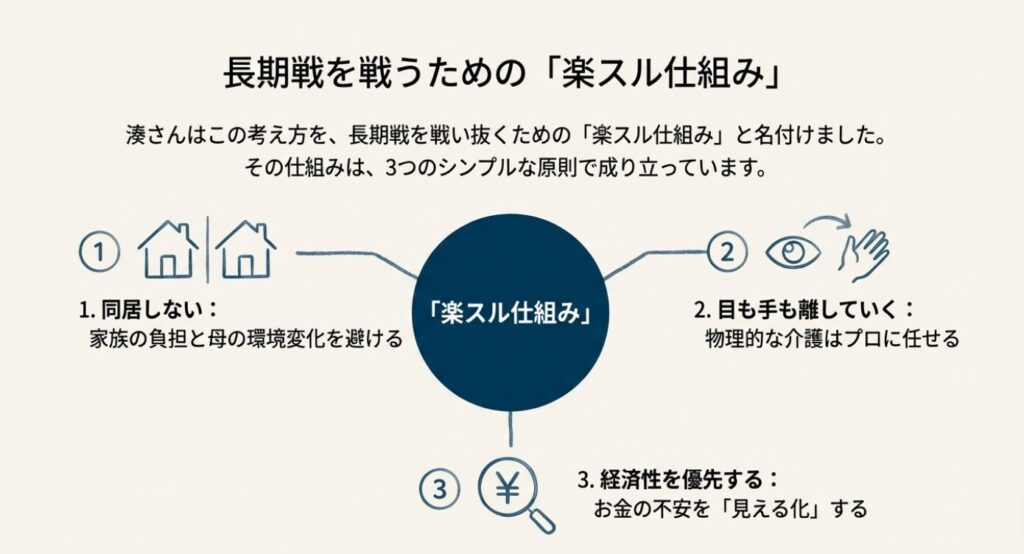

湊さんは、この考え方を「楽スル仕組み」と呼んでいます。楽をするためではなく、長期的に続けるための仕組みです。

楽スル仕組み① 同居しない

一つ目は、同居しないこと。妹や妻に負担を押し付けないこと、そして母の生活環境を大きく変えないことを優先しました。認知症の進行に影響するといわれるリロケーションダメージを避ける意味もありました。

結果として、経済的にも現実的な選択だったといいます。

楽スル仕組み② 目も手も離していく

二つ目は、「目も手も離していく」こと。口は出さない。物理的な介護はプロに任せる。その一方で、親子だからこそ気にかけ続ける姿勢は手放さない。

介護は長期戦になると想定し、最初から無理をしない。その割り切りが、結果的に家族関係を壊さずに済んだと湊さんは話します。

楽スル仕組み③ 経済性を優先する

三つ目は、経済性を優先すること。ケチになるのではありません。金額ベースでサービス内容を把握し、常に次の選択肢を考えておくことです。

「介護の不安は、突き詰めるとお金の不安です。見えないから不安になる」。そう感じた湊さんは、ケアマネジャーさんに対しても、単位数ではなく金額ベースで説明してほしいと伝えました。介護保険サービスや各種制度を活用し、費用が見えるようになることで、精神的な余裕も生まれてきたといいます。

それでも、迷いは消えない

8年間の遠距離介護の末、母親は介護療養型医療施設に入り、2022年に旅立ちました。今でも、「他にもっと良い選択肢はなかったのか」と考えることはあるといいます。

「この選択で、母は幸せだったのか。それは分かりません」。そう前置きしたうえで、湊さんは続けます。「ただ、母も含めて、家族みんなが不幸ではなかった選択だったと信じています」。

「自分にできることを、できるだけ」

最後に残った言葉は、とてもシンプルでした。

「結局、自分にできることを、できるだけやるしかなかった。それ以外の正解はなかったと思っています」

介護は、誰か一人が背負うものではありません。続けられる形をつくること。それ自体が、家族にとっての大切な選択です。

このロングストーリーは、これから突然の介護に直面するかもしれない人にとって、「こういう考え方もある」と肩の力を少し抜いてくれる、ひとつの実例になれば幸いです。

この記事を書いた人

室津 瞳(むろつ・ひとみ)

室津 瞳(むろつ・ひとみ)

NPO法人こだまの集い代表理事 / 株式会社チェンジウェーブグループ シニアプロフェッショナル / ダブルケアスペシャリスト / 杏林大学保健学部 老年実習指導教員

介護職・看護師として病院・福祉施設での実務経験を経て、令和元年に「NPO法人こだまの集い」を設立。自身の育児・介護・仕事が重なった約8年間のダブルケア経験をもとに、現場の声を社会に届けながら、働きながらケアと向き合える仕組みづくりを進めている。

【編著書】『育児と介護のダブルケア ― 事例からひもとく連携・支援の実際』(中央法規出版)【監修】『1000人の「そこが知りたい!」を集めました 共倒れしない介護』(オレンジページ)【共著】できるケアマネジャーになるために知っておきたい75のこと(メディカル・ケア・サービス)