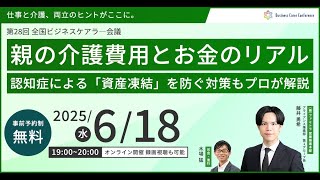

親の介護費用とお金のリアル ~認知症による「資産凍結」を防ぐ対策をプロが解説~(前半)

ログインすることで、

ご視聴いただけます。

はじめに

2025年6月18日、リクシスは、第28回『全国ビジネスケアラー会議』を開催いたしました。

これから高齢社会がより一層加速し、仕事と介護の両立が当たり前の時代がやってきます。本オンラインセミナーは、高齢化の流れが加速する日本社会において、現役世代として働きつつ、同時にご家族の介護にも携わっている「ビジネスケアラー」の方々とその予備軍となる皆様に向けたセミナーです。

今回のテーマは「親の介護費用」。

親の介護にかかる費用について、何となく不安に思っているビジネスケアラーの方、ビジネスケアラー予備軍の方、多いのではないでしょうか? 親の介護は突然始まってしまうことが多いので、あらかじめ準備をしておくことが大切です。実際にどれくらいかかるのか、相場を知っておくだけでも心構えになります。

特に認知症の場合、資産凍結のリスクもあるので注意が必要です。今回は、生活を豊かにするためのさまざまなソリューションや家族信託などの情報提供を行っている株式会社ファミトラ 営業推進本部 アライアンス推進部第1グループ長の藤井勇希氏をお招きし、親の介護にかかる費用の相場、認知症による資産凍結のリスクとその予防方法について、解説いただきました。

この記事では、

- 認知症は突然発症する

- 親が認知症になった時のリスクは資産凍結

などのテーマでまとめています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

①親の介護費用とお金のリアル ~認知症による「資産凍結」を防ぐ対策をプロが解説~(前半)⇐このページのテーマ

②親の介護費用とお金のリアル ~認知症による「資産凍結」を防ぐ対策をプロが解説~(後半)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

登壇者プロフィール

藤井 勇希(ふじい・ゆうき)氏

株式会社ファミトラ 営業推進本部 アライアンス推進部 第1グループ長

大学を卒業後、大手損害保険会社に4年半勤務。エンタープライズを顧客に持ち、リスクマネジメントにおける損害保険の提案や顧客の新サービス構築のための保険活用の提案を実施。

ファミトラの「家族信託を、あたりまえに」というビジョンに共感し、より良い介護・より良い相続が出来る社会を実現するべく2023年12月にファミトラに参画。福岡市との共同PJセミナーやプライム市場上場企業とのタイアップセミナーなど、多数のセミナーで講演経験を持つ。

認知症は身近な病気

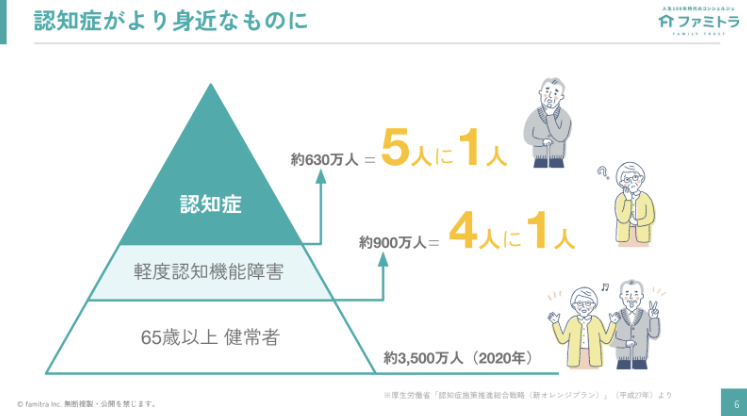

現在、65歳以上の5人に1人が認知症になると言われています。認知症の一歩手前のような状態である軽度認知機能障害を含めると、4人に1人という割合です。

例えば、40代のご夫婦のどちらもご両親が健在の場合、65歳以上の男女が4名いることが想定されますので、その夫婦のご両親のどなたか1人は認知症、または軽度認知機能障害であってもおかしくないということになります。

認知症の発症は突然

認知症の発症は突然に起こるということもあります。

介護施設に入所したり、入院をしたりすることで、外部とのコミュニケーション量が低下して、突然に発症することもあります。あるいは、転倒などでの骨折や寝たきりになることで、活動量が低下して認知機能が落ちてしまうこともあります。

今年の夏のように暑い日が続くと、熱中症になる方も多いですが、高齢者の場合は熱中症でさえ、重症化するリスクがあるため、入院を勧められる場合があります。そうなると、やはり活動量やコミュニケーション量が落ちてしまうので、認知症を突然に発症するリスクが高まるのです。

親の認知症に最初に気づくのは金融機関?

そのような認知症ですが、その発症に最初に気づくのはお子様とは限りません。

意外かもしれないのですが、金融機関が最初に気づくということもあるのです。

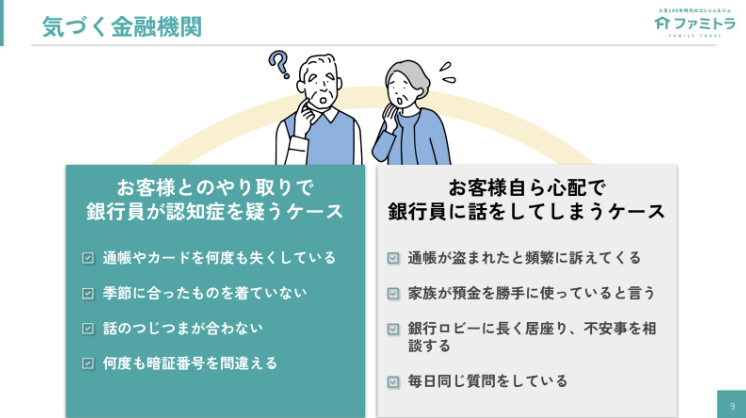

金融機関、特に銀行員が気づくようなケースとしては、通帳やカードを何度もなくしている、季節に合った服装をしなくなった、話のつじつまが合わない、何度も暗証番号を間違えるなどが考えられます。

逆に、お客様が自ら心配で銀行員に話をしてしまうケースもあります。通帳が盗まれた、家族が預金を勝手に使っているなどという話を頻繁にしていたり、銀行ロビーに長く居座り、不安事を相談したり、毎日同じ質問をしてくる場合などは、そのケースにあたります。

一方、親子関係においては、もし親御さん側が自身に不安を感じていたとしても、お子様に心配をかけたくなくて、その不安を隠してしまうこともあるでしょう。

また、お子様は親御さんに認知症になってほしくないという気持ちから、「自分の親は認知症にならない」という幻想を抱いてしまい、親の認知症に気づきにくい傾向がございます。

認知症になると資産凍結される

では、親が認知症になった場合、どのような困りごとが発生するのか。

それが、認知症による資産凍結です。なぜ、認知症になると資産凍結をするのでしょうか。

それを理解するために、意思能力がない場合の法律行為の扱いについて記された民法 第三条の二を抜粋した文章をご紹介します。

『法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする』

簡単に言いますと、「意思能力がない人が行う法律行為は無効」ということです。

法律行為とは様々なことを含むのですが、契約行為が代表的なものです。

そして、この法律の解釈として、意思能力がない人というのは、一般的に、重い精神障害を持っている人や10歳未満の人、そして認知症の人などとされています。

つまり、認知症になると法律行為を行うことができないのです。

そのため、資産凍結が発生することになります。

預金が下ろせなくなる

資産凍結ですが、具体的には預金凍結ということが挙げられます。

金融機関では、認知症と思わしき状態だと判断すると口座の凍結処理をかけます。

なぜ、凍結処理をするかというと、認知症になった預金者の資産を守るためです。

認知症の方は、判断能力が低下をするために、詐欺被害に遭いやすくなってしまうという特徴があります。

そのため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」や「注意義務違反」などの観点も踏まえて、口座の凍結をしているのです。

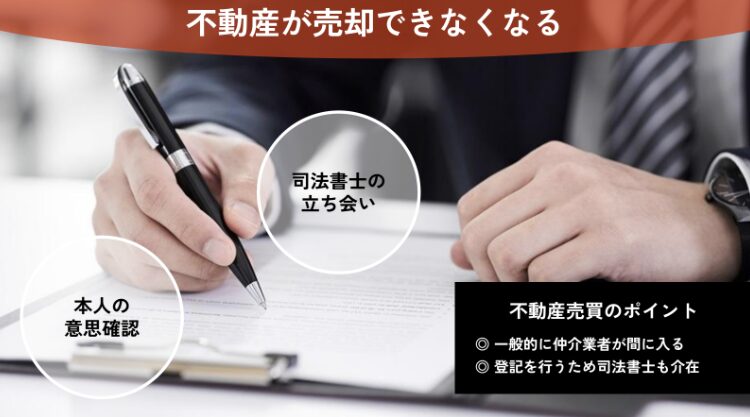

不動産が売却できなくなる

また、不動産の凍結というのも資産凍結のひとつです。

もちろん、ご自宅に住めなくなるということではなく、売却などができなくなるということです。

なぜなら認知症の方は契約行為を行うことができませんので、売買契約を締結することができず、不動産の売却ができないことになります。

親が資産凍結された場合に何が問題になるか

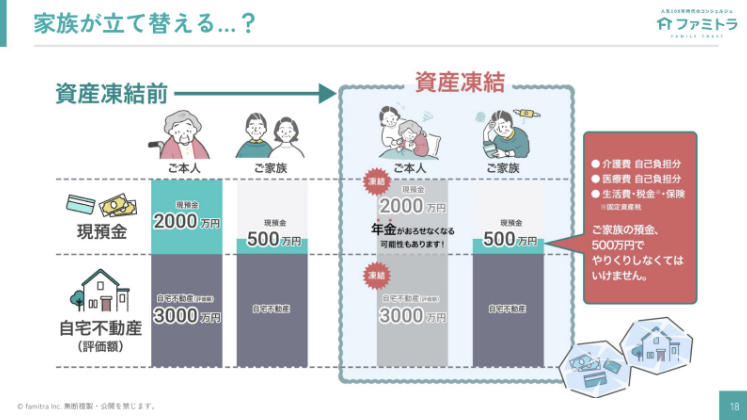

資産が凍結されてしまうと、親の資産を介護費用等にあてることができなくなるため、ご家族が立替をしなければならなくなります。

家族でお金を立て替える必要がある

具体例を出して考えてみましょう。

例えば、資産凍結前に親御さんが下記の資産を持っていらっしゃるとします。

- 預金:2,000万円

- 自宅不動産:3,000万円(評価額)

合計で5,000万円の資産です。

一方で子ども世代は、下記の通りの資産を持っています。

- 預金:500万円

- 自宅不動産:所持しているがローン支払い中

このようなモデルケースで、親御さんの資産が凍結したとします。口座凍結で現金がおろせなくなる、不動産凍結で売却ができなくなるので、親御さんの介護費・医療費・生活費等は子ども世代の現金500万円や月々の収入でやりくりしなくてはなりません。

また、仕事と介護の両立を考えた時に在宅介護が難しく、施設の利用を考えた時には、そもそも500万円で足りるのでしょうか。

全国の老人ホームの相場は下記の通りと言われています。

- 入所一時金:約387万円

- 月額利用料:約24万円

生命保険文化センターが出している数字によると、介護期間の平均は5年1ヶ月と言われているので、計算すると平均1,850万円をご家族が負担するということになります。

つまり、500万円では足りないという結論になります。

空き家になった実家を管理をする必要がある

また、仮に介護施設に入居するということになっても、不動産を売却することができないので、ご実家が空き家になってしまうことがあります。

空き家になってしまった時に大変なのは、管理コストです。固定資産税などのお金のコストもありますし、肉体的なコストもあります。

肉体的なコストとして、空き家の管理にはどのようなことがあるのかをご紹介いたします。

- 換気:カビや建材腐食の予防

- 排水:S字トラップの水が乾燥し下水のにおいが上がってくることを予防

- 剪定:植物が敷地外にはみ出てしまうことを予防

上記3つは夏の時期に特に意識をしなければならないことです。

その他にも害獣が繁殖してしまう、犯罪に利用されてしまう、不法投棄や無断駐車をされてしまうなど様々な問題が起きやすくなるので、空き家の管理はしっかり行わなければなりません。

これだけ大変であれば、いっそのこと売却してより良い施設に親御さんを入れたいと思う方も多いかと思います