「突然、介護が始まった日」から家族を守るタイムマネジメント術 ―“できることだけ”を続ける仕組みと仲間づくり―

【特別対談】鈴木悟さん(仮名・会社員) × ダブルケアスペシャリスト・室津瞳

■対談者プロフィール

今回のゲストは、鈴木悟さん(仮名、40歳・会社員+副業)です。

鈴木さんは、東京都在住。医療従事者の妻(42歳)と、6歳の長女・4歳の長男と暮らしています。2023年より義父(80歳)と東京で同居開始。義母(76歳)は認知症と精神疾患により入院中です。

一見すると、非常に負担の大きい状況に思えるかもしれませんが、鈴木さんは無理のない形で生活に取り入れられる工夫を積み重ねてきました。

■ 鈴木さんの介護のライフストーリー

2014年頃 義母の認知症進行が始まる(記憶のあいまいさ・不安傾向)

2020年 義母の徘徊・妄想・被害意識が増加

2023年8月 義母が倒れ、義父も負傷。義母を救急搬送し、義父の東京同居スタート

現在 家庭・育児・介護を“仕組み化”して共働き生活を継続中

■経緯——まさかの電話から始まったダブルケア生活

室津瞳(以下、室津): 鈴木さん、まず、介護が始まった経緯を教えてください。

鈴木悟(以下、鈴木):もともと私たちは共働きで、妻は夜勤のある医療職。こどもたちは当時4歳と6歳で、私も副業をしていたので、日々の子育てで手一杯でした。休日に仕事が入ることも多く、いわゆるワンオペ育児も多かったですね。

義父母とは九州と東京で離れて暮らしていたので、月に数回、電話で様子を聞いていました。義母は5〜6年ほどかけて認知症が徐々に進行して、物盗られ妄想や徘徊、家族への認識の混乱がありました。でも「人様の世話になるのは恥ずかしい」という考えで、介護サービスは頑なに拒否。サポートは義父が一人でしていました。

義父自身も足腰が弱っていて、自宅で転倒したり、畑で転び肩を痛めたりしていたんですが、それでも「東京で同居を」と言っても拒否されていたんです。

室津: そんな中、転機となった出来事があったんですね。

鈴木: 電話をしたら、義父から「もうすぐお母さんは死ぬ」と告げられました。そこから一気に状況が動きました。急遽、子どもたちを連れて九州まで移動するには、車が選択肢となり、妻と交代で運転し18時間かけて九州に移動しました。妻の実家に到着して、すぐに義母の状態を確認して救急搬送しました。命は助かりましたが、認知症に加えて精神症状も出ていて、自宅には戻れないと判断され、そのまま入院生活へ。

義父も心身ともに弱っていたので、東京での同居を開始。通院の付き添い、生活サポートをするようになりました。

■支えたい気持ちが、時にすれ違う——家族関係の再構築

室津: ご家族の関係性についても、介護をきっかけに変化があったとお聞きしました。葛藤やその中での気づきについて、教えていただけますか?

鈴木: 介護を機に妻とその兄弟たちの関係性に溝ができてしまったんです。

妻は「家族なのに何もしてくれない」と愚痴をこぼし、ストレスを溜めていました。けれど、実際には兄弟側から私の方に連絡があって、現状を気にかけ、手続きも手伝おうとしていた。ただ、実際に義父をみている妻と外から見ている兄弟の考え方がすれ違っていて、連携できない状態でした。

室津: それぞれが“家族としての責任”を抱えるなかで、すれ違ってしまうのはとてもリアルなお話ですね。間に立つ鈴木さんの役割は、まさに調整役だったんですね。

鈴木: 私はその間に立って、兄弟へ義父の様子を直接伝え、少しずつ関係性を取り持つようにしていきました。最近は、以前よりもやりとりが穏やかになってきたと感じます。

室津: 兄弟の間を取り持つことは簡単なことではなかったと思いますが、関係性が以前のように戻りつつあってホッとしますね。ところで、同居されている義父も転倒やケガの治療でケアが必要だと思いますが、義父のケアはどうされているのですか?

鈴木:はい。義父については地域包括支援センターに相談し、デイサービス見学もしましたが、義父が「知らない人に世話されるのは嫌だ」と拒否しました。そこで、制度以外の日常的に負担を下げる方法を意識するようになりました。

室津:例えば、どのようなことを意識されたのですか?

鈴木:私の実母に子どものお迎えや一時預かりをお願いしたり、妻の友人宅に子どもたちをお願いしたり。逆に友人のお子さんを預かることもありましたが、自分の子どもたちと自然に遊ぶので、お互い気が楽です。

「ちょっと手を貸してもらう関係」を、普段から築いておくことが大切だと実感しました。

■生活の土台を崩さず、義父の介護を“挿し込む”時間設計

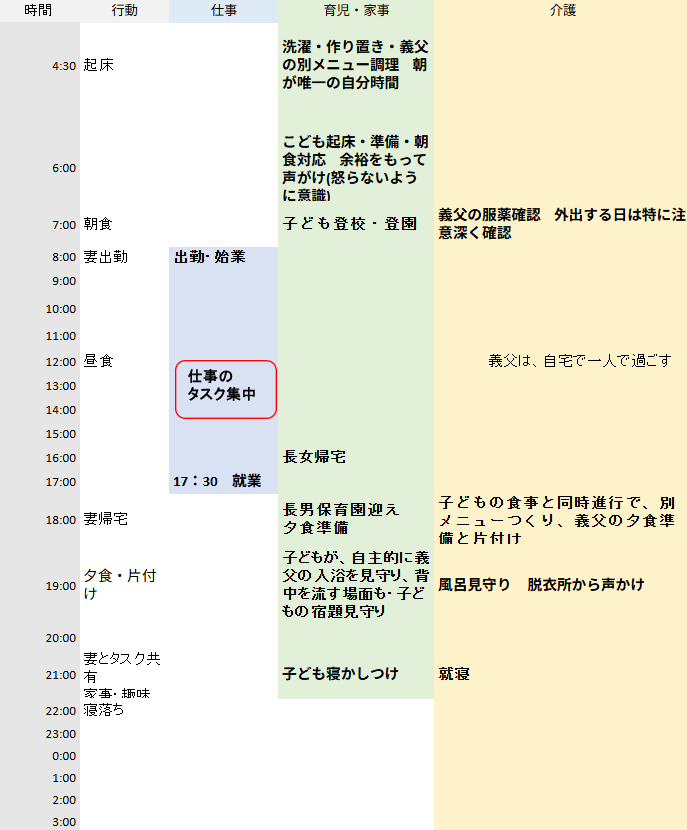

鈴木さんの1日の詳細スケジュール

他にも、仕事と育児もしながら、次のようなタスクにも取り組みました。

- ベッドやテーブル等、義父のための生活空間整備

- 義母が入院して自宅に戻れなくなったため、義母名義の保険・口座・携帯電話などの解約や名義変更手続きを進めたが、「本人の意向確認」がとれず難航。

- 義父が一人で外出しないため、休日に子どもたちと一緒に義父を誘って散歩し、運動機能の低下を防ぐ。

室津: 家庭や仕事と、どうやってバランスをとっていたのでしょうか?

鈴木:職場の理解もあり、時間の調整がしやすかったのが大きかったですね。半休や代休も柔軟に取ることができました。 また、夫婦ともに家事全般ができる状態だったのも大きいです。

子どもが生まれる前から「産後を見越して家事シェア」をしていて、スケジュール共有アプリで予定とタスクを見れば、お互いが動ける体制にしていたんです。家事の“やり方”は妻のやり方を観察し、なるべくその手順に合わせるよう心がけていたのが今に活きています。

室津: 家事シェアを実現するには、ただ「分担する」だけでなく、相手のスタイルを尊重することも大切なんですね。そうした基盤があったうえで、実際の生活スケジュールはどのように再設計していったのでしょうか?

鈴木:タイムスケジュールの土台は崩さず、隙間に義父のケアを“挿し込む”形で設計しました。たとえば朝は4:30に起きて料理・洗濯・義父の食事準備。隙間で食事介助や服薬確認、入浴見守りも入れる。こうした日々のタスクは膨大でしたが、育児の最優先方針は崩さず、妻が義父とのやり取りを多く担い、私はその分家事・育児を支える。お互いが無理せず補い合える関係でいられたのが助かりました。

■「限界を超えない」ためのサインを知り、自分を守る

室津: 介護と育児と仕事、三つの役割が重なるなかで、心身の限界に近づいていると気づいたのはどんなときでしたか?また、そこからどう立て直していかれたのでしょう?

鈴木:仕事と育児だけなら何とかまわっていましたが、介護が加わるとタスクが膨大になり、睡眠や休憩が削られました。義父のことが嫌なわけじゃないけど、気を遣いながらもタスクが気になって、心が休まらない日々が続きました。

私には「キャパライン」があります。たとえば、

- 頭がフリーズする回数が日に2〜3回ある

- 無意識のうちにミスをする

- 子どもの「だっこして」に応えられなくなる

そんなときは、すべてのタスクを書き出して、「やらなくていいこと」を見極める“ミッションステートメント時間”をとって、優先順位を整理します。

ストレス解消は、仕事が休みの前夜にコンビニでお酒とおつまみを買って、ゲームをすること。……気づいたら寝落ちしてることも多いんですけどね(笑)。

■編集後記——“完璧じゃなくていい”を、対話から学ぶ

子どもを最優先とする意識を軸に、義父のケアを生活の隙間に“挿し込む”よう構造化されたタイムスケジュール。それを支えるのは、日常の中で「ちょっと手を貸してくれる」仲間の存在でした。

鈴木さんの話からは、“ひとりで抱えない”体制をどう築くか、その具体的なヒントを数多く受け取りました。

すべてをそのまま取り入れる必要はありません。読者の皆様も、ご自身にできそうなところから、少しずつ始めてみてはいかがでしょうか。

この記事を書いた専門家

NPO法人こだまの集い代表理事 / 株式会社チェンジウェーブグループ シニアプロフェッショナル / ダブルケアスペシャリスト / 杏林大学保健学部 老年実習指導教員

介護職・看護師として病院・福祉施設での実務経験を経て、令和元年に「NPO法人こだまの集い」を設立。自身の育児・介護・仕事が重なった約8年間のダブルケア経験をもとに、現場の声を社会に届けながら、働きながらケアと向き合える仕組みづくりを進めている。

【編著書】『育児と介護のダブルケア ― 事例からひもとく連携・支援の実際』(中央法規出版)【監修】『1000人の「そこが知りたい!」を集めました 共倒れしない介護』(オレンジページ)