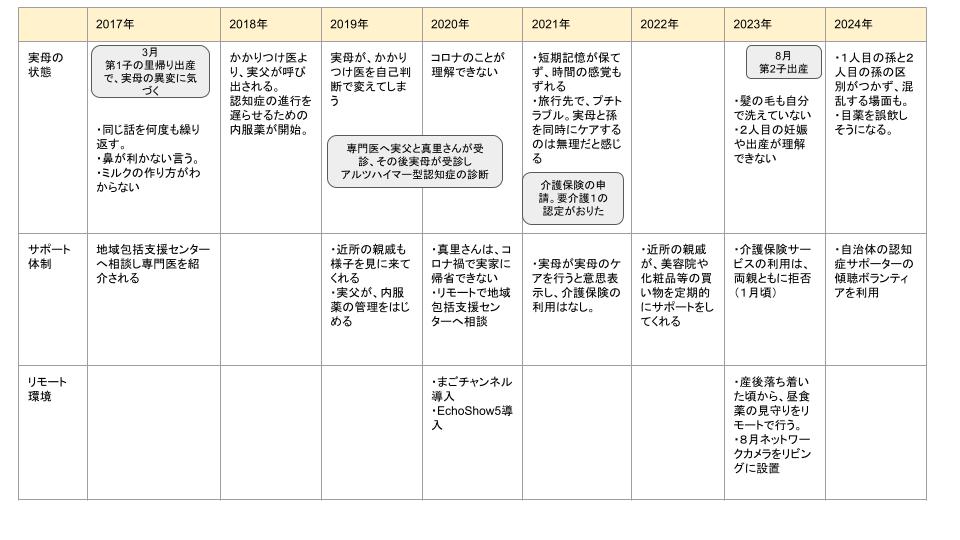

子育て・介護のダブルケアと仕事の両立~実践者の体験談(後編):リモート介護~

はじめに

前編では、東京都在住で、四国に住む認知症の母親(70代)をリモートで見守る真里さん(仮名・40歳)の体験を紹介しました。

後編では、真里さんがどのようにデジタルツールを活用してリモート介護を行っているのか、その具体的な取り組みを伺いました。

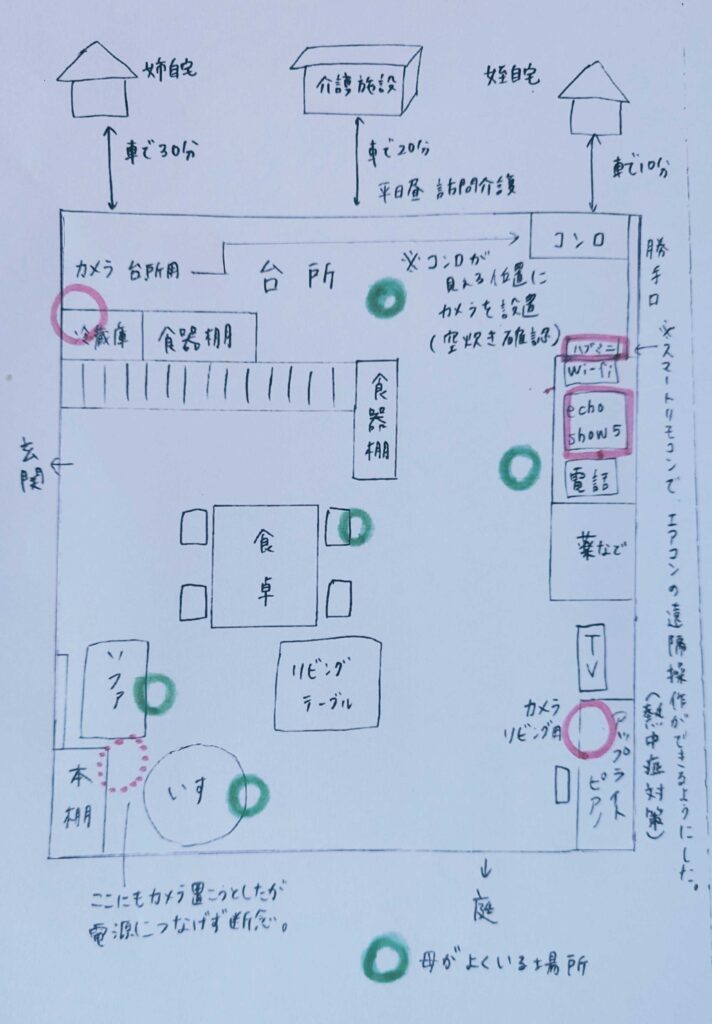

真里さんの実家の見取り図(遠隔見守りカメラ・Echoshow5の設置場所)

リモート介護を始めたきっかけ

真里さんの生活拠点は東京都。一方、母親は四国に住んでおり、介護が本格的に始まったのはコロナ禍のさなかでした。帰省が難しく、直接的なサポートができない状況が続いていたといいます。

元々、母親はしっかり者で人の世話になりたがらない性格。一方、父親はフルタイム勤務を続けながら、母親の介護も担うビジネスケアラーでした。

真里さんは一人っ子。父親に疲労の色が見え始めた頃、将来的には父の介護も始まるかもしれないという不安も頭をよぎったそうです。

「少しでも父の負担を減らしたい」

その思いから、介護に関する書籍で情報収集を開始。その中で「リモート介護」という選択肢に出会い、使えるツールを調べ始めました。

最初に導入したのは「まごチャンネル」

真里さんが最初に導入したのは、「まごチャンネル」でした。

これは、子世代のスマホから送信した写真や動画を、実家のテレビモニターに映すことができるサービスです。両親がチャンネルを視聴すると通知が届く仕組みになっており、安否確認の役割も果たす点に安心感を覚えたといいます。

「孫の姿が届くことで、家の空気が和らぎました」

それまでは、母親の変化に対する不安や、介護に向き合う緊張感が家の中に漂っていたそうです。

しかし、孫の笑顔や成長の様子が画面に映し出されるたびに、両親の表情が自然とやわらぎ、少しずつ会話も増えていったと真里さんは振り返ります。

「まごチャンネル」は、単なる連絡手段ではなく、離れて暮らす家族の心の距離を近づけてくれるツールになっていったようです。

Echo Show 5 の導入

母親の認知症が少しずつ進行し、携帯電話のSNSが使えなくなってきた頃、真里さんはスマートモニター(Echo Show 5)を導入。

この端末により、実家側の操作なしで、真里さんが自由に映像付きで話しかけることが可能になり、日常のコミュニケーションが格段に取りやすくなったといいます。

遠距離介護で、どのようにデジタルツールを活用していますか?

日中、父親は仕事で不在のため、母親は一人で過ごす時間が多くなります。父親は出勤前に昼食と内服薬を準備しますが、次第に母親は「薬を飲んだか分からない」「薬の場所が分からない」と混乱するようになっていきました。

このタイミングで真里さんは、帰省時に実家へ見守りカメラを設置。また、Echo Showと連携し、映像を確認しながら内服の声かけを行う体制を整えました。

それでも起きる “想定外”

- 薬をスムーズに飲める日もあれば、戸惑う日も。

- 目薬を内服してしまうようなヒヤリ場面も発生。

現在は育児休業中のため見守れる時間がありますが、復職後は対応が難しくなることが想定されます。

「ヘルパー導入の前段階として、まずは傾聴ボランティアの利用を考えています」

真里さんは、ご両親に外部支援に慣れてもらう段階を丁寧に設けているそうです。

死角対策と熱中症対策を強化

当初は1台だった見守りカメラですが、母親の行動が死角になる場面があったため、現在は2台体制に強化されています。3台目の設置も検討されましたが、設置場所に電源が届かず断念しました。

また、熱中症対策として、遠隔操作が可能なスマートリモコン(ハブミニ)も新たに導入。これにより、外出先からエアコンや家電の操作ができるようになり、室温管理の面でも安心感が高まりました。

【参考:真里さんのリモート介護にかかっているコスト(概算)】

| 項目 | 初期費用 | 月々のランニングコスト |

| まごチャンネル | 19,800円(税込) | 1,628円(税込) |

| スマートスピーカー | 約6,000円(セールで購入) | 0円 |

| 見守りカメラ(×2台) | 約3,000円(×2) | 0円 |

| ハブミニ | 約3,000円(セールで購入) | 0円 |

| Wi-Fi(実家) | 0円 | 3000円程度 |

※本記載の価格は真里さんが購入当時のものであり、現在の価格とは一致しない場合があります。

リモート介護のメリットとデメリット

メリット:

- 映像と音声で日常の見守りができる

- 離れていてもコミュニケーションが取れる

- 安否確認・服薬確認が可能

デメリット:

- トラブル時に現地で対応できる人が限られる

- 機器トラブル対応はすべて自力で行う必要あり

例えば、母親が誤ってWi-Fiの電源を抜いてしまったとき、設定が分からない父親に遠隔で伝えるのは難しい場面も。

「誰か直してくれたら…と思っても、近くに詳しい人がいないんです」

そうした場合、真里さんが機器を一旦自宅に配送してもらい、再設定して再送することもあったそうです。

それでも真里さんは、こう語ります。

「基本的には、すごくやりやすい方向になりました。安心できるので、この環境を続けていきたいです」

さいごに

真里さんは、コロナ禍での帰省困難や父親の介護負担を軽減するために、リモート介護という選択肢を取り入れました。

- 父親はフルタイム勤務のビジネスケアラー。

- 真里さん自身も、今後は仕事復帰と同時に、育児と介護を両立するビジネスケアラーとなる予定です。

これはまさに、世代を超えて家庭と仕事の両立に直面する現代日本の縮図ともいえるかもしれません。

最後に、真里さんから遠距離介護をする方へのメッセージを紹介します。

「状況は大変かもしれませんが、状況に潰されないように、自分らしく、自分のやりたいことをやってほしいと思います」

この記事を書いた人

NPO法人こだまの集い代表理事 / 株式会社チェンジウェーブグループ シニアプロフェッショナル / ダブルケアスペシャリスト / 杏林大学保健学部 老年実習指導教員

介護職・看護師として病院・福祉施設での実務経験を経て、令和元年に「NPO法人こだまの集い」を設立。自身の育児・介護・仕事が重なった約8年間のダブルケア経験をもとに、現場の声を社会に届けながら、働きながらケアと向き合える仕組みづくりを進めている。

【編著書】『育児と介護のダブルケア ― 事例からひもとく連携・支援の実際』(中央法規出版)【監修】『1000人の「そこが知りたい!」を集めました 共倒れしない介護』(オレンジページ)

この記事の監修者

サポナビ編集部