子育て・介護のダブルケアと仕事の両立~実践者の体験談(前編):育児休暇の復帰~

はじめに

子育てと介護、どちらも責任が重く、同時に担うことは多くの人にとって大きな課題です。

**30代の40.3%、40代の59.1%**が「仕事・子育て・介護のいずれかを同時に両立している」と回答しています(当社調べ)。

子育て世代のビジネスパーソンの方々と話す中で、次のような声を耳にすることがあります。

「親に子育てをサポートしてもらっていたけど、今度は親の介護が始まり、仕事との両立が課題に…」

「里帰り出産で実家に戻ったら、親の異変に気づき、いつの間にか介護が始まっていた」

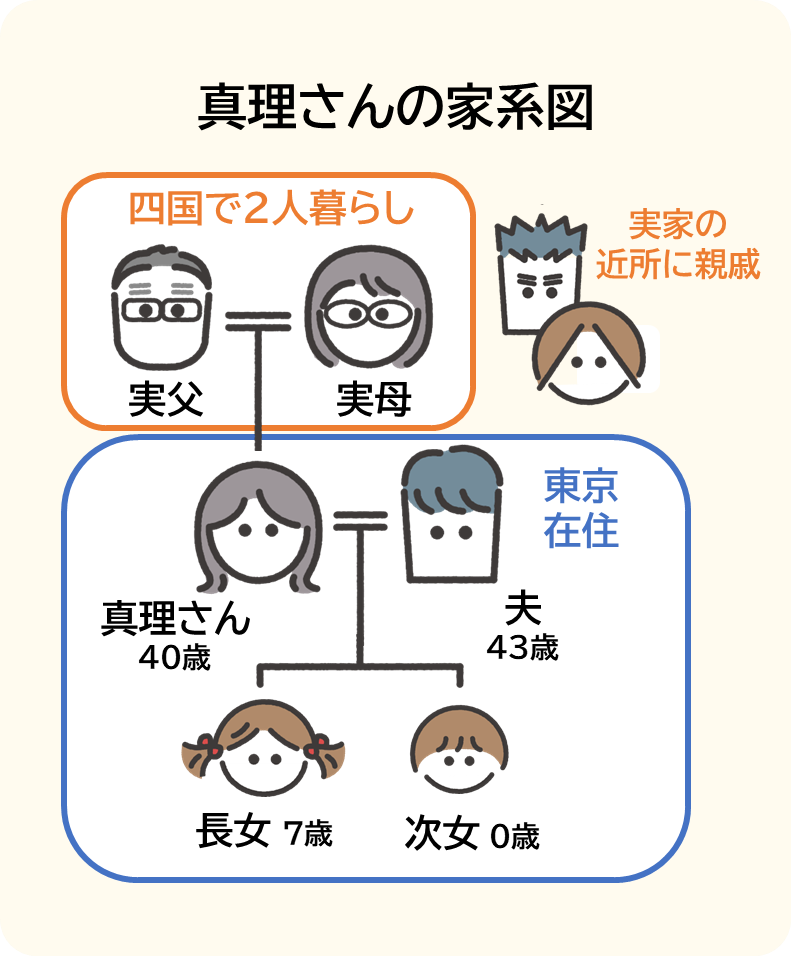

今回は、こうした「ダブルケア」の課題に直面しながらも前向きに両立を目指す方の一例として、東京都在住で7歳と0歳の二児の母・会計士の**真里さん(40歳・仮名)**にお話を伺いました。

真里さんのご両親は四国で2人暮らし。2019年、母親がアルツハイマー型認知症と診断され、遠距離でのリモート介護をスタートしました。

現在、真里さんは第二子の育児休業中で、今年8月に職場復帰を予定しています。子育てと介護、そして仕事の両立にどう備えているのか、詳しく伺いました。

東京都在住の真里さん(仮名)の事例

母親の介護の始まりと今

実家帰省で感じた「違和感」

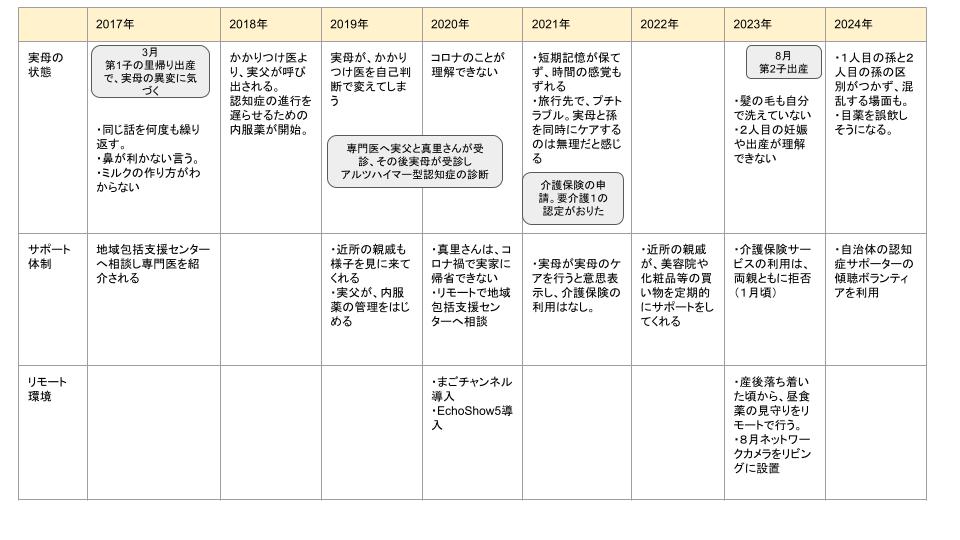

第一子の里帰り出産で実家に戻った際、母親の同じ話の繰り返しに違和感を覚えたという真里さん。徐々に物忘れが増え、約2年後にアルツハイマー型認知症と診断されました。

遠隔でのリモート介護

介護の中心は父親が担っており、平日はフルタイム勤務のため、日中は母親が独居状態に。そこで真里さんは、自宅から次のような遠隔ケアを行っています。

- 遠隔カメラによる様子の確認

- スマートスピーカーで服薬の声かけ

- 育児の合間に安否確認を実施

しかし、職場復帰後はこれらのケアが困難になることから、訪問介護サービスの導入を検討中です。

導入に対する父親の葛藤とジレンマ

一方で、母親は元々しっかり者で、他人の手を借りることに抵抗を感じる可能性があることから、父親は慎重な姿勢。真里さんは、父親の負担を減らしたいと考えながらも、介護サービス導入に踏み切れないジレンマを抱えています。

父親の介護疲れと新たな一歩

最近では、父親にも疲労の兆しが現れ始め、真里さんは「このままでは両親が共倒れになるかもしれない」と懸念。

そんな中、真里さんは自治体の情報を調べ、認知症サポーターによる傾聴ボランティア訪問サービスを発見。提案したところ、父親も「気になっていた」として受け入れてくれたそうです。

「いきなりすべての介護サービスを使うのではなく、小さく始めることで父と母が少しずつ受け入れやすくなれば…」

真里さんは、そんな気持ちで体制づくりを進めています。

パートナーとの話し合い

夫も介護経験者。「話せた」ことで変わった空気

真里さんの夫は、結婚前に自ら父親の介護を経験。「介護していることを忘れるくらい、あまり口にしなかった」という夫の姿勢に影響され、真里さんも「家族に負担をかけたくない」と、つい介護の話題を控えるようになっていたそうです。

しかし、次第に心に余裕がなくなり、家族にイライラをぶつけてしまうことが増えたといいます。

そんな自分に気づき、勇気を出して夫に話してみたところ、夫はしっかりと耳を傾けてくれたそうです。

「介護も子育ても、自分にしかできないことはある。でも、一緒にできることは協力してやっていこう」

夫の言葉に、真里さんは安心と感謝の気持ちが湧いたと話してくれました。

職場との関係性は?

復職に向けて上司と共有予定

真里さんは8月の復職に向け、上司に子育てと介護の状況を共有する予定です。幸いにも、職場は従業員の個別事情への理解がある職場風土とのこと。

復職後も必要に応じて介護休暇などの制度を活用しながら、コミュニケーションを取りつつ両立の形を探りたいと考えています。

子どもが急な発熱などで預けられない場面も想定し、仕事の柔軟な調整方法についても準備中とのことでした。

まとめ:真里さんからのメッセージ

子育てと遠距離介護を抱えながら、復職に向けて一歩一歩準備を進めている真里さん。

最後に、これから同じような立場になるかもしれない方へのメッセージをいただきました。

「子育ても介護も仕事も、やることがたくさんある日々。でも、自分の“やりたいこと”は諦めないでください。少しでも楽しく、自分の機嫌を取りながら暮らしていけたらいいと思います。」

こうした“ビジネスケアラー”の存在は今後ますます増えると予想されます。

だからこそ、個人の工夫や努力だけでなく、企業による柔軟な支援制度の整備も求められています。

この記事を書いた人

NPO法人こだまの集い代表理事 / 株式会社チェンジウェーブグループ シニアプロフェッショナル / ダブルケアスペシャリスト / 杏林大学保健学部 老年実習指導教員

介護職・看護師として病院・福祉施設での実務経験を経て、令和元年に「NPO法人こだまの集い」を設立。自身の育児・介護・仕事が重なった約8年間のダブルケア経験をもとに、現場の声を社会に届けながら、働きながらケアと向き合える仕組みづくりを進めている。

【編著書】『育児と介護のダブルケア ― 事例からひもとく連携・支援の実際』(中央法規出版)【監修】『1000人の「そこが知りたい!」を集めました 共倒れしない介護』(オレンジページ)