【6年間の記録】父の免許返納と向き合ったビジネスケアラーの選択 〜遠距離介護・仕事・子育て、重なる責任の中で〜

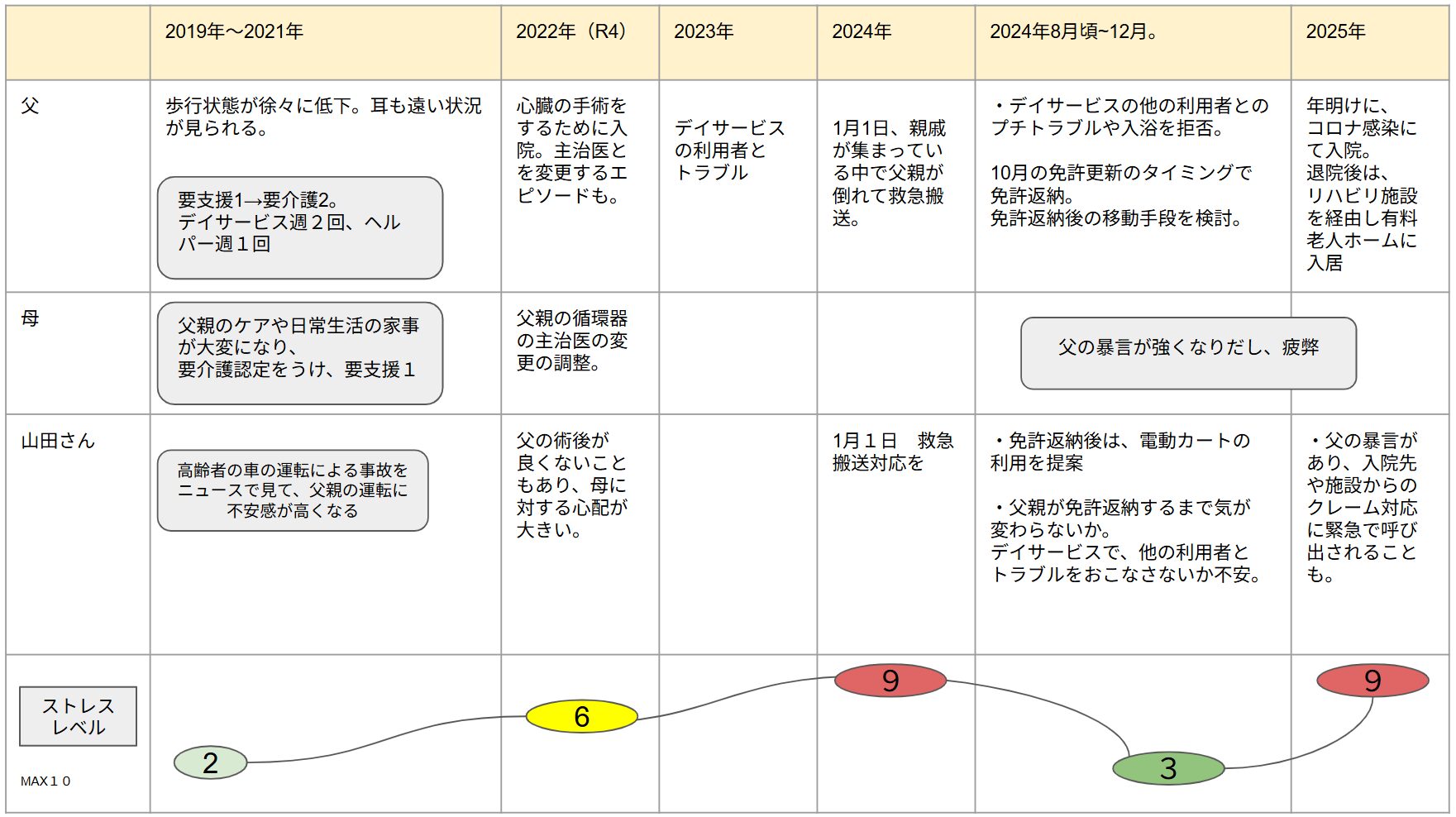

年表でたどる:免許返納までの道のりと家族の変化

東京在住の山田健太さん(仮名・50代)は、岐阜県に住む父親の運転をめぐる葛藤と向き合ってきました。

2019年から2024年にかけて、父の運転への不安、生活の変化、そして自身の心身のバロメーターを年表にまとめました。

【画像】山田さんが記録した「父の免許返納に至る5年間の変化」

運転に関するエピソードだけでなく、自身の仕事・子育ての状況、心身の波も併せて記録。複数の責任が重なった中で、どのように判断と支援を重ねてきたかが分かります。

「親の運転、大丈夫かな」——その“ざわつき”が始まりだった

2019年、池袋の高齢ドライバーによる死亡事故の報道がきっかけで、山田さんの中に不安が芽生えました。

「父は優良ドライバーでしたが、あの事故を見て“他人事じゃない”と感じたんです」

岐阜の実家で父は日々の買い物や病院通いに車を使っており、返納は生活に直結する問題でした。

見逃せない“サイン” —— 小さな違和感の積み重ね

道を間違える、右折のタイミングが遅れる、駐車時にヒヤリとする。そんな場面が徐々に増えていきました。

「母もいつも助手席で不安を感じていたようです。父はまだ自覚がなく、切り出しづらい日々でした」

山田さんが帰省するたびに、父に免許返納の話を切り出すも「まだ大丈夫だ」と跳ね返されることが数年続きました。

「父は元教員でプライドもあるタイプ。正面から“危ない”と言っても逆効果だとわかっていました」

近所の認知症カフェなどの介護者の集いに参加し、免許返納に関する悩みを共有。他の参加者の体験談やアドバイスにも助けられたといいます。孫に免許返納について話してもらうなど、少しずつ外堀を埋めていきました。

決断のきっかけ:突然の救急搬送

2025年元旦、帰省中に父が立ちくらみで倒れ、救急搬送。 心臓の疾患が見つかりカテーテル手術を受けました。

「命に別状はありませんでしたが、父も“もう無理はできない”と感じたようです」

要介護認定も進み、免許更新の時期と重なり、ついに返納を決断しました。

車を手放したあと:生活インフラを見直す

最大の不安は「移動手段」でした。

シニアカーや買い物代行サービス、介護タクシーなどを調べましたが、父にはシニアカーに対する抵抗が強く、導入には至りませんでした。

現在は、週2回のデイサービスと、週1回の訪問ヘルパーで生活を支えています。

「遠距離でも、ケアマネさんとの連携が本当に大きな支えです」

仕事・子育て・介護——三重の役割の中で

東京での仕事、母のサポート、大学生の子の進路対応…すべてが重なった2024年は特に負担が大きかったと山田さん。

「“自分が倒れたらすべてが止まる”というプレッシャーが大きくて。だからこそ、ネットワークと役割分担が大切だと痛感しました」

父の変化、家族の決断:介護フェーズの転換点

2024年、父の母への暴言が激しくなり、在宅介護の限界を感じるようになりました。

転機が訪れたのは2025年初頭。父が新型コロナに感染し急性期病院に入院、回復後はリハビリ病院を経て、そのまま施設に入所することになりました。

リハビリ病院や施設でも、大声を出したり深夜に騒ぐことがあり、対応に追われる日々が続きました。施設から「すぐ来てほしい」と連絡が入り、山田さんが急いで駆けつけることも何度もあったといいます。

「電話が鳴るたびに胸がざわつきました。病院や施設のスタッフには、謝ってばかりでした」と山田さんは振り返ります。

また、実家近くの親戚やご近所の方々には、お土産を持って挨拶にまわり、「何かあったときはどうかよろしくお願いします」と協力をお願いする日々もあったそうです。

山田さんからのメッセージ:「早めの連携が、未来を救う」

「介護は波があります。今は大丈夫でも、明日には状況が一変することもある」

「ケアマネさんとの連携や、家族内での“役割の可視化”を早めにしておくこと。それが、いざという時に自分を守る手段にもなります」

編集後記

山田さんのこの6年間は、母を支えると同時に、ご自身の仕事や家庭とも並行して向き合ってきた時間でした。

家族で丁寧に対話を重ねながら、少しずつ環境を整えていくことが、納得のいく選択につながる──そのことを、山田さんのお話から深く実感しました。

この記事が、誰かが「話しはじめる」きっかけとなれば幸いです。

この記事を書いた人

室津 瞳(むろつ・ひとみ)

室津 瞳(むろつ・ひとみ)

NPO法人こだまの集い代表理事 / 株式会社チェンジウェーブグループ シニアプロフェッショナル / ダブルケアスペシャリスト / 杏林大学保健学部 老年実習指導教員

介護職・看護師として病院・福祉施設での実務経験を経て、令和元年に「NPO法人こだまの集い」を設立。自身の育児・介護・仕事が重なった約8年間のダブルケア経験をもとに、現場の声を社会に届けながら、働きながらケアと向き合える仕組みづくりを進めている。

【編著書】『育児と介護のダブルケア ― 事例からひもとく連携・支援の実際』(中央法規出版)【監修】『1000人の「そこが知りたい!」を集めました 共倒れしない介護』(オレンジページ)【共著】できるケアマネジャーになるために知っておきたい75のこと(メディカル・ケア・サービス)