介護って結局、どれくらいお金がかかるの?~リアルを知って準備しよう~

はじめに

介護にはどのくらいのお金がかかるのか、不安に感じる方も多いのではないでしょうか?介護にかかる費用は、サービスの種類や利用頻度、要介護度などによって大きく異なります。しかし、あらかじめ必要な費用の目安を知っておくことで、将来の計画が立てやすくなり、安心して介護に向き合うことができます。

このページでは、介護費用の概算や、家族として知っておきたいポイント、負担を抑えるための工夫をサクッと学び、介護のパノラマ(見晴らし)を獲得しましょう。

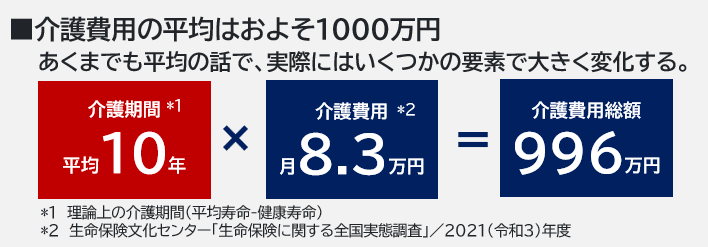

介護の総額費用は『約1000万円+生活費』

結論から言うと、介護にかかる総額はおよそ1000万円です。これは、理論上の介護期間(=健康寿命)が平均10年であること、月々の介護費用が平均8.3万円であることに由来します。これに加えて、住居費や食費などの生活費がかかります。

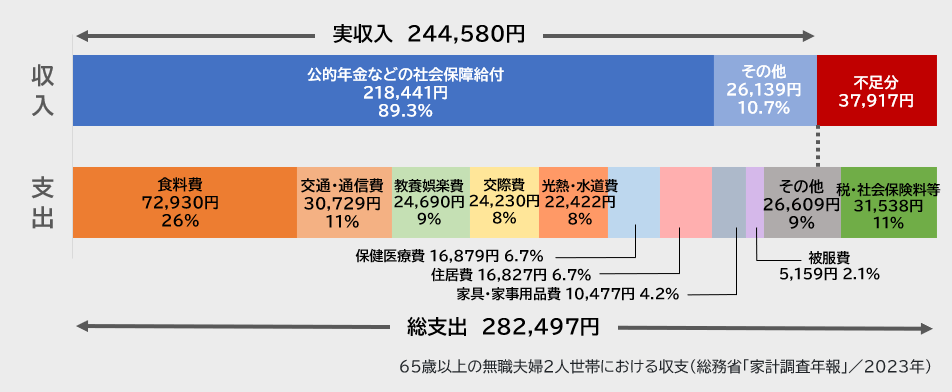

ちなみに生活費については、夫婦ともに65歳以上の無職世帯(夫婦のみの世帯)における1か月あたりの総支出は約28万円です。実収入が約24万円ですので、生活費は月々約4万円が不足している(貯金から切り崩している)という実態です。

ただし、生活費については個人の年金や他の収入、支出事情が多様であるため、ここからは介護費用について焦点を当てて見ていきましょう。

介護費用を左右するファクター&節約のコツ

以下では、介護にかかる費用を変動させるものについて、具体的に見ていきましょう。

「性別」「疾患」「要介護度」による変動は知っておくだけでOK

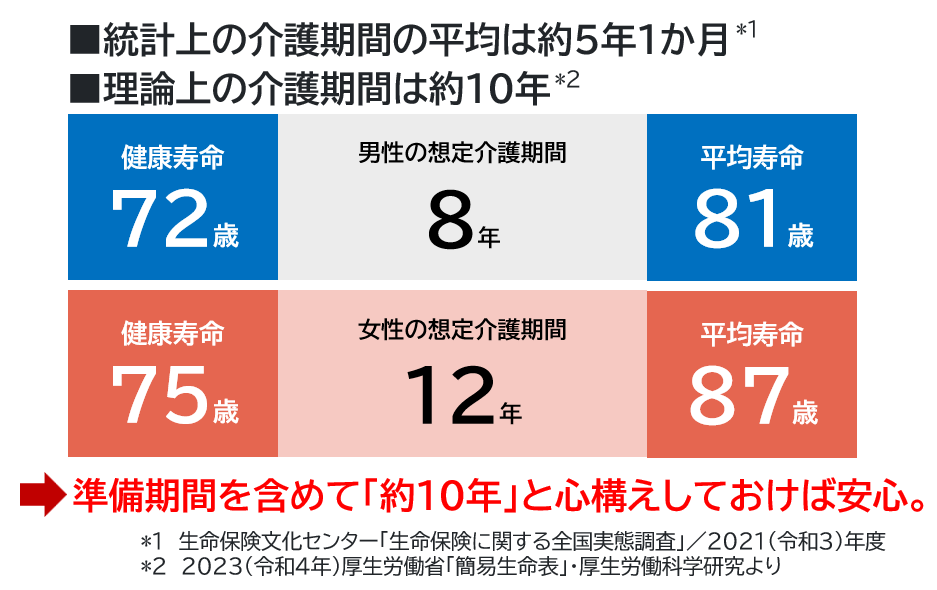

統計上、介護を行った期間の平均は5年1カ月となっていますが、理論上の介護期間はそれより長いことが予想されます。日本人の平均寿命は男性が81.05歳、女性が87.09歳(平均寿命男女差6.04年)で、健康寿命(日常生活に制限がない期間の平均)は、男性72.57年、女性75.45年となっているため、男女によって健康寿命が異なります。これをもとにすると、理論上の介護期間は、男性8.49年、女性11.63年となります。

一般的には介護の平均期間は約10年と心構えしておけば安心でしょう。

また、疾患によっても介護期間は変化します。介護が始まる要因となった疾患で多いのは、男性では脳卒中、女性では認知症ですが、どちらもリハビリや薬物療法によって進行を抑えることができるため、介護期間が10年などと長くなる傾向があります。それに対して、80代までの死因として最も多い悪性新生物(ガン)は、進行が早く、介護期間が1~2年と短くなる特徴があります。

これに関連して、疾患による心身機能が影響する要介護度によっても介護費用は変わります。おおまかに言うと、要介護度が上がるほど、費用負担は大きくなります。

以上のように、介護がいつ始まり、いつ終わるかは、性別や疾患によって左右されます。また、要介護度の変化も費用に大きく影響します。しかし、性別を変えることはできませんし、どのような病気にかかり、どのような経過をたどるかを正確に予測することも困難です。

同様に、「いつまで働くか」「いつから年金を受給するか」も介護費用に関わる要素ですが、親御さんの健康意識や生活環境が大きく影響するため、あなた自身がコントロールするのは難しい部分があります。そのため、これらの要因が介護費用に影響を与えることを知っておくだけで、心構えとして十分役立つでしょう。

コストを抑えるポイントは2つの「介護方針」

そんな中でも選択の余地があるのが「介護方針」の部分です。ポイントは以下の2つです。

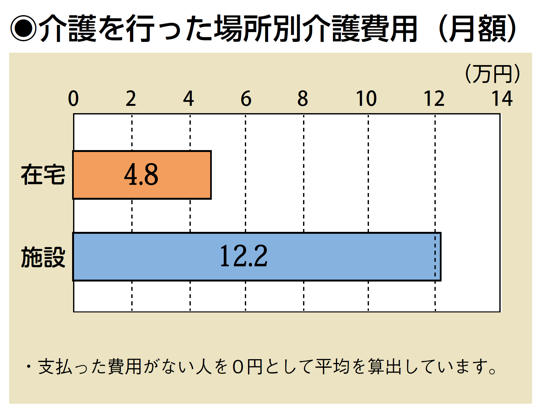

① 在宅か施設か

<生命保険文化センター「生命保険に関する全国実態調査」/2021(令和3)年度>

まず、介護を行う場所によって費用は大きく異なります。在宅介護の場合、平均で月4.8万円、施設介護では平均月12.2万円かかるとされています。そのため、介護の初期段階からすぐに施設へ入所するのではなく、まずは訪問介護(ヘルパー)やデイサービスを利用しながら自宅で生活し、必要に応じて施設を利用するという方針をとることで、介護費用を節約することができると言えます。

② どこまでリスクを許容するか

また、「リスクをどこまで許容できるか」も決定的な要素となります。たとえば、認知症の親御さんの介護を考える際、「常に誰かが付き添う手厚いケアを求めるのか」それとも「多少目を離すことがあっても、重大な事故さえ防げれば良いと考えるのか」という選択が必要になります。

リスクを限りなくゼロに近づけようとすれば、自費サービスを多く使うことになり、その分の手間も費用も際限なくかかります。介護保険サービス内で1日3回安否確認ができればよいと考えれば、月額5万円程度に収まりますが、常に誰かが見守る状態を作ろうとすると、保険外のサービスを駆使して月額40万円以上の費用が必要です。

そのため、「どの程度のリスクを受け入れ、どれくらいの費用をかけるのか」というバランスを考えておくことが大切です。

活用できる!個人向け補助金・支援制度

「高額介護サービス費制度」で重度の疾患もサポート

介護保険の負担額が高額になった場合は、限度額を超えた分が払い戻される「高額介護サービス費」制度があります。支払い後、条件に当てはまれば自治体から申請書類が送付されます。

その他、医療費についても「高額医療制度」「高額医療・高額介護合算制度」があり、限度額を超えると超過分が払い戻されるため、疾患が重度であっても費用面についての心配について深く悩む必要はありません。

オムツ代も「医療費控除」で賢く節約

自治体によっては介護用オムツ代も、条件を満たせば医療費控除の対象となり、税負担を軽減できます。領収書を保管し、確定申告時に必要書類とともに提出しましょう。詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。

貴重な介護者への支援!「介護帰省割」

介護保険制度は、介護を必要とする方への支援はありますが、介護をしている側への支援制度がありません。しかし、民間の航空会社では介護をしているご家族を対象に「介護帰省割」を実施しているところもあります。遠方の親御さんの元に行くときには調べてみてはいかがでしょうか。

遠距離での介護に関連して、鉄道各社ではネット上の早期予約割引を受けられることもありますので、早めに予定を立てて帰省するのもオススメです。

あなたに介護費用負担義務はない!ピンチのときには行政に相談しよう

親御さんの介護費用に関して、あなたが負担したり扶養したりする義務はありません。基本的には、支給される年金の範囲内でやりくりできる方法を考えましょう。それでも生活資金が不足するということであれば、生活困窮者自立支援制度があります。自治体の保健福祉課や高齢福祉課、生活支援課といったところに相談しましょう。

参考:生活困窮者自立支援制度の概要(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059425.html)

親御さんの財産、見える化&管理術

介護にかかる費用についておおよそのことが見えてきたら、今あなたにできることは、早めに親御さんの財産の状況を確認しておくことです。ここでは一般的な3つの手法をお伝えします。

通帳・印鑑・カード整理のお願いで、万が一のときもスムーズに

万が一のときも資産が動かせるようにしておくためには、「通帳」「キャッシュカード」「印鑑」の場所を整理しておくよう、親御さんにお願いすることです。たとえば親御さんの判断能力が落ちたとしても、介護保険サービスの利用料の支払い等で口座からの引き落としの手続きをしたいときは、届出印があれば代筆でも可能です。

準備しやすい「代理人カード作成」

資産管理準備の手段のひとつとして、比較的取り掛かりやすいのは「代理人カード(銀行により呼び名が異なる場合があります)」の作成です。口座名義人に代わって家族などの代理人が銀行取引を行えるキャッシュカードです。金融機関によっては、同居家族であることや名義人の意思確認が必要など条件が異なるため、詳しい手続き方法は、ご利用中の金融機関窓口でご確認ください。

資産が多額なら早めの相続・家族信託・成年後見制度

もしも親御さんの判断能力がなくなった場合、不動産や株の取引き、保険の解約、相続に関する取引などの契約ができなくなります。 万が一、口座が凍結となった場合には、代理人カードでの引き出しもできなくなります。そのため、特に銀行口座以外に資産がある方の場合は、事前に相続対策や資産整理を行うか、家族信託サービスや成年後見制度を利用して、あなたが代理で手続きできるようにしておきましょう。

まとめ

介護費用は介護期間や要介護度によって異なり、約1000万円が必要と言われています。費用を抑えるためには、介護の方針(在宅か施設か、リスクの許容範囲)を決め、補助金制度も活用しましょう。さらに、親御さんの財産整理も大切です。通帳や印鑑、カードの整理を依頼し、代理人カードの作成や早期の相続対策を考えることで、将来の管理がスムーズになり、安心して介護に備えることができるでしょう。